|

「覚醒剤」とは、「中枢神経刺激薬」のうちの何種類かをいう ・ヒトにおいて中枢神経とは脳と脊髄を指す。 ・脳の働きは、現代においてもまだまだ解明しきれない複雑で巧妙な機構によってコントロールされている。 ・中枢神経刺激薬とは、特に脳の働きを活発にする薬物のことであり、本来は脳の働きが低下している状態 からの回復、例えば昏睡状態からの覚醒や、睡眠と覚醒が昼夜を問わずに断片的に現れる脳疾患(睡眠障 害)であるナルコレプシー(narcolepsy)の治療などに用いられた薬物である。 (ナルコレプシーは、近年では、脳内のオレキシン神経の機能低下であると考えられており、従来の中枢 神経刺激薬によらない治療法の可能性が示唆されている。オレキシンはオレキシン神経が作るペプチドで あり、神経伝達物質である。オレキシン神経は、覚醒状態を維持し、食欲などの覚醒時の情動を安定化さ せる神経細胞であるとされている。) ・「向精神薬」という言い方があるが、これはさらに上位概念であり、その中に中枢神経刺激薬の他、抗精 神病薬、抗不安薬、抗うつ薬、抗躁薬、睡眠導入薬、鎮静催眠薬、抗ヒスタミン薬などが位置づけられる。 薬の存在価値は時代と共に変化する ・臨床試験では問題がなかった、あるいは医療機関において一定の期間使用しているものであっても、やが て想定できなかった様々な副作用が見つかるのが薬というものである。 ・あるいは、国や時代が変われば薬の利用のされ方や、その作用に対する解釈の仕方も変化する。 ・覚醒剤(法的には『覚せい剤』とひらがな表記される)も、時代と共に大きく変化してきた薬物の一つで ある。 脳内には、まだ未知の受容体をも含めて 膨大な種類の受容体と、それに係る多様な生体反応がある ・ある薬物は、ある受容体には強く作用し、別の受容体には少し強く作用し、また別の受容体には弱く作用 し、また別の受容体には全く作用しない・・・などの現象が起こっているわけであり、その結果として引き起 こされる精神の変化は、まさに多様である。 ・「覚醒剤とはこのような働きをする」などと、一括りにまとめることは非常に難しい。 「覚醒促進剤」と「覚醒剤」は区別される ・上述したナルコレプシーの治療薬として、患者の覚醒度を向上させるモダフィニルという薬物があるが、 「覚醒促進剤」と呼ばれ、反社会的なイメージを持たれている「覚醒剤」という語は使わないようにして いる。 ・あるいは、珈琲・緑茶や市販の鎮痛薬にも含まれるカフェインは、アデノシン2A受容体(A2A受容体)に 拮抗することによって覚醒作用を示すとされる(他のメカニズムによる興奮作用もある)が、「覚醒剤」 とは呼ばれない。

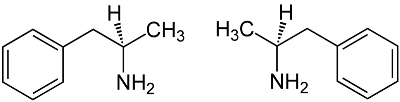

・分子構造的に、2種類の鏡像異性体が存在し、d体のデキストロアンフェタミンの方が3~4倍強力である。 ・効能としては、眠気を取り去り、疲労感をなくし、気分を高揚させ、行動的な状態にする。 ・作用機序は、中枢神経におけるノルアドレナリンやドーパミンの遊離促進と、モノアミントランスポーター を阻害することによる再取込み抑制、および、モノアミンオキシダーゼ(MAO)が阻害されることによる 上記カテコールアミン類のシナプス間への滞留によって、中枢神経系の興奮、交感神経系の高揚をもたらし、 多幸感を誘発することもある。(ドーパミン受容体作動薬にも分類される。) ・一方、セロトニンの動態には影響を及ぼさないとされている。(セロトニンはドーパミンやノルアドレナリ ンなどによる感情的な変化を調節して精神を安定させる働きがある。) ・中毒になる前の副作用としては、アンフェタミンが効いている間は精神が高揚するが、血中濃度が下がって くると脳内カテコールアミンが不足している状態に陥る(抑うつ、不穏、不安、不眠、自殺衝動など)。 ・常用すると耐性を生じやすく、摂取量を上げないと効果を発揮できなくなり、依存症となる。

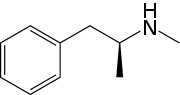

ルアミノプロパン)。 ・作用機序は、中枢神経におけるノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンなどのアミン類の遊離促進と、 モノアミントランスポーターを阻害することによる再取込み抑制、および、モノアミンオキシダーゼ(MAO) が阻害されることによる上記アミン類のシナプス間への滞留によって、中枢神経系の興奮と交感神経系の 高揚をもたす。(上記のアンフェタミンとの違いは、セロトニン量にも影響を与えることである。) ・日本語では、シャブ、エス(S)、スピード(Speed)などの俗称で呼ばれる。 ・依存症に陥る経過は次のようである。すなわち、注射の場合、1本打つと憂鬱な気分が一気にとんでしまい 非常な爽かな気分になる。目も冴え、心拍数も上昇する。やがて口が渇き、頭がぼーっとしてくると、また 次の注射を打つ。薬が効いている間は気分の高揚も続き、2~3日寝られない日が続く。やがて耐性が生じ て注射の本数が1日に数十本以上に増え、いわゆる中毒状態に陥る。薬を打たないと脱力感とともに異常な 精神状態になり、幻覚や妄想にとらわれて犯罪を引き起こすこともある。 ・連用によって、常に交感神経系が暴走している状態のためにエネルギー消費が激しく、特に心臓やその伝導 系に悪影響をもたらす。 <関連リンク> ◆コカイン ◆麻薬 ◆MDMA |

|||||||||