|

血液の概略

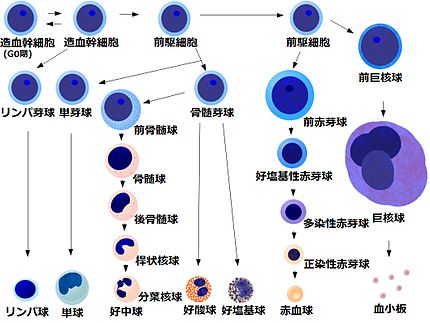

◇成体に存在する各種の血球の元は造血幹細胞である。後述するように、造血幹細胞は主に骨髄の 中に定着しながら、自己増殖ならびに血球の生産を行っている。ではこの造血幹細胞は発生の段 階において、どのようにして生まれてきたのであろうか?

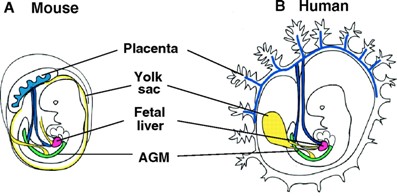

・成体が行っている造血型であり、これは二次造血と呼ばれ、生涯続くことになる。 胎生期の造血の場はやがて肝臓に移動する ・やがて造血幹細胞は血流に乗って、胎児肝臓(および脾臓)に運ばれて定着し、そこで造血を継続 する。 ・胎児肝臓はまだ代謝機能はなく、造血を行う臓器として機能する。 ・この造血は 胎児肝造血とも呼ばれ、赤血球を主体として造血する。 出生の頃には造血の場は骨髄に移動する ・出生の頃には、肝臓にあった造血幹細胞は血流に乗って骨髄に流れ着き、定着し、造血を行うように なる。 ・これは骨髄造血といわれ、造血幹細胞は骨髄幹細胞とも呼ばれる。 ・なお、肝臓(および脾臓)は造血機能を完全に失うわけではなく、血液疾患時には造血が見られる こともある。 ・骨髄にける造血幹細胞はストローマ細胞(造血幹細胞の周囲に存在する支持細胞)に支持されながら、 そこで自己増殖、および血球生産を行う。 ・子どもの時期には全身の多くの骨髄で造血されるが、大腿骨や脛骨などの長管骨での造血機能は青年 期以降はほとんど消失し、成人では胸骨、肋骨、脊椎、骨盤などで造血が行われる。 ・特に骨盤を構成する腸骨には造血幹細胞が多く、血球の半分以上は腸骨で作られる。 <関連リンク> ◆赤血球 ◆リンパ球 ◆顆粒球(好酸球、好中球、好塩基球) ◆単球・マクロファージ ◆血小板 |

|||||||||