| 分類 |

属名 |

細菌名 |

特徴 |

疾患名 |

感染経路 |

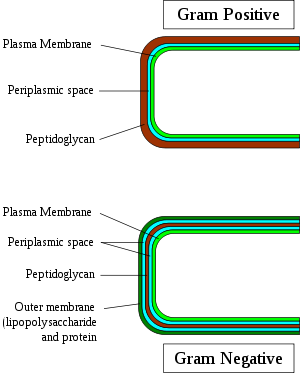

| グラム陽性 |

偏性嫌気性

(=酸素が有ると生存できない) |

クロストリジウム |

破傷風菌

|

土・汚泥中に芽胞として広く存在。強い神経毒で筋肉を拘縮、弱い溶血毒。三種混合ワクチン接種により先進諸国での発症例少ない。 |

破傷風(神経毒による)。人獣共通感染症。北里柴三郎が純粋培養に成功。 |

外傷の傷口 |

ボツリヌス菌

|

土壌中などに芽胞として広く存在。A~E型に分類される。強烈な神経毒で筋肉を弛緩。蜂蜜にも芽胞のリスクあり。ボツリヌス毒素は100℃1~2分の加熱で失活する。 |

食中毒(ボツリヌス症:四肢や呼吸筋などの弛緩・麻痺)。botulusはラテン語で腸詰めソーセージ。 |

経口、蜂蜜中の芽胞(乳児) |

ウェルシュ菌

|

土壌中、水中などの自然界、ヒトを含む動物腸管内に悪玉菌として広く分布。A~E型に分類される。多種の毒素を作る。芽胞形成有り。 |

ガス壊疽、食中毒、出血性腸炎、エンテロトキセミア(腸内毒素血症)。 |

外傷の傷口、経口 |

| 通性嫌気性 |

スタフィロコッカス

(ブドウ球菌) |

黄色ブドウ球

菌

|

鼻腔・皮膚表面・毛穴・腸管に常在(約30%~100%のヒトが保有)。外毒素、スーパー抗原(T細胞を非特異的に多数活性化させ、多量のサイトカインを放出させる抗原)、様々な分解酵素などを産生。MRSAや多剤耐性菌あり。 |

常在部位から体内に侵入すると、膿痂疹(小児の皮膚では「飛び火」)、肺炎、髄膜炎、敗血症など。食品中で増えたものを食べると耐熱性毒素により食中毒。 |

外傷の傷口、日和見、経口 |

ストレプトコッカス

(レンサ球菌) |

化膿レンサ球

菌(A群β溶

血性レンサ球

菌など)

|

健康なヒトの咽頭・消化管・表皮にも常在。多くの血清型。外毒素(溶血毒、発熱毒など)、スーパー抗原(上記参照)、様々な分解酵素酵素などを産生。 |

菌の血清型により異なる。急性感染症(咽頭炎など)、毒素性疾患(猩紅熱など)、感染症後遺症(リウマチ熱、糸球体腎炎など)。 |

飛沫、自家、日和見 |

肺炎レンサ球

菌(肺炎球菌)

|

口腔内・上気道に定着している場合あり。乳幼児では鼻咽頭に常在のこと多い。90種ほどの血清型あり。

(旧名:肺炎双球菌) |

局所感染症(肺炎、乳幼児期の急性中耳炎など)。全身性感染症(髄膜炎、播種性血管内凝固、敗血症など)。 |

飛沫、日和見 |

| 偏性好気性 |

バチラス |

炭疽菌

|

芽胞作る。生物兵器(空中散布)としても開発された。土壌中に多い地域がある。主に3種類の外毒素を産生する。近年では発症はまれ。 |

炭疽症(主に家畜や野生動物に多い人獣共通感染症。皮膚炭疽症(病変部が炭のような黒色に変色)、肺炭疽症、腸炭疽症)。 |

外傷の傷口、吸入 |

| コリネバクテリウム |

ジフテリア菌

|

ジフテリア毒素。三種混合ワクチンにより発症例少ない。もし感染した場合、発症するのは10%程度で、残りの90%症状の出ない不顕性感染。抗毒素血清により治療。 |

ジフテリア(咽頭・扁桃、喉頭、鼻、 皮膚、 眼結膜、生殖器、その他腎臓、脳、眼の結膜・中耳などが冒されることも有り。) |

飛沫 |

| ノカルディア |

N.asteroides

など

|

土壌中などの環境に普遍的に存在する放線菌の一種。同属には85種以上が知られるが、何割かは病原性を示す(Nocardia asteroidesなど)。 |

ノカルジア症(肺感染症、皮膚感染症、脳感染症、全身感染症)。免疫機能が低下している場合には重篤になる。 |

吸入、皮膚傷口、日和見 |

| マイコバクテリウム(抗酸菌、染まりにくい) |

結核菌

|

特有の脂質に富んだ細胞壁を持つため消毒薬や乾燥に対して高い抵抗性を有する。ツベルクリン反応、BCG接種(弱毒生菌ワクチン) |

肺結核(肺胞マクロファージの細胞内に感染) |

空気(飛沫、その乾燥物) |

| グラム陰性 |

偏性嫌気性 |

バクテロイデス |

(多種あり)

|

糖が栄養源。腸内細菌として、特に盲腸や直腸に多く存在(過半数を占める。回腸以前には酸素があるため増殖不可)。悪臭を出す。 |

本属に歯周病原因菌が存在。これは一部の糖尿病にも関与。 |

日和見 |

| 通性嫌気性 |

ナイセリア |

淋菌

|

双球菌。粘膜から粘膜下層に侵入する。粘膜から離れると生命力弱い。口内の他のナイセリア属と容易に遺伝子組み替えを行う(薬剤耐性獲得)。 |

性病(淋病)

男:淋菌性尿道炎

女:子宮頚管炎

他:咽頭炎、結膜炎 |

性行為・オーラルセックス、母子感染 |

| エシェリヒア |

大腸菌

|

腸内細菌(主に大腸にいるが、菌数的には0.01%以下)。研究用、物質生産用にも使われる。病原性のものあり(腸管出血性(O157)など、赤痢菌と同じ毒素(志賀毒素)を産生。) |

一般の大腸菌の場合、尿路感染症、敗血症。

病原性の場合、腹痛、下痢、血便、尿毒症、脳症など。 |

経口、自家 |

シゲラ

(赤痢菌属) |

赤痢菌

|

ヒトとサルのみ。腸管のM細胞に感染→マクロファージ→大腸腸管上皮細胞の基底膜側から侵入・増殖。通性細胞内寄生性菌。胃酸に対する抵抗性高い。遺伝的には大腸菌に極めて近い。A~Dの4亜群に分類される。 |

食中毒(赤痢、腸管出血、10~100個の少数菌で発病。特にA亜群の毒性強い。志賀毒素(シガトキシン)を産生) |

経口(食物、水) |

| サルモネラ |

腸炎菌(サル

モネラ・エンテ

リティディス)

|

動物の腸管上皮細胞に直接に侵入して感染する。通性細胞内寄生性細菌(細胞外でも増殖可)。サルモネラ食中毒の主な原因菌。熱や酸には弱いが冷凍には強い。 |

食中毒(感染型。胃腸炎。腹痛、嘔吐、下痢、発熱。ときには敗血症。近年は減少傾向)。人獣共通感染症。 |

経口(鶏肉・鶏卵が多い) |

チフス菌

|

小腸のM細胞に感染→マクロファージに貪食されてその中で増殖→腸管膜リンパ節で増殖→血中に出れば菌血症。健康保菌者(感染しても発症しない。胆嚢における保菌)あり。 |

腸チフス(三類感染症。高熱、下痢、血便、バラ疹)。ヒトにのみ感染。日本国内での感染は稀。 |

経口(ヒト糞便由来) |

ビブリオ

(鞭毛が激しく振動する) |

コレラ菌

|

コレラ毒素を持つものは200種類以上の血清型のうちO1型とO139型の一部のみ。ヒトのみに感染。小腸上皮に定着。 |

コレラ(三類感染症。水様の下痢、脱水症状、低体温。小腸上皮細胞からの水と電解質の放出を刺激する。) |

経口(患者の糞便、吐瀉物、汚染された魚介類) |

腸炎ビブリオ

菌

|

海水中(特に汽水域:淡水と海水が混ざあうところ)に生息し、20℃以上で活発に増殖。好塩性。血清型の違いにより75種類ほどに分類されるが、一部の種類だけが病原性を持つ。 |

食中毒(感染型。主毒素は耐熱型の溶血毒、これが腸管などの細胞傷害をも起こす。近年は減少傾向)。少ない菌数では感染しない。 |

経口(汚染された海産魚介類の生食) |

| 微好気性(or嫌気) |

カンピロバクター |

C.jejuniやC.coliなど

|

らせん菌(1~2回ねじれ)。鞭毛を持ち運動性あり。動物の腸管、生殖器、口腔などに常在。C.jejuni、C.coli、C.fetusなど一部の種がヒトに対して病原性を持つ。 |

食中毒(カンピロバクター症。多発している)。ギラン・バレー症候群の一因にもなる。 |

経口(鶏肉などの生食) |

| 微好気性 |

ヘリコバクター |

ピロリ菌

|

らせん菌(2~3回ねじれ)。両端に4~8本の鞭毛を持ち、遊泳する。動物の胃粘液層で増殖、上皮細胞表面に付着。ウレアーゼ(尿素をアンモニアに分解→胃酸を中和)、外毒素、各種分解酵素の分泌。Ⅳ型分泌装置によって宿主細胞にエフェクターを注入。 |

萎縮性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌、MALTリンパ腫などにつながる、またはそのリスクを上げる。 |

経口(口-口、糞-口感染など) |

| 嫌気性~微好気性 |

トレポネーマ |

梅毒トレポネ

ーマ

|

らせん菌(5回以上ねじれる。スピロヘータの一種)。菌体の両端から伸びた鞭毛に菌体がらせん状に巻き付き、その外側をエンベロープが覆う構造。コルク栓抜きのように回転しながら活発に泳ぐ。 |

梅毒(性病、5類感染症。抗生物質で治療可能) |

主に性行為、接触。母子感染もありうる。 |

偏性好気性

(=酸素が無いと生存できない) |

シュードモナス |

緑膿菌

|

環境中(土壌、水など)に常在(大気中にも浮遊)。鞭毛あり、活発に運動。健常人の約15%、病院内では30~60%が保有、主に消化管中。健常人は発症しない。高菌密度で緑色色素など複数の色素、外毒素、溶血素、各種分解酵素を産生。 |

緑膿菌感染症(治療しにくい。薬剤抵抗性が特に高い。バイオフィルムへの薬剤浸透性低い。) |

日和見、院内感染 |

| レジオネラ |

(レジオネラ

属の菌46種

以上)

|

通性細胞内寄生性細菌。環境中ではアメーバ等に寄生、藻類と共生。単独でバイオフィルム形成可能。消毒薬が到達しにくい。1本以上の鞭毛を持つ。 |

肺炎(レジオネラ肺炎:肺胞マクロファージに寄生。死亡率15%~30%) |

吸入(入浴設備からの感染多い) |

| ボルデテラ |

百日咳菌、

パラ百日咳菌

|

鞭毛は無く、非運動性である。百日咳毒素など種々の外毒素、凝集素、その他様々な活性物質を産生。三種混合ワクチン接種により発症は少ないが、獲得免疫は成人層で減衰する徴候が近年に見られる。 |

百日咳(百日咳菌あるいはパラ百日咳菌による特有の痙攣性咳発作を伴う呼吸器感染症。咳症状の回復までに約3ヶ月を要する。感染者の6割程度は5歳未満) |

飛沫 |