|

マグネシウムは銀白色の金属である

生体において、Mg と Ca は2価の陽イオンになる貴重な元素

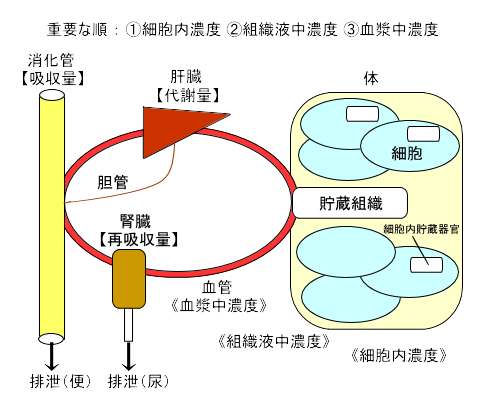

人体におけるMgの分布 ・成人の体内にはマグネシウムはおよそ 25~35g ほど存在するとされている。 ・そのうち50~65%が骨にリン酸塩として含まれ、約25%は筋肉、その他は赤血球、血漿、脳・神経など に多く含まれるが、生命活動に必須の元素であるため全身の全ての細胞に含まれる。 ・各細胞内では、主に小胞体やミトコンドリアなどに貯蔵され、細胞内液中のマグネシウムイオン濃度の 変動を防いでいる。 ・血漿中のマグネシウム量は17~26mg/Lであり、そのうちの20~30%はアルブミンなどのタンパク質と 結合し、15~30%は血漿中の種々のリガンドと複合体を形成し、残りの50~55%は非結合型として存在 している。 (計算上、体重70kgの男性の全血液量を約5.4L、全血漿量を約3.0Lとすると、血漿中の全マグネシウム 量は51~78mgとなり、全身にある総マグネシウム量のおよそ0.2%に相当する。) ・赤血球中のマグネシウム含有量は53~73mg/Lで、比較的変動するとされている。 人体各所におけるMgの多くの役割 (バクテリア、動物、植物のいずれにとっても必須元素である)

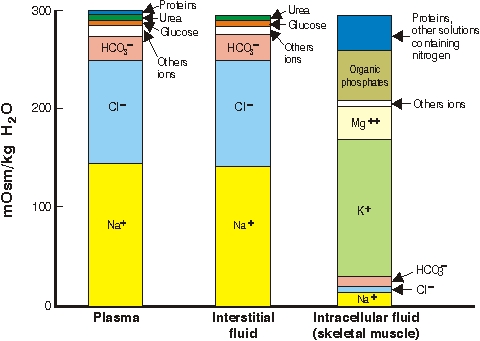

←→ATPの変換、クレアチンやピルビン酸やグルコースなどにリン酸を付加したり脱リン酸したりなどの ように低分子を基質とする反応もあれば、タンパク質の特定のアミノ酸残基にリン酸を付加したり脱リン 酸化することでタンパク質の部分的な疎水性/親水性を変化(リン酸の付加により親水性に変化)させ、 結果としてタンパク質の構造変化を起こして活性を調節する反応が数多くある。】 ③カルシウムの作用に拮抗するような働きが確かめられている(例:血管内にカルシウムイオンを投与 すると血管は収縮するが、マグネシウムイオンを投与すると血管は拡張する。細胞レベルでは、カルシ ウム流入によって起こる種々反応を抑制する方向に働く)。 ④その他、次のような働きが言われているが、その詳細なメカニズムは明かでないことが多い。 細胞あるいはリボソームの構造維持、刺激による神経の興奮抑制、刺激による筋の興奮促進、カルシ ウムやカリウム代謝への関与、骨や歯の形成、T細胞活性化のセカンドメッセンジャーなど。 なお植物では葉緑素(クロロフィル)の中心金属として極めて重要である。 細胞内液では2価陽イオンのほとんどがマグネシウムイオン 細胞内液の陽イオン組成 ; K+ > Mg2+ > Na+ 細胞外液の陽イオン組成 ; Na+ >> K+ ・ Ca2+ ・ Mg2+ ・成人の体液量は一般的に体重の約60%と言われており、内訳は細胞内液が約40%、細胞外液が約20% である。体液全体を100%とすれば、細胞内液は約67%を占めるわけであり、2価の陽イオンではマグ ネシウムが圧倒的に多くなる。 ・すなわち、マグネシウムイオンの血漿中濃度や組織液中の濃度は低いが細胞内液中の濃度は高く、後述 の「低マグネシウム血症」や「高マグネシウム血症」を考察する場合には、この現実を踏まえておかな いと解釈を誤る恐れがある。

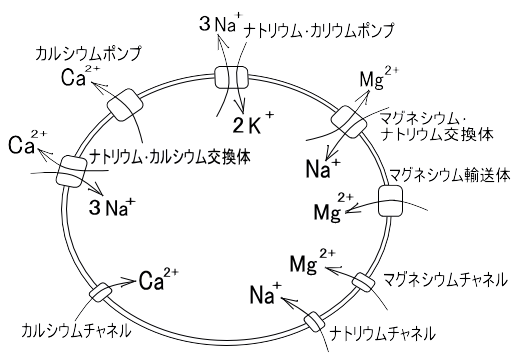

電荷を帯びているイオンは細胞膜のリン脂質二重層を透過できない Mg2+は細胞膜にある専用の輸送体によって細胞内に運ばれる あるいはマグネシウム・ナトリウム交換体によって調節される

シウムイオン濃度に変動があった場合にはその変動を緩和させる。 ・その他、細胞内のマグネシウムイオンを細胞外に排出する代わりにナトリウムイオンを取り込む「マグ ネシウム・ナトリウム交換体」の存在も確かめられている。 Mgの摂取量、血漿中濃度、細胞内濃度は比例するわけではない 細胞膜にある輸送体の機能が狂えばMg2+細胞内濃度は異常値に、 腎臓にある輸送体の機能が狂えばMg2+血漿中濃度は異常値になる ・細胞膜にあるマグネシウムイオン輸送体の機能が狂えば、たとえ血漿中のマグネシウムイオン濃度が 正常であっても、細胞内におけるマグネシウムイオン濃度は正常に保てない。(本来、血漿中のマグネ シウムイオン濃度の方が遥かに低いわけであるから。) ・上述と同じようなことが、マグネシウムの摂取量とマグネシウムイオンの血漿中濃度についても言える わけであり、基本的には両者に相関関係を求めると解釈を誤る恐れがある。(高マグネシウム血症や 低マグネシウム血症は特に腎不全者において発症しやすく、摂取量の問題ではない。) ・また、空腹時にも血液は当然の事ながら腎臓を循環し、マグネシウムイオンは濾過されては再吸収され るという行程を何度となく繰り返すわけであり、輸送体にわずかでも機能異常があれば時間と共に大き な弊害をもたらすことになる。 ・再吸収とは尿細管側(尿細管腔側)から血管側(間質側)に物質を輸送する活動であり、尿細管壁細胞 がその役割を果たす。すなわち、尿細管壁細胞の尿細管側の細胞膜からマグネシウムイオンを取り込み、 反対側(血管側)の細胞膜からマグネシウムイオンを血管内に放出するわけである。 ・マグネシウムイオンの輸送体研究は、ナトリウムやカリウムなどに較べて相当に遅れており、まだまだ 全貌が明らかにはなっていない。(いくらかの知見はあるが、正確を期するためにここでは割愛する)

Mgの摂取、小腸での吸収、尿細管での再吸収、細胞内への取込み 体内のMg総量が減少してきた場合、特に腎臓が積極的に対応する ・一般的な食品から摂取したマグネシウムは、そのおよそ20~60%程度が小腸で吸収されるとされてい る。吸収量はコントロールされているため、多く摂取した場合には余分なマグネシウムは吸収されずに 腸管から排泄される。その場合、吸収率の数値は計算上小さくなる。 (マグネシウムの食品中での存在形態は、タンパク質結合型、塩類、イオンなど様々である。) ・小腸にて吸収されたマグネシウム(マグネシウムイオン)は血流に乗って腎臓に達したときに糸球体で 一度濾過され、体に必要とされる量が尿細管において再吸収される。 ・一般的には、濾過されたマグネシウムイオンの85~95%が尿細管で再吸収され、残りは尿中に排泄され るが、体内のマグネシウム総量が少ない場合には排泄量は抑えられる。 ・再吸収の部位による内訳は、近位尿細管で15~20%、上行脚で65~75%、遠位尿細管で5~10%である とされている。 ・再吸収率に影響を与える要因としては、単に血漿中マグネシウムイオン濃度のみならず、体内・細胞内 におけるマグネシウム貯蔵量、カルシウムなど他のミネラル類の動向、食事からの摂取量、体内時計 (夜間はマグネシウムが多く排泄される)などがあり、複数のホルモンによってもコントロールされて いる可能性が高い。 低マグネシウム(低マグネシウムイオン)血症 ・まず最初に再確認であるが、血液中のマグネシウム量(血漿マグネシウム濃度)と体内総マグネシウム 量、あるいは血液中のマグネシウム量と細胞内マグネシウム量、あるいはそれぞれの箇所におけるマグ ネシウムイオン量とに密接な関係は無い。最も大切なのは細胞内液マグネシウムイオン濃度である。 ・細胞内または骨のマグネシウム貯蔵量が減少していても、血漿マグネシウムイオン濃度は基準範囲内で あることもある。 ・しかし、慢性的かつ重度の低マグネシウム血症が体内のマグネシウム貯蔵量の減少を反映していることも ある。 ・血漿マグネシウムイオン濃度の基準範囲は1.4〜2.1mEq/L(0.70〜1.05mmol/L)であるが、1.4mEq/L (0.70mmol/L)未満である場合に低マグネシウム血症と呼ばれる。 ・低マグネシウム血症となる原因の主なものは次のようである。 ・Gitelman症候群(ギテルマン症候群)・・・腎臓の遠位尿細管におけるNa-Cl共輸送体(NCCT)の遺伝 子異常によるものである。低マグネシウム血症や低カルシウム尿症が特徴。 ・Bartter症候群(バーター症候群)・・・腎臓のTAL(ヘンレ係蹄の太い上行脚(Thick ascending limb of loop of Henle))における各種ミネラルの輸送体やチャネルあるいはその感知受容体の遺伝子異常 によるものであり、原因遺伝子に基づいてⅠ型~Ⅴ型に分類されている。一般的には低カリウム血症と 代謝性アルカローシスが特徴。 ・上記以外のミネラル輸送体関連の異常、マグネシウムチャネル(TRPM6など)の異常、あるいはミネ ラル類感知受容体の異常などの報告がある。 ・その他、次のような原因も言われている。 慢性的なマグネシウム摂取不足および腎排泄過剰の両方が重なった場合 慢性糖尿病(2型糖尿病;Mgの腎排泄亢進が原因) アルコール依存症 授乳期(マグネシウム必要量が増加) 高カルシウム血症 アルドステロンや甲状腺ホルモンまたはADHの過剰分泌 ループ利尿薬およびサイアザイド系利尿薬の継続的使用 その他薬物(免疫抑制剤など)による腎機能低下時 激しい身体運動 など ・臨床上で確認される徴候は、そのほとんどが低カリウム血症などの、他の電解質の不足を併発しており、 食欲 不振、悪心、不整脈、低カルシウム血症や低カリウム血症、痙攣、振戦、嗜眠などが現れる。 高マグネシウム(高マグネシウムイオン)血症 ・血漿マグネシウムイオン濃度が2.1mEq/L(1.05mmol/L)を上回った場合、高マグネシウム血症と呼ば れる。 ・症候性の高マグネシウム血症は稀にしか見られない珍しいものである。腎機能の正常な人には発生しない と考えてよい。(余分なマグネシウムイオンは再吸収されずに排泄されてしまうため。ただし、高齢者の 場合、健常者であっても腎機能が低下していることがあるため要注意である。) ・高マグネシウム血症になる場合の主な原因は、腎不全患者がマグネシウム含有薬物を服用した場合である。 ・臨床上で確認される徴候は次のようである。 ・血漿マグネシウム濃度が5〜10mEq/L(2.5〜5mmol/L)の場合、心電図においてPR間隔の延長、QRS 幅の増大、T波の増高がみられる。 ・血漿マグネシウム濃度が10mEq/L(5.0mmol/L)に近づくと深部腱反射が消失し、更にそれを上回る と血圧低下、呼吸抑制、昏睡が生じる。 ・血漿マグネシウム濃度が12〜15mEq/L(6.0〜7.5mmol/L)を上回ると心停止が生じることがある。 ・重度の高マグネシウム血症では血液透析によってマグネシウムイオンが除かれる。 厚生労働省によるMg摂取推奨量

日本人の実際のMg摂取量と、慢性的不足による症状 ・平成22年国民健康・栄養調査の結果によると、日本人成人(30~49歳男性)のMg推定摂取量は240~ 244mg/日とのことである。 (すなわち、食事摂取基準(2010年版)の370mg/日よりも130mg/日不足している。) ・上記のような結果を踏まえて、現代日本人の慢性的なマグネシウム摂取不足が取り上げられ、次のような 疾患あるいは不具合との関連性が議論されているところである。 2型糖尿病、高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、不整脈、腎臓結石、偏頭痛、こむらがえり、男性の大腸がん、 HDLコレステロールやアポリポタンパク質A-Ⅰの低値、うつ病、体内に起こる各種炎症反応の亢進、など。 栄養補助食品あるいは食品添加物として認可されているMg ・栄養補助食品・・・水酸化マグネシウム(食品のpH 調整剤、色調安定剤などとしても利用される。) ・食品添加物・・・塩化マグネシウム、炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウム(昭和32年7月31日指定)、 酸化マグネシウム(昭和57年1月14日指定)、L-グルタミン酸マグネシウム(平成3年1月17日指定)、 ステアリン酸マグネシウム及びリン酸三マグネシウム(平成16年1月20日指定)など。 栄養管理の面から ・特にサプリメント業界の方々を中心に、マグネシウム関連の安易な情報、例えば「マグネシウムは・・ ・・を活性化する」から良いとか、「不足すると・・・・になる」から補いましょうなどと、webサイト上で 多く発信されている。上述したように、通常はマグネシウムイオンの細胞内濃度は、現代の科学でも まだまだ解明できないほどの巧妙なメカニズムによって恒常性が厳密に維持されており、正常量より 多くても少なくても良くない。まずは安易な情報には惑わされないことが大切である。 ・日本人は慢性的なマグネシウム不足に陥っているのではないかとの見解については次のように考えられ る。すなわち、戦後の高度成長に合わせて、マグネシウムなどが除かれて純粋な塩化ナトリウムとなった 食塩の使用、「カルシウムを摂りなさいよ」とカルシウムのみが重要視されてきた世情やそれに沿って 作られてきたカルシウム強化食品の摂取があげられる。また、土壌そのもののマグネシウム含有量が 低下してきているとする報告もあることから、そこに育つ動植物やそれを摂食する人類にもマグネシウム 不足が懸念される。更には、摂取量が仮に満たされていたとしても、それを吸収する消化管が健康不良 であるために慢性的なマグネシウム不足に陥る可能性も否定できない。 ・ヒトの体は、少なくとも何万年、あるいは何十万年という長期間にわたり、何世代にもわたって徐々に 遺伝子レベルでの環境適応を成し遂げてきた。したがって、数十年程度で変化した食生活には要注意で ある。少なくとも何段階にも加工された食材や食品の摂取は避けたいところである。 <関連リンク> ◆ミネラルの話 ◆カルシウム ◆糖質(炭水化物) ◆アミノ酸 ◆必須脂肪酸 ◆脂溶性ビタミン ◆水溶性ビタミン |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||