|

強い放射線を照射し、多くの遺伝子変異を誘発してもがん化しない しかし、人工環境で細胞培養すると簡単にがん化する

「がん」は遺伝子の変異や異常で発生するのではない 過酷な環境に曝されたときに細胞が生き延びるための一手段である いわば正常な反応なのである

疼痛などの苦痛を与えることになる。 (自然を破壊して人間にとって都合の良い環境に変える、鹿や猪を「害獣」と呼んで銃で射殺する、 そういった思考パターンで現代の医療も出来上がっていることを知らなければならない。)

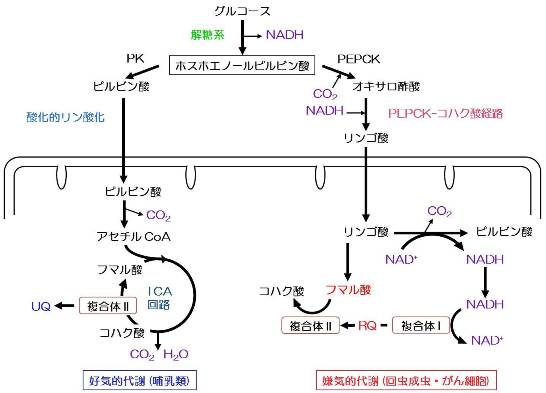

いよいよ苦しくなると、がん細胞のミトコンドリアは「フマル酸呼吸」をする

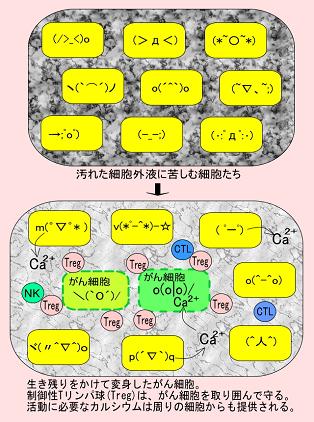

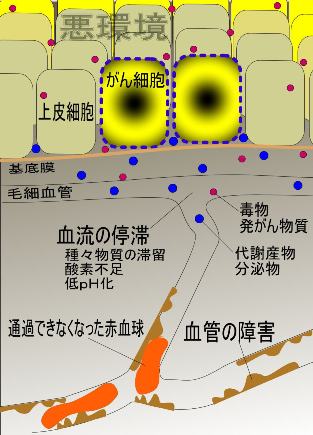

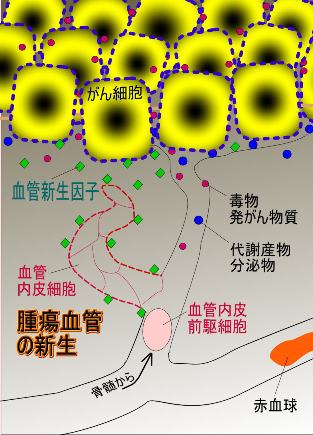

細胞外環境が悪化すると、細胞内も汚れる がん化することでオートファジー機能を高める ・細胞がルーチンワークを犠牲にしてまでがん化したからには、最も大きな問題点の解消からスタートする。 ・がん化する直前の細胞の細胞内には、不用なタンパク質、異常なタンパク質、機能低下したミトコンドリ ア、或いは外部から潜り込んだ細菌やウイルスなどがあふれている。これらをオートファジー(Autophagy) という仕組みによって処理する。 ・オートファジーとは細胞内に生じた不要物(主にタンパク質)を分解して再利用する仕組みであり、この 働きを極限まで高めるためには、がん化する必要がある。 ・一般細胞ががん細胞に変化する意味は、所属している臓器の定例活動を手放すことであり、生き延びること を最優先するためである。 これがすなわち「がん化」である。 ・細胞外環境が悪化すると、細胞は健全な活動が継続できなくなり、オートファジー機能も低下して細胞内に 不用なタンパク質が蓄積する。 ・これは、代謝に必要な栄養素や酵素が不足しても同様のことが起こる。 がん細胞は毒物や薬物を排出する能力が高い がん化することで細胞内の浄化能力を上げる

がん細胞は他の細胞の協力によって成り立っている

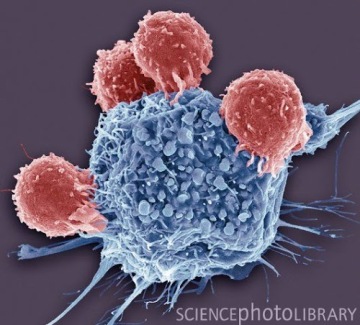

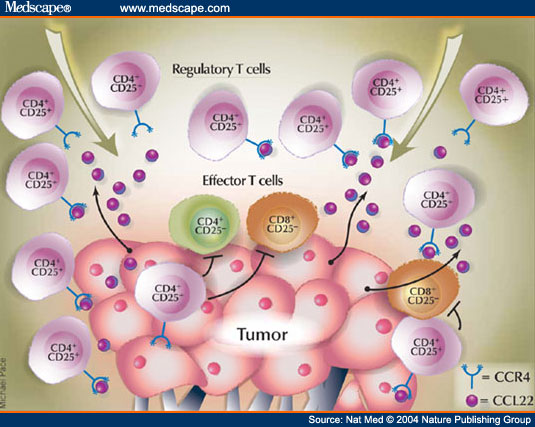

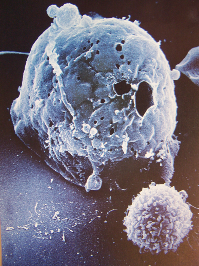

「がん」発生時、私たちの免疫細胞はがん細胞の味方をする レギュラトリーTリンパ球(制御性T細胞)はがんを取り囲んで守る

がん細胞の小胞体からは、頻繁な「Ca2+スパイク」、が出されている がん細胞は活発に活動するために、多くのカルシウムを要求する だから、全身の一般細胞は自分のカルシウムをがん細胞に捧げる

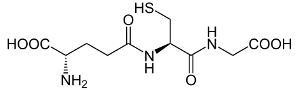

がん細胞は胎児のように上皮小体ホルモン関連ペプチドを放出 ・また、がん細胞は上皮小体ホルモン(パラソルモン;PTH)に似た上皮小体ホルモン関連ペプチド(PTH- related protein;PTHrP)を放出する。 ・これによって破骨細胞は骨吸収を促進し、腎臓はカルシウムの再吸収を促進し、腸管はカルシウムの吸収 を促進するため、結果として高カルシウム血症となる。 ・PTHrPはPTHと違って胎生期の様々な組織で産生されていることが確認されており、胎児の発育に深く関 わる物質であると考えられる。 (PTHrPは、乳がんなどのがんに併発する高 カルシウム血症の原因因子として1987年に発見された。141 個のアミノ酸からなるが、アミノ末端側の13残基中の6残基が上皮小体ホルモンと一致することと、その 生理作用が上皮小体ホルモンと類似するために命名された。血中カルシウム上昇作用の他、胎盤を介しての 胎児へのカルシウム輸送、母乳へのカルシウム輸送、胎児の骨形成(軟骨細胞増殖)などを促進するとさ れている。) ・パラソルモンと拮抗的に働くカルシトニンを投与すると、がん細胞の活動亢進につながる可能性あり。 ・末期がんの場合、ベッドから起きあがって運動ができないため骨吸収はさらに加速される。 ・そして大幅な高カルシウム血症が生じると、全身のあらゆる細胞が活動できなくなり、特に活動量の多い 脳細胞は影響を受けやすく、やがて昏睡状態となり、次いで他の細胞も活動を停止する。 (末期がんでは、敢えて病院で治療しなければ、このように眠るように静かに息を引き取ることになる。) がん細胞のほうが抗がん剤に強い 一般的な抗がん剤によるダメージは一般細胞に大きい ・抗がん剤が投与された場合、がん細胞がそれにうち勝つ方法は多くある。 ◇抗がん剤を細胞外に放り出す。 ◇休眠型になって抗がん剤をなるべく取り込まない。 ◇抗がん剤が関与する代謝系を自ら変更してしまう。 ◇抗がん剤そのものを化学的に変化させてしまう。 ◇DNAを壊されたならばそれを修復する能力を上げる。 ◇アポトーシス(自滅)のシステムにスイッチが入らないように変更する。 ◇がん細胞を集めた組織を作って内部のがん細胞にまで抗がん剤が届かないように血管などの循環系を 制限する。 ◇細胞分裂時に、その嬢細胞の染色体異常や遺伝子変異を積極的に誘発し、新規能力の獲得を目指す。 など。 ・多量の抗がん剤が継続的に投与されると、がん細胞は活動を抑制し、休眠状態に入り、抗がん剤が除かれ るとまた活動を始める。 ・休眠状態のがん細胞は『がん幹細胞』と呼ばれることがある。 ・休眠状態のがん細胞は抗がん剤にも放射線にも強い。(=DNAの複製を行わないため。) ・がん幹細胞は、やがて様々な変異を誘発しながら、いろいろなタイプのがん細胞に変身することがある。 ・実際には、がん細胞はこれらのメカニズムの複数を駆使して種々の抗がん剤や毒物にうち勝つ。 がんはなぜ転移するのか? 生物は意味の無い活動はしない がん細胞が移動するのはその場所に居づらいからである ・生物は意味の無い活動はしない。単細胞生物も、多細胞生物も、多細胞生物を構成している一つ一つの 細胞も、長い進化の過程でたとえ無意味な活動が生じたことがあったとしても、それはすぐさま淘汰され てきた。現在に見られる生物、あるいは細胞の活動一つ一つにはそれぞれ意味がある。 (生物というものは人間の想像を遥かに超えて巧妙にできており、その活動には無駄なものは見当たらな い。様々な生物の様々な活動を知れば知るほどそのことを思い知らされるものである。がん細胞の転移を 遺伝子が壊れているからなどと解釈しているうちは、まだ何も分かっていないということである。) ・がん細胞が移動するのはその場所の環境が良くないから、その場所に居づらいからである。遺伝子が壊れ てデタラメな活動をしているわけではない。 ・抗がん剤などの投与はがん細胞にとっては更なる悪環境を作ることになり、転移が促進されることになる。 転移の巧妙なメカニズム

その他、がん細胞の特徴 がん細胞は、自然の摂理が作り出した、たいへん高性能な細胞である ・がん細胞は過酷な条件で生き残るために活発な活動をしながらも、酸素消費量を減らすために、主に解糖 系及びフマル酸呼吸ををフル稼動して呼吸する。特に血管から離れた場所に位置する細胞は「低酸素がん 細胞」と呼ばれることがある。(正常な赤血球もミトコンドリアを捨て、自らが酸素を消費しないことに 徹している。) ・がん細胞はポリアミンを多く産生・分泌する。ポリアミンは第一級アミノ基が3つ以上結合した直鎖脂肪族 炭化水素の総称である。細胞分裂、蛋白合成、乳児の成長促進などに関与している成長因子である。 母乳中には出産後10日から2週間前後に特に多くなる。 ・エクソソームと呼ばれる小胞を多く排出する。エクソソームは細胞膜と同じようにリン脂質二重層からなる 膜でできており、膜には何種類ものタンパク質を備えている。内部にはRNAが存在することが確認されて いる。がん細胞はエクソソームをも通じて血管内皮細胞や、その他の細胞と連絡を取り合っていると予想 される。 『がん遺伝子』は、がん化が必要とされる状況になると働く 『がん抑制遺伝子』は、がん化が必要なときにはスイッチオフにされる ・『がん遺伝子』などといったものがどうして存在するのかであるが、「がんは悪者である」と解釈している 限りはその存在意義は理解できないであろう。細胞が生き延びる手段のひとつとしてがん遺伝子が存在する のである。 ・従来から言われている『がん遺伝子』の定義や同定された遺伝子をここに列挙することはやめておく。 なぜなら、「その遺伝子が壊れた場合にはがん化を促進する方向に働く」遺伝子を『がん遺伝子』と呼んで いるため、これは本当のがん遺伝子ではないからである。 ・細胞にとって苦しい期間が長期間継続すると(短時間のストレスは好ましいことの方が多い)、細胞は生き 残りを懸けて『がん遺伝子』のスイッチをオンにする。 ・抗生物質や放射線を与えるとバクテリアは激しく変異し始めるのと同じように、がん細胞も激しく染色体や 遺伝子レベルの変異を誘導する。(これを観察した人は、「がん」は遺伝子変異によって起こるのであると 間違った解釈をした。) ・『がん抑制遺伝子』としてp53などは有名であるが、細胞ががん化するときにはこの遺伝子は働かないよう に処理されている。この遺伝子が変異するから「がん」が発生するのではなく、がん化する必要があるから この遺伝子が封印されるわけである。 NK細胞や細胞傷害性Tリンパ球の存在意義は? 細胞内外環境が適正化すれば、「がん」を抑えて個体全体を生存させる

<関連リンク> ◆がんを治す方法 ◆リンパ球 ◆細胞 ◆染色体 ◆生物とは |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||