人体のメカニズム

人体のメカニズム 細胞はバイオフォトンをも使ってコミュニケーションを取っている

ヒトを含めた生物の体からは、その生物が生きている限りは、常に微弱な光が放射されている。肉眼で見えるほどの強度の光は〝波〟としての性質が強いが、微弱な光、特に光電子増倍管という特殊な装置でしか検出できない光は〝粒子〟の性質が強くなり、それは〝光子(フォトン;photon)〟として検出される。そして、生物から放射される光子は〝バイオフォトン(biophoton)〟と呼ばれている。

人体のメカニズム

人体のメカニズム  栄養-栄養素

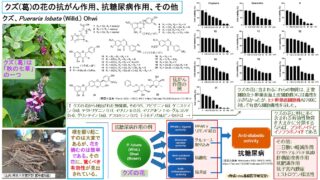

栄養-栄養素  天然物質-植物成分

天然物質-植物成分  栄養-栄養素

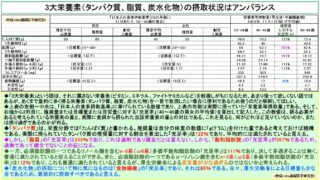

栄養-栄養素  栄養-栄養素

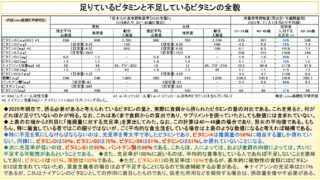

栄養-栄養素  栄養-栄養素

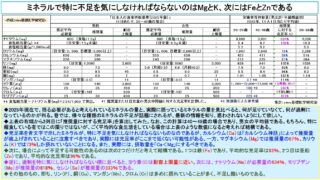

栄養-栄養素  栄養-栄養素

栄養-栄養素  栄養-栄養素

栄養-栄養素  天然物質-植物成分

天然物質-植物成分  人体のメカニズム

人体のメカニズム  人体のメカニズム

人体のメカニズム  五感

五感  人体のメカニズム

人体のメカニズム