「ミネラル」と呼ばれる元素のなかで、〝鉄〟を主テーマとして採り上げるのは、この記事が初めてとなります。即ち、栄養素の一つとしての鉄の話になります。

栄養素なのであれば、それを充分量摂ることが良いのであろうと思うのが普通なのでしょうが、鉄には〝過剰症〟が存在しますので、要注意のミネラルの一つだということになります。そのため、サプリメントの一覧には挙げていません。

近年では、何か分からないことがあればネット検索するのが当たり前になっていますから、鉄についても調べれば、沢山の情報が次々と表示されてきます。例えばキーワードとして「鉄分」「不足」などと入れると、それこそ際限なく様々な情報が出てきます。まぁ、概ね正しそうなものが多いのですが、例えれば、「釣った魚をやるが、釣り方は教えない」という感じの情報ばかりで、根本的な学習にならないため、応用が利かない情報であることが殆どです。そこで、このブログでは、ネット上で得られそうな情報は割愛し、考え方などの応用が効く情報を提供することを目指します。

さて、鉄なのですが、このような元素を生物が使うようになった理由の一つは、酸素と結合しやすいからです。言い換えるならば、錆びやすいからです。

酸素と結合しやすいということは、生物進化の歴史において大気中に酸素が増え始めたため、その酸素を有効利用しようとしたときに鉄が非常に役に立つことになります。そのため、ヒトになってからも、酸素を体の隅々まで運ぶために、ヘモグロビンというタンパク質に鉄を埋め込み、その部分に酸素をくっ付けて運ぶという、今や鉄無しでは生きていけない体になってしまいました。因みに、酸素をくっ付けたヘモグロビンが、高濃度の二酸化炭素が存在する部分に行くと、酸素を離して二酸化炭素(これも酸素原子が2個ある)をくっ付けます。

その他、話が難解になりますから詳細は省きますが、二価の鉄イオンになったり、三価の鉄イオンになったりできる元素として、非常に貴重なものになっています。この特徴によって、電子の授受が可能になりますから、ヘモグロビンを持たない(赤い血液を持たない)生物も、鉄無しでは生きていけない体、または細胞になってしまっています。

そのような貴重な鉄なのですが、私たちの祖先が誕生した海水中における鉄の濃度は非常に低いものでした。従いまして、鉄以外の元素では代用が効かないという部分にだけ鉄を使うことになりました。また、鉄は錆びやすいですから、こんなものを細胞内や体内に多く摂り込んでしまうと、すぐに細胞が錆びだらけになってしまいますので、本当に必要な部分だけに使うことになりました。

「必要最小限だとしても、酸素を使う生物だと、やはり錆びますよね!?」 はい、その通りで、体内の鉄の殆どはタンパク質に包んだ状態で、輸送および貯蔵されています。そのタンパク質とは、ヘモグロビン、ミオグロビン、フェリチン、トランスフェリンなどです。

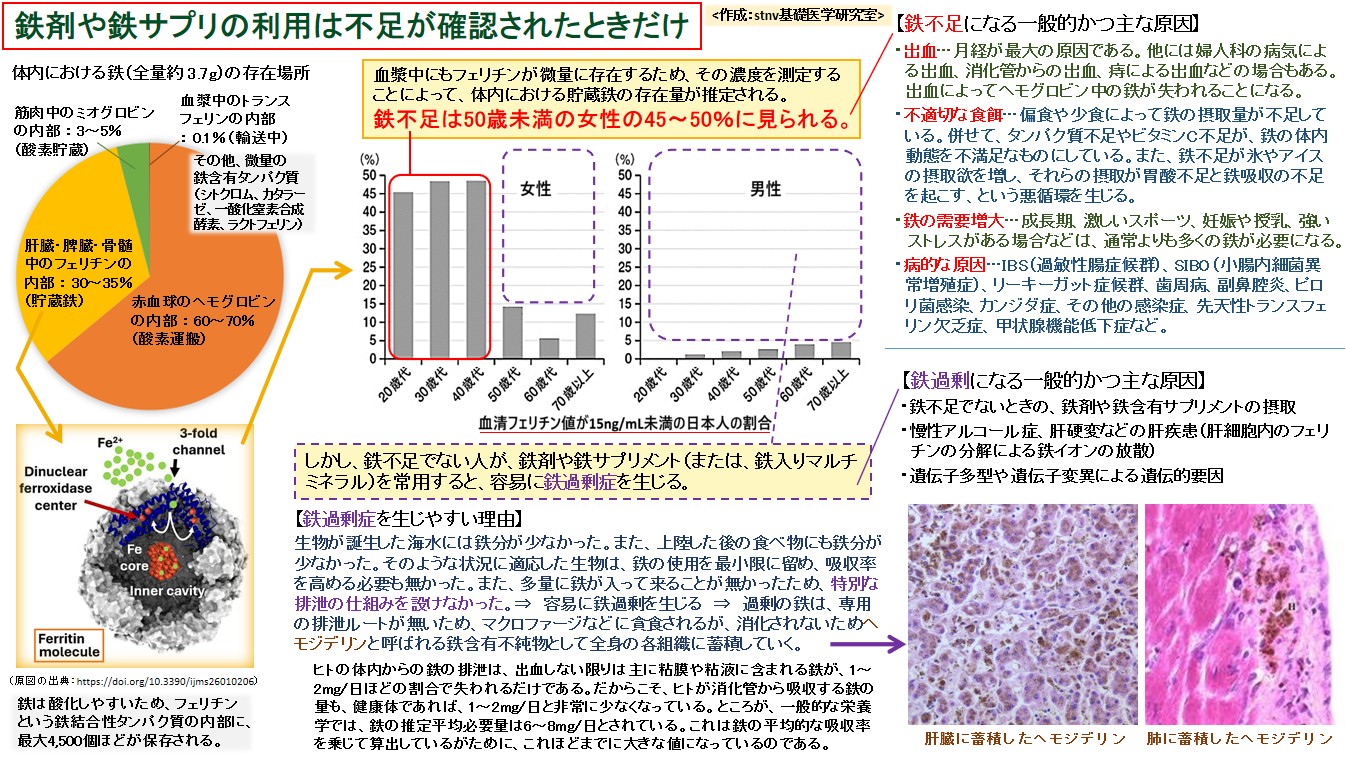

掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上に、それらのタンパク質に包まれた鉄の存在割合を示しました。その内訳としましては、赤血球のヘモグロビンの内部に60~70%、肝臓や脾臓や骨髄中のフェリチンの内部に30~35%、筋肉中のミオグロビンの内部に3~5%

、その他にも図中に示したタンパク質に結合した状態で少量が存在しています。

さて、その貴重な鉄の、体内における充足度合についてなのですが、中央上段のグラフに示されていますように、50歳未満の女性では、その45~50%の人に不足が見られています。要するに〝鉄不足〟なのです。そしてその多くは〝鉄欠乏性貧血〟を伴っています。

その場合の主な自覚症状は、疲れやすい、だるい、めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、頭痛、顔色が悪い(青白い、唇の色が悪い)、舌炎、口角炎、異食症(氷を食べたがるなど)、乾燥肌、しもやけ、アトピー性皮膚炎、爪が薄く平坦になる(スプーンネイル)、爪の先端が薄くはがれる(二枚爪)、集中力や学習能力の低下、耳鳴り、筋力低下、抜け毛などが現れてくるとされています。

このような症状の場合、他の疾患との見極めをするために、血液検査をしてもらったほうが確実でしょう。

鉄不足になる原因につきましては、図の右上に挙げておいたのですが、一つは、出血です。これは、月経が最大の原因ですが、他には婦人科の病気による出血、消化管からの出血、痔による出血などの場合もあります。出血することによって、ヘモグロビン中の鉄が失われることになります。

二つ目は、不適切な食餌です。これは、偏食や、いわゆるダイエットと呼ばれる目的の少食によって、鉄の摂取量が不足していることが原因です。併せて、タンパク質不足やビタミンC不足が、鉄の体内動態を不満足なものにしていることがあります。また、鉄不足が氷やアイスなどの冷たいものの摂食欲を増して、それらの摂取が胃酸不足と鉄吸収の不足を起こす、という悪循環を生じていることがあります。

三つ目は、鉄の需要増大です。これは、成長期、激しいスポーツ、妊娠や授乳、強いストレスがある場合などは、通常よりも多くの鉄が必要になることによるものです。

四つ目は、病的な原因によるものです。IBS(過敏性腸症候群)、SIBO(小腸内細菌異常増殖症)、リーキーガット症候群、歯周病、副鼻腔炎、ピロリ菌感染、カンジダ症、その他の感染症、先天性トランスフェリン欠乏症、甲状腺機能低下症などが該当します。

血液検査などをしてもらい、鉄欠乏が確実になれば、適切な鉄剤が処方されるでしょうから、併せてビタミンCの補給やタンパク質の摂取量を増やせば結構でしょう。そして注意事項は、上記の原因で解決可能なものは解決し、必要以上の鉄剤の長期間服用を継続しないことです。それは、次に述べる過剰症のリスクが高まるからです。

次に、〝鉄過剰症〟の話に移りますが、たとえば男性の場合、鉄欠乏または鉄欠乏性貧血になるのはごく一部の人です。もし、それ以外の大部分の男性が鉄配合のマルチミネラル製剤を摂り続けると、鉄過剰症のリスクが高まることになります。もちろん、生体側でも鉄吸収の率を、少しはコントロールしていますので、健康状態が良くて遺伝的にも問題が無いのであれば、過剰症のリスクは低いと思われます。ただし、怖いのは、症状としては現れてこないだけで、体内に〝ヘモジデリン〟として蓄積されつつある可能性が出てくるわけです。掲載した図の右下に、「肝臓に蓄積したヘモジデリン」と「肺に蓄積したヘモジデリン」の組織切片像を挙げておきました。何らかの自覚症状が現れる時には、ヘモジデリンの蓄積量が相当増えた段階であると考えられます。

何故そんなに容易に過剰になってしまうのでしょうか…?例えば、ナトリウムを過剰摂取した場合、その多くは尿中に排泄されてしまうわけですが、鉄にはそのような排泄機構が備わっていないことが原因です。上述しましたように、生物が誕生した海水には鉄分が少なく、上陸した後の食べ物にも鉄分が少なかったわけです。だからこそ、鉄が多量に体内に入って来ることが無かったため、特別な排泄の仕組みを設ける必要性がなかったのです。

このことが、容易に鉄過剰を生じる原因です。そして、尿中への排泄が出来ないため、組織内で過剰になった鉄は、くっ付いた物質と共にマクロファージなどの貪食細胞によって貪食されます。もちろん、元素を消化することは出来ませんので、マクロファージの細胞内(リソソーム内)に溜まっていき、やがてマクロファージが死んだあとには、鉄を含んだ残骸が残ることになります。〝ヘモジデリン〟という語は、マクロファージが古くなったヘモグロビンを食べたことによる残骸だろうとの考えによって命名されたもので、特定の物質名ではありません。

鉄が、ヘモグロビンやフェリチンなどの所定の鉄含有タンパク質に包まれていれば問題は起こらないのですが、それ以外のタンパク質にくっ付いたり遊離状態であったりすると、いとも簡単に酸化されてしまい、錆びた鉄の微細粉が細胞内や組織内に増えていくことになります。そうなった場合、細胞や組織の機能低下が必ず起こるわけで、老化が促進されることにもなります。

従いまして、よくある例ですが、日頃飲んでいるマルチミネラル・マルチビタミン製剤に鉄が6mg程度含まれている場合、その吸収を少しでも抑えるためには、タンニンが含まれている緑茶、紅茶、コーヒーなどを飲んだり、フィチン酸が含まれている玄米食にしたり、食物繊維やシュウ酸塩を含む野菜、豆類、穀類などを多めに食べたりすることで、バランスが取れると考えられます。

一方、サプリメントなどで鉄が補われていないのであれば、ヘム鉄が含まれている動物性食品を適度に加えて食べていれば、少なくとも男性や、閉経期を過ぎた女性であれば、鉄不足も鉄過剰も生じないのが普通です。

記事が少々長くなりましたが、鉄は、性別や年齢、食事内容、サプリに含まれているか否かで、状況に応じて細かに調節していかなければならない、いわば、注意を注ぎ続けなければならないミネラルだということになります。