天然物質-植物成分

天然物質-植物成分 コラーゲン、されどコラーゲンは緑茶が担ってくれる

【若さは追いかけるものではなく、守るもの。緑茶はその役目を担ってくれる】 私が以前、美容部員として、たくさんの女性のお肌を見てきた中で、いつも感じていたことがあります。 70代、80代でも「とてもその年齢には見えない方」が、確かにいらっしゃる。 その違いは何かというと、実は、シミ...

天然物質-植物成分

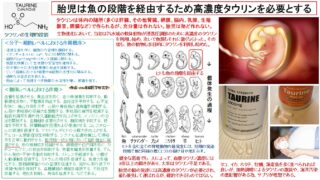

天然物質-植物成分  栄養-栄養素

栄養-栄養素  脳-能力

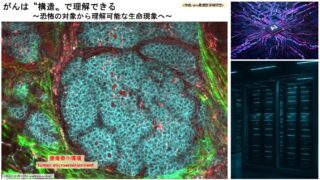

脳-能力  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ  抗老化-アンチエイジング

抗老化-アンチエイジング  がん総論シリーズ

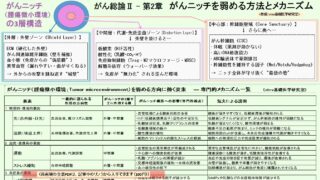

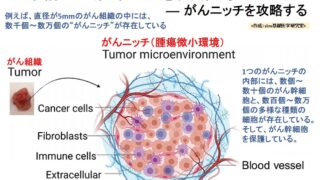

がん総論シリーズ  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ  がん総論シリーズ

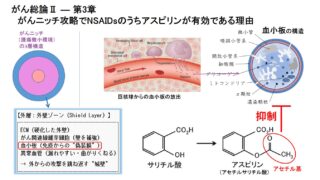

がん総論シリーズ  五感

五感  がん総論シリーズ

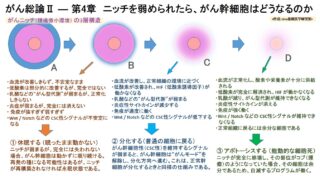

がん総論シリーズ  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ  免疫

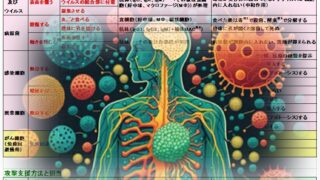

免疫  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ  抗老化-アンチエイジング

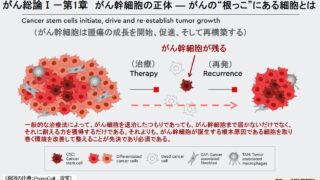

抗老化-アンチエイジング  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ  がん総論シリーズ

がん総論シリーズ