〝冬虫夏草(とうちゅうかそう)〟をご存じの方は多いことと思われますが、名前を知っているだけ…、という方もいらっしゃることでしょう。これは、生きている虫(昆虫の成虫、サナギ(蛹)、幼虫)に、ある種の菌(菌糸を伸ばして成長する糸状菌)が寄生し、最終的には虫の体からキノコが生えた状態のもの、を指します。

「虫の体からキノコが…。どうしてそんなことが…」

考えてみると、大変恐ろしいことです。例えば、秋から冬にかけて、あなたの体に、ある種の糸状菌の胞子が付着したとします。その後、あなたが気付かないうちに胞子から菌糸が伸び、やがて体内に侵入し、一定の増殖を終えた段階で、気温が上昇するまで潜んでいます。そして、春が来る頃には菌糸が増殖を再開し、夏が来る頃には菌糸が全身に張り巡らされます。その段階になると、菌糸が体の色んな部分を侵食していきますから、皮膚は痒く、筋肉や関節は痛く、臓器不全によって苦しく、まさに生き地獄を味わうことになります。やがて体はまともに動かなくなっていくのですが、不思議なことに森の在る方向には動くことができます。これは、感染した糸状菌が自らの繁殖に適した場所まで、あなたの体を誘導する現象です。即ち、あなたの体が糸状菌に乗っ取られた状態が生じるのです。やがて、森の中の土の上に伏したあなたは、そこでとうとう力尽きます。そして、あまりの苦しさや痛さによってショック状態となり、ついに気を失ってしまいます。その後、何週間か経った頃に、森の散策に訪れた人が、あなたを発見してくれます。ただ、体から大きなキノコを生やしたあなたの屍を見て、その発見者は恐怖のあまり腰を抜かしてしまいます。この世の出来事とは思えない悪夢です。

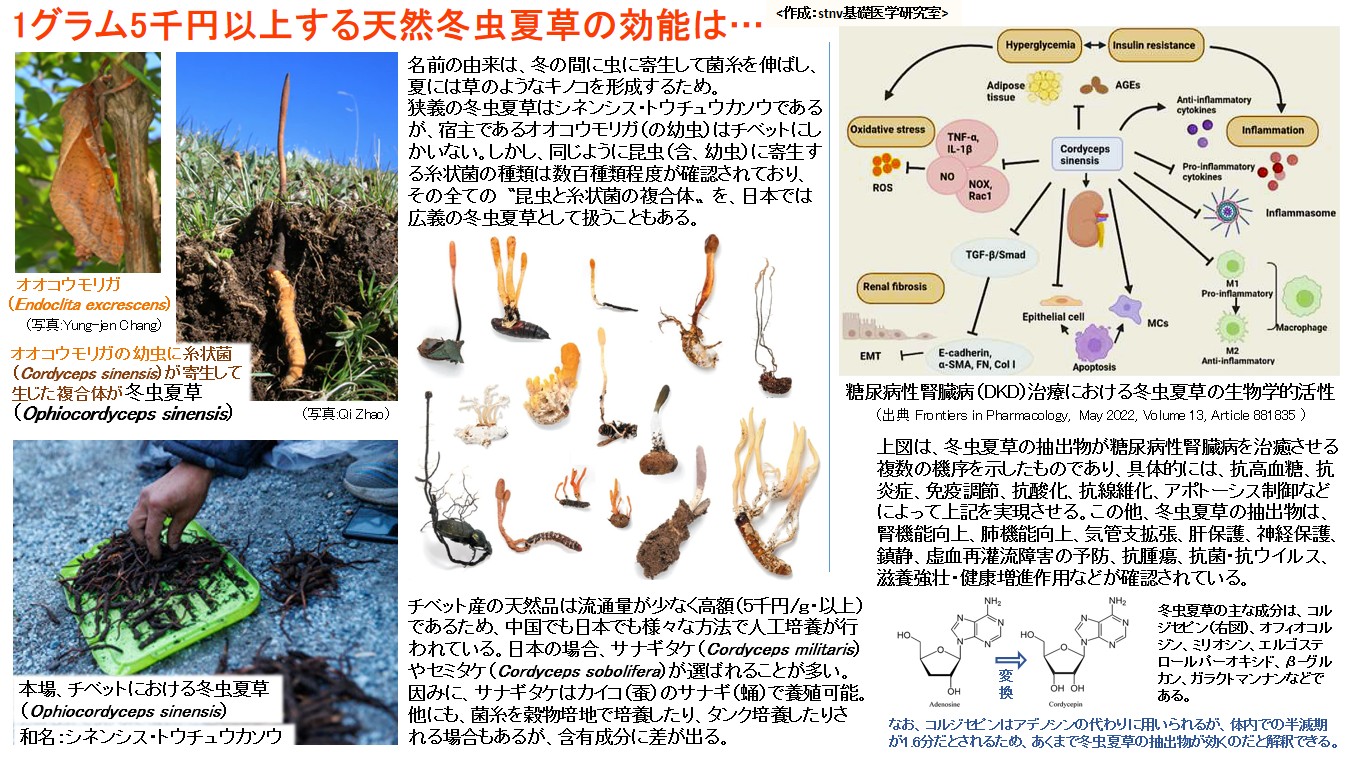

では、体からキノコが生えた状態の図を見て頂くことにしましょう。掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央をご覧ください。上に向かって生えているのがキノコであることはよく判ると思うのですが、その根元は全て虫です。成虫もいれば、サナギも、幼虫もいます。

「人でなくて、虫でよかった…。でも、生きている状態で寄生が始まるんですよね…。凄く気の毒です。。なぜ、虫はそれを防ぐことが出来ないのでしょう…」

一寸の虫にも五分の魂って言います。さぞかし、生き地獄の状態なのだと思います。そして、凄く気の毒です。普通、キノコやカビなどの糸状菌は、植物が枯れてから、そこに寄生するのが一般的です。しかし、この糸状菌は、生きている虫に寄生するのですから、寄生された方はたまりません。

虫の防御システムについてですが、虫にも自然免疫に相当する様々な防御システムがあります。しかし、この糸状菌は、その防御システムを上手く逃れてしまうのだと考えられます。

図に戻りますが、ここに採り上げられているのはごく一部です。実際には、確認されているものだけでも、何百種類に上ります。寄生するときの宿主である虫の種類が違ったり、同じ虫でも成虫に寄生するもの、サナギに寄生するもの、幼虫に寄生するものでは、その糸状菌の種類は異なっていることの方が多いようです。従いまして、探せば続々と新種が発見される分野であるとされています。

では、巷で「冬虫夏草」と呼ばれているのは、どの種類なのかということですが、広義には、虫に寄生してキノコ状のものを生やしているものの全てが該当します。そして重要な点は、〝虫+キノコ〟という複合体を、冬虫夏草と呼んでいることです。

…ということは、寄生している糸状菌は、それぞれ固有の名前をもつ菌だということです。例えば日本で見られる冬虫夏草の場合、サナギに寄生する糸状菌は〝サナギタケ(Cordyceps militaris)〟セミの幼虫に寄生する糸状菌は〝セミタケ(Cordyceps sobolifera)〟が有名で、サナギや幼虫の種類の違いによって、必要に応じて亜種などとして細分化されているということです。

「広義」の冬虫夏草は上述の通りなのですが、「狭義」の冬虫夏草は次の通りです。それは、チベット高原で見つかる種類のもので、中国では、何千年前という古くから薬用にされたり、高級食材にされたりしてきたものです。

掲載した図の左下が、収穫されたばかりの冬虫夏草の写真で、黒っぽい色をしていますが、洗浄すれば、もう少し明るい色になります。その写真の右上に挙げた写真が、土の中に居る状態の冬虫夏草であり、流通している冬虫夏草の色に相当します。

また、寄生される(宿主となる)幼虫はオオコウモリガ(Endoclita excrescens)の幼虫で、寄生する糸状菌はCordyceps sinensisです。そして、この組み合わせによって生じた冬虫夏草が狭義の冬虫夏草であり、和名を〝シネンシス・トウチュウカソウ〟と言い、学名は〝Ophiocordyceps sinensis〟です。ただし、オオコウモリガは日本に棲めませんので、日本にはこの種類の冬虫夏草は自生しないということになります。

土の上にキノコ(子実体)が伸びていますが、ちょうど、この深さのところで幼虫が動けなくなったということです。もし、幼虫が苦しさのあまり土の上まで出てしまうと、乾燥などによって糸状菌Cordyceps sinensisも生育できなくなります。逆に、幼虫が土の深くまで潜ってしまうと、子実体が地表に顔を出し難くなります。即ち、幼虫が動きを止める深さを、乗っ取った糸状菌が操ったということになります。

冬虫夏草の天然物はチベット産に限られますから、それは非常に高価なものになっていて、今では1グラムが5千円以上になっているようです。そこで、もっと安くならないかということで、養殖が試みられるのが世の常です。しかし、オオコウモリガと糸状菌Cordyceps sinensisとの組み合わせによる養殖は困難を極めているそうです。

そこで、その代案として日本でも行われているのが、上述しましたサナギタケ(Cordyceps militaris)やセミタケ(Cordyceps sobolifera)を用いる方法です。本来の冬虫夏草が含有している有効成分が、しっかりと含まれるように、色々と工夫されています。

最も自然に近い方法として、例えばサナギタケをカイコ(蚕;カイコガの幼虫)、或いはサナギ(蛹)に寄生させて、冬虫夏草を生じさせる方法が開発されています。そして、この方法によって得られたものが、既に商品化されて流通しています。或いは、人工的な培地を用いて菌糸を培養する方法も開発されていて、それによる商品も流通しています。最終的にカプセル製剤にまでして流通していると、その製法や原材料の詳細が分かり難いですが、製法によって有効成分に違いが出てきますので、購入される場合はしっかりと調べる必要があるでしょう。

では、冬虫夏草にはどのような効能があるのか…、という点について見ておきます。掲載しました図の右上に、「糖尿病性腎臓病(DKD)治療における冬虫夏草の生物学的活性」というタイトルの付いた図を引用しておきました。これは、図中にCordyceps sinensisの表記がありますように、狭義の(チベット産の)冬虫夏草の抽出物を被験物質とした研究の結果です。

図の詳細は割愛しますが、この図には冬虫夏草の抽出物が、糖尿病性腎臓病を治癒させる複数の機序が示されています。具体的には、抗高血糖、抗炎症、免疫調節、抗酸化、抗線維化、アポトーシス制御などによって、上記の治療効果が得られる、ということです。

その他には、冬虫夏草には次のような効能が有るとされています。それは、腎機能向上、肺機能向上、気管支拡張、肝保護、神経保護、鎮静、虚血再灌流障害の予防、抗腫瘍、抗菌・抗ウイルス、滋養強壮・健康増進作用などです。

では、どのような含有成分が上記のような効能を生み出すのか…、という点についてですが、これは私が度々言いますように、非常に多くの成分を含む抽出エキスと、単一成分を幾つか組み合わせた西洋医薬とでは、その効き方のメカニズムが大きく異なることが前提に在るということです。即ち、どの成分が効くのかという問いを持つことは科学として重要なのですが、あくまで〝冬虫夏草の効能〟だと捉えることのほうが重要だということです。

因みに、比較的多く含まれていて、それが効能を示す本体であろうと考えられている物質名を挙げておきますと、コルジセピン、オフィオコルジン、ミリオシン、エルゴステロールパーオキシド、β-グルカン、ガラクトマンナンなどです。ただし、検出され難い極微量成分が効能を生み出す大きな鍵になっている可能性もあるわけですし、そもそも、多くの成分の混合物だからこそ相乗効果が出ているのだと捉えることの方が正解だということになります。

以上のように、冬虫夏草は非常に独特かつグロテスクな天然物なのですが、何千年という長期間にわたって愛用されてきたことからも、その効能は侮れないものだと言えるでしょう。日本では、現時点ではもっぱら食品扱いですので、値段は様々ですが入手は容易です。試してみる価値は大いにあるでしょう。