〝食べる〟という行為は、少なくとも現代人にとっては日常生活の中で非常に大きなウェイトを占めていると言えます。野外キャンプなどに行きますと、一日の大半を食べることのために費やしてしまうことがあります。「食べる準備ってこんなに大変だったんだ」と気付かされる機会になります。

或いは、「メシを食っていくためには働かざるを得ない」とか、「ワシはこれでメシを食ってる」とか言いますように、仕事をする目的も〝食べるため〟などと表現する人もいます。まぁ、それほど大きな行為なのでしょう。

一方で、〝断食〟などと言って、食べることを止めることを目的とした活動を行う人もいます。毎日数回食べることのほうが普通ですから、食べない事は根性を必要とします。また、しばらく食べないことによってケトン体の濃度が高まっていきますから、代謝の状態だけでなく精神の状態も変化していきます。そのため、断食は修行の一つとして大昔から行われてきました。言い換えるならば、食を絶つことは簡単ではないことの証であると言えます。

そこで、〝食べる〟という生命活動を、原点から見つめ直していきたいと思います。

生命の歴史を振り返りますと、私たちの最初の祖先だと言えるのは、環境中から二酸化炭素、水素、種々の無機物などを取り込んで、それらを反応させることによって出るエネルギーを使ったり、細胞を構成するための有機物を合成していた、いわゆる〝独立栄養生物〟でした。やがて、光エネルギーを利用できたり、酸素を利用できたりする独立栄養生物も現れてきました。これらは繁殖が容易でしたから、周囲にはそれらの死骸が増えてきたり、それらが作り出してくれた有機物も増えてきました。

そのような状態になると、自分でゼロから有機物を合成しなくても、周囲に在る有機物を利用するという方法を選ぶことが可能になります。そのためには、細胞膜を軟らかい物にし、有機物に向かって移動できるタイプの細胞へと変化することが有利になります。その結果として、私たちの祖先は、アメーバのような単細胞生物へと変化していきました。

単細胞生物ですから、消化管と呼べるような構造物はありません。では、どうやって周囲の有機物を食べたかと言いますと、ちょうど、マクロファージが細菌や死んだ細胞の残骸を食べる(貪食する)場合のように、細胞膜を窪ませて、包み込むように飲み込む方法です。この方法が、いわゆる〝エンドサイトーシス〟です。要するに、これが〝食べる〟ことの原点だということになります。

私たちの体内では、マクロファージの他には、樹状細胞や好中球がエンドサイトーシスによって食事をしています。なお、移動能力を備えるものとしては、上記の他には、がん細胞を挙げることができます。がん細胞は先祖返りなのです。

やがて、多細胞生物へと進化していくわけですが、細胞同士がくっ付いていると、エンドサイトーシスを行い難くなります。そのため、体表のどこか一か所に、多細胞で出来た袋状の窪みを作るようになったと考えられます。そして、その窪みの奥の方に、取り込んだ有機物を分解するような酵素を放出する細胞を備えたり、分解された小分子を取り込む輸送体のような膜タンパク質を備えることになったのだと考えられます。

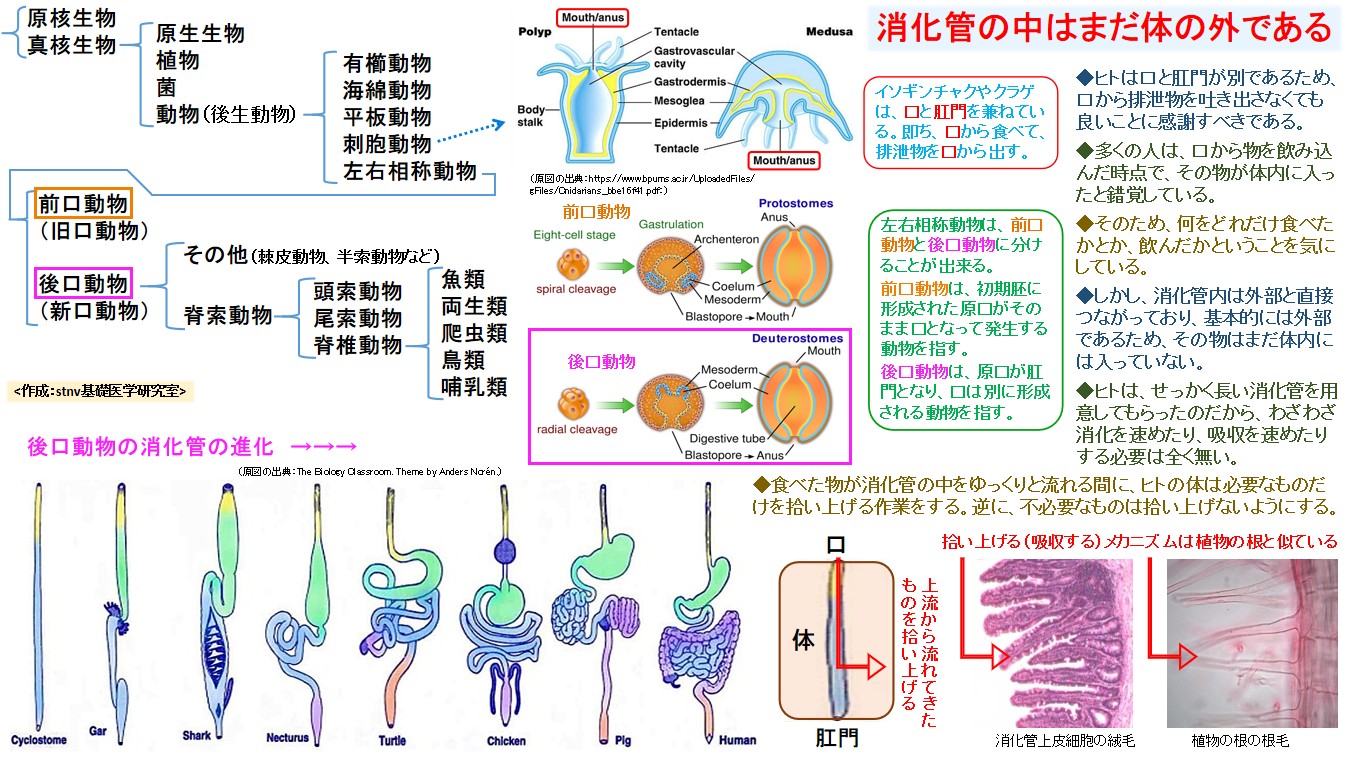

因みに、現代の生物でこの方法を採っているのは、例えばイソギンチャクやクラゲが該当します。彼らは、口から有機物を体内の袋(胃水管腔(いすいかんこう、gastrovascular cavity))に取り込み、消化・分解・吸収を行った後、残骸を再び口から排泄します。即ち、彼らは口と肛門が共通になっているということです。

なお、そのイラストを、掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央上段に引用させていただきました。

その後、同じ穴を口と肛門にしていた動物が進化し、口と肛門が別の穴として存在する新しい動物が誕生しました。これには2種類あり、卵から胚へと発生していく段階において、最初に陥没して空いた穴(原口)がそのまま口になって発生する〝前口動物(ぜんこうどうぶつ)〟と、最初に陥没して空いた穴(原口)が肛門になり、口は別の場所に形成される〝後口動物(こうこうどうぶつ)〟に分けられています。私たちヒトは、後者の後口動物に該当します。

いずれにしても、食べたものが一方通行する消化管が、この段階において初めて誕生したことになります。よかったですね、排泄物を口から出さなくて済むようになって…。

左下の図に、「後口動物の消化管の進化」のイラストがあります。ヒトの消化管は一番右なのですが、元々は一番左のようなものでした。この、一番左のような単純な消化管を持っているのは、円口類(cyclostome、ヤツメウナギ類やヌタウナギ類)です。まさに、体全体がパイプ状になっていると解釈できます。そして、口から食べたものが肛門のほうへ移動していく間に、必要なもののみが吸収され、不必要なものはそのまま排泄されるだけです。

ヒトにまで進化した私たちの消化管は、随分と複雑になりました。そのせいで、私たちの体の構造がパイプ状であることを、つい忘れがちになってしまいます。このことを忘れると、多くのことを誤解しがちになってしまいます。

想像してみてください。あなたの体は肉厚の中空パイプであり、それが地面に立てられているとします。そのパイプの穴の上から、何らかの物を入れてみてください。途中で引っかかるものが無ければ、物は直ぐに地面に落ちてしまいます。本来、消化管というのは、このようなものなんです。そして、パイプの中を貫通する穴は、実は〝外〟なんです。口とか肛門は閉まるようになっているため、これも誤解を促す要因になっていますが、口も肛門も広げておけば、まさしく外部環境と直結しているわけで、どう見ても消化管内は〝外〟なのです。

多くの人は、口から物を飲み込んだ時点で、その物が体内に入ったと錯覚してしまいます。しかし、実際は違います。肉厚の中空パイプの穴の中に物が侵入したというだけであって、その周囲に在る肉厚の肉の内部へは物は入っていません。即ち、口から物を飲み込んでも、それは体内に入ったわけではないということです。

上述のことが原因になって、多くの人は何をどれだけ飲食したかを気にしています。しかし、何も吸収されずに通過すれば、飲食しなかったことと同じです。実際に、飲食したものが吸収されるまでには、膨大な種類の処理が必要となり、個人差や、体調や、時間帯でも大きく変わってきます。

また、特にミネラル類は、吸収率が体のほうで(ホルモンなどによっても)調節されていますので、人為的に高めることは危険な行為になりかねないということです。

或いは、ヒトは非常に長い消化管を用意してもらっていますので、食べてから排泄されるまでに要する時間は、一般的には24~72時間(1~3日)だと言われています。従いまして、わざわざ消化を速めたり、吸収を速めたりなどの小細工などは考えなくて結構だということです。

また、1日に1食だけ食べても、4食食べても、総量が同じであれば、どちらにしても1~3日間は消化管内に留まっているわけですから、たいした影響は無いということです。

もう一つ重要なことは、消化管の上流から流れてきたもののうち、消化管内壁の細胞が健全な状態である限り、必要なものだけをしっかりと吸収する作業をしてくれることです。同時に、不必要なものは吸収しないようにしてくれることです。ところが、消化管内壁が不健全である場合は、その逆のことが起きてしまいます。

言い換えるならば、消化管の中に何を放り込むかについて神経質になるよりも、消化管を健全な状態に保っておくことが重要だということです。(つづく)