各ビタミンについて、ごく基本的なことをまとめておきたいと思うのですが、当然のことながら、他者が書いておられる内容や文章とは一味違ったものになります。読んでいただく人にとって、「ビタミンA」というものに対する理解が、より核心に迫るものになれば幸いです。

ビタミンを大きく二つに分ける場合、「脂溶性ビタミン」と「水溶性ビタミン」に分けるのが一般的です。そしてビタミンAは「脂溶性ビタミン」に属することになります。ではなぜ、脂溶性と水溶性に分けられるのか? 分けることにどのような意味があるのかについては次のようです。

脂溶性である場合、最大とも言える特徴は、字のごとく脂に溶けやすいことです。脂に溶けやすいということは、細胞膜などの脂質の層を通過し易いということです。それは逆に、体液中には殆ど溶け込まないということです。この特徴は、比較的吸収され易く、排泄され難いという性質を持つことになります。

言い換えるならば、口から多量に放り込めば、その殆どが腸管から吸収されてしまうという結果を生んでしまうことです。その上、それを排泄するためには、肝臓にて分子を加工して水溶性に変えるという手間が必要になってきます。だからこそ、過剰症というものが起こり易いビタミンだということになります。

話に出した都合上、ビタミンAの過剰症をごく簡単に羅列しておきますが、軽度であれば下痢などの食中毒様症状で済みますが、重篤であれば吐き気、食欲不振、倦怠感、頭痛、悪寒、関節痛、口唇炎、皮膚乾燥、眼球乾燥、脱毛、肝脾腫大、四肢長管骨の有痛性腫脹、などが言われています。

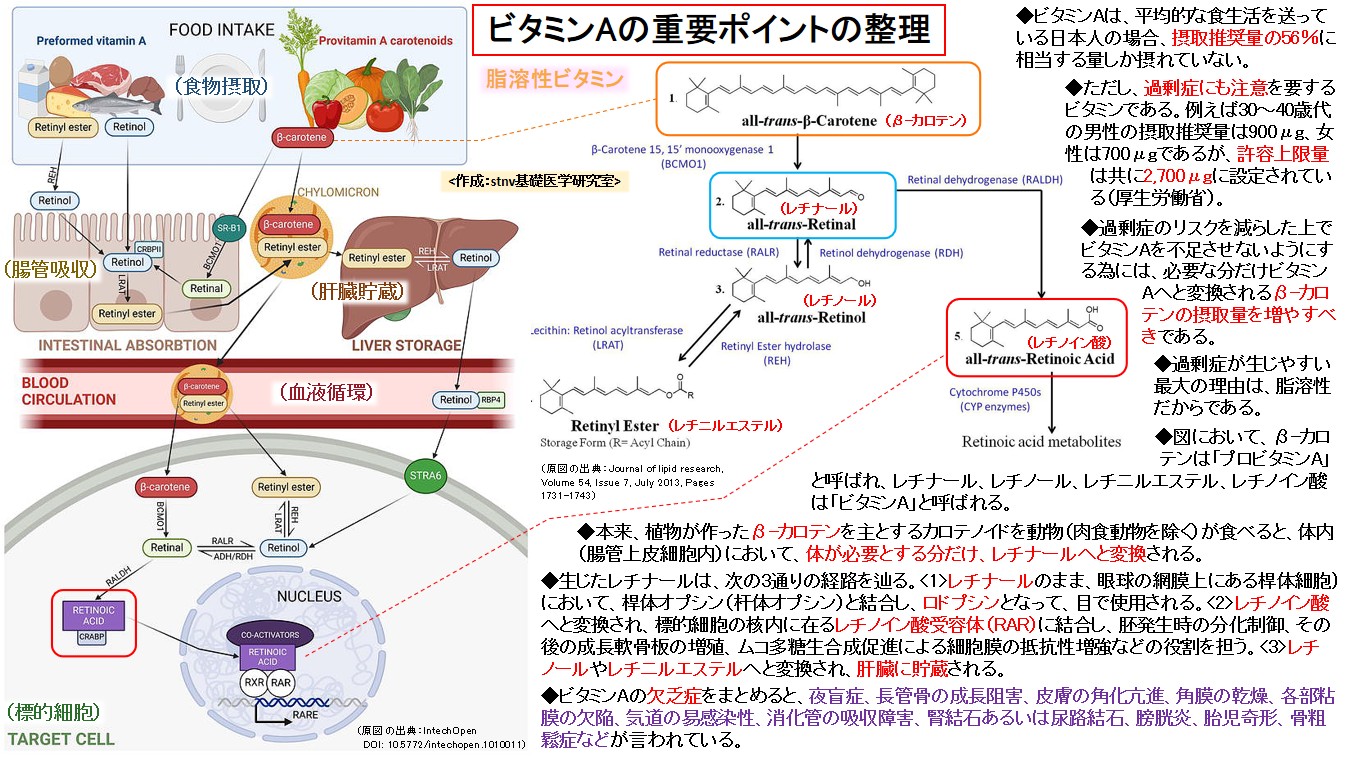

では、厚生労働省による、ビタミンAの推奨量と許容上限量を見ておきますが、例えば30~40歳代の男性の場合、摂取推奨量は900μg、女性の場合は700μgなのですが、許容上限量はどちらも2,700μgに設定されています。なお、他のビタミンをも含めた数値は、先にupしています『足りているビタミンと不足しているビタミンの全貌』を見て頂ければ結構です。他のビタミンに比べて、推奨量と許容上限量の間が非常に狭いことが判ります。

次に、ビタミンAというものの実体を見ておくことにしましょう。掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央付近の上の方に、5種類の物質の構造式と代謝経路を示した図があります。

このうち、最上段のβ-カロテンは〝プロビタミンA〟と呼ばれています。そして、レチナール、レチノール、レチニルエステル、レチノイン酸は〝ビタミンA〟と呼ばれています。即ち、ビタミンAという物質は単一の物質ではなくて、上記の4種類の物質の総称だということになります。

「なんか、ややこしそう…。。」

ごく簡単に整理してみましょう。そもそも、生物進化の途上におきまして、光を感知して外界の様子を捉えるための「目」を持った動物は、光を感知するための物質として〝ロドプシン〟というタンパク質を産生する能力を獲得しました。そして、ロドプシンの分子の内部には、植物が作り出す色素の一つである〝カロテノイド〟を2つに切断して得られる〝レチナール〟を埋め込むことで、光の検出が可能になることを覚えたのです。要するに、目を持った動物は、その当時から植物が作り出すカロテノイドに依存して生きることになったというわけです。

他のビタミンでは、進化の途上において、それまで自分で合成できていた物質を、途中から合成酵素を変異させてしまったため合成できなくなり、外部から取り込まなければならなった…、というパターンが多いのですが、ビタミンAの場合は最初から依存状態だったということになります。

目を持った動物は、目の網膜のロドプシンというタンパク質の一部分にレチナールを用いましたが、この世の生き物は何でも使い回しをします。一つの目的で使っているよりは、沢山の目的に使ったほうが何かと高率が高まります。

そこで、レチナールを酸化させて〝レチノイン酸〟(別名:トレチノイン)という物質に変換し、それを様々に使うことを覚えたのです。具体例としましては、胚発生時の分化制御を行ったり、その後の成長軟骨板の増殖を促したり、ムコ多糖の生合成を促進させることによって細胞膜の抵抗性を増強する、などという役割を持たせることになったのです。

そして、このレチノイン酸こそが、目の網膜以外で働くビタミンAの本体だということになります。

そこで、ビタミンAの欠乏症をまとめると次のようになります。即ち、夜盲症、長管骨の成長阻害、皮膚の角化亢進、角膜の乾燥、各部粘膜の欠陥、気道の易感染性、消化管の吸収障害、腎結石あるいは尿路結石、膀胱炎、胎児奇形、骨粗鬆症などが言われています。

そこで、出来るだけ欠乏症に罹らないように、私たちも含めた動物の体には次のような対策が講じられています。それは、貯蔵用の形態として、非活性になるような構造変換を行って貯蔵することです。具体的には、レチナールを還元することによって〝レチノール〟にしたり、それに更に脂肪酸をくっ付けて〝レチニルエステル〟にしたりして、特に肝臓に蓄積することになりました。

陸上動物に限定して話を進めますが、草を食べる草食動物の場合は、草からカロテノイド(β-カロテンやα-カロテン)を摂取することが出来ますので、そのカロテノイドを2分割してレチナールを得て、それを目の網膜で使うことができます。しかし、肉食動物の場合は植物を食べませんので。カロテノイドを摂取することが出来ません。では、どうするのか…?

心配は要りません。草食動物の体内、特に肝臓内にはビタミンAの貯蔵形態であるレチノールやレチニルエステルが含まれていますので、それを食べれば目的が達成されます。要するに、肉食動物は草を食べてカロテノイドを得なくても、草食動物の体、特に肝臓を食べれば、それに含まれているレチニルエステルやレチノールから、再びレチナールへと戻し、更にレチナールからレチノイン酸を得ることが可能になっているわけです。

因みに、ネコやイヌも植物を多量に食べない動物ですから、カロテノイドからレチナールを得る酵素をほぼ失ってしまいました。そのため、それらのペットフードには必ずビタミンAを配合しておく必要があります。

その点、ヒトは素晴らしいです。草食動物と同じように、カロテノイドを元にしてレチナールやレチノイン酸を得ることが可能だからです。しかも、肉食動物と同じように、肉を食べればそれに含まれている貯蔵型のビタミンAから、レチナールやレチノイン酸を得ることも可能だからです。

ただし、そのお陰で注意しなければならない点が出てきたわけで、それが過剰症です。草食動物は、必要な分だけカロテノイドからレチナールやレチノイン酸へと変換しますので過剰症には罹りませんが、人間は肝臓だけを沢山食べる(レバーを食べる)ような無茶苦茶なことをするわけで、その場合に過剰症が発生する可能性があるわけです。その理由は、肝臓は貯蔵型ビタミンA(レチニルエステルやレチノール)を貯蔵している臓器だからです。そして、これらは脂溶性が高いですから、消化管の上皮細胞の細胞膜から浸透するように入り込んでくるわけであり、また尿中にはすぐには排泄されないですから、肝臓を食べ続ければ間違いなく過剰症が発生することになります。

以上のように、ビタミンAは、日本人が平均的な食事をしている場合の充足率は56%ほどになっていて、多くの人が足りていないという状況です。ただ、この数値はサプリメントの分は含まれていません。

サプリメントとしてマルチビタミン製剤を摂っている人の場合、大抵はβ-カロテンの形で補給するようになっていますので、必要な分だけ腸管上皮細胞にてレチナールへと変換され、余剰分はレチノールやレチニルエステルへと変換されて肝臓に蓄えられていることでしょう。

また、緑黄色野菜は他のビタミン、ミネラル、食物繊維、ファイトケミカルを摂るために多めに食べなければなりませんが、含まれているカロテノイドは必要以上にはレチナールへと変換されませんので安心です。

そして注意すべきは、レバーなどのビタミンA高含有食品を連続的に食べないことです。