紅葉の季節ですが、これは一体何を意味しているのか、ちょっと覗いてみることにしましょう。

日本列島が存在する場所は、四季がはっきりしていて、そこに生息している植物たちも見事に対応していることが伺えます。これも、地軸が23.4度(約4.1万年の周期で変動していて、変動幅は22.1~24.5度)傾いているお陰です。

また、地軸が傾いたのは、過去に火星ほどの大きさの天体が地球に衝突したお陰です。もし、その天体が地球に衝突していなければ、秋の紅葉も見られなかったに違いありません。先ずは、衝突した天体に感謝することにしましょう。

さて、地球上で四季がはっきりしている場所に生息している植物は、夏と冬の気象条件の激動に対して、様々な方法で対応するようになっています。

秋になると、紅葉とか落葉をする樹木もありますし、1年じゅう緑色の葉っぱを付けて過ごす樹木もあります。また、草本植物では、秋までに種を作って冬場には完全に枯死してしまう1年生草本もありますし、冬にも枯れずに越年する草本植物もあります。そのような様々な越冬対策につきましては、詳しく見れば見るほど感心させられます。その中で、今日は、紅葉とか落葉をする植物の、紅葉について見ていくことにします。

秋から冬にかけて一斉に落葉する樹木であっても、赤や黄色などに紅葉しない樹木もありますし、鮮やかな赤色に紅葉する樹木もあります。その中で、人間が時間とカネを使ってでも見に行くことになるのが、カエデをはじめとした赤色に染まる樹木でしょう。いや、どのような植物であっても見ていて奇麗なのですが、やはり赤色に変化するという現象が人の目につきやすいのでしょう。本当は、全ての植物の越冬戦略を見て頂きたいところなのですが…。

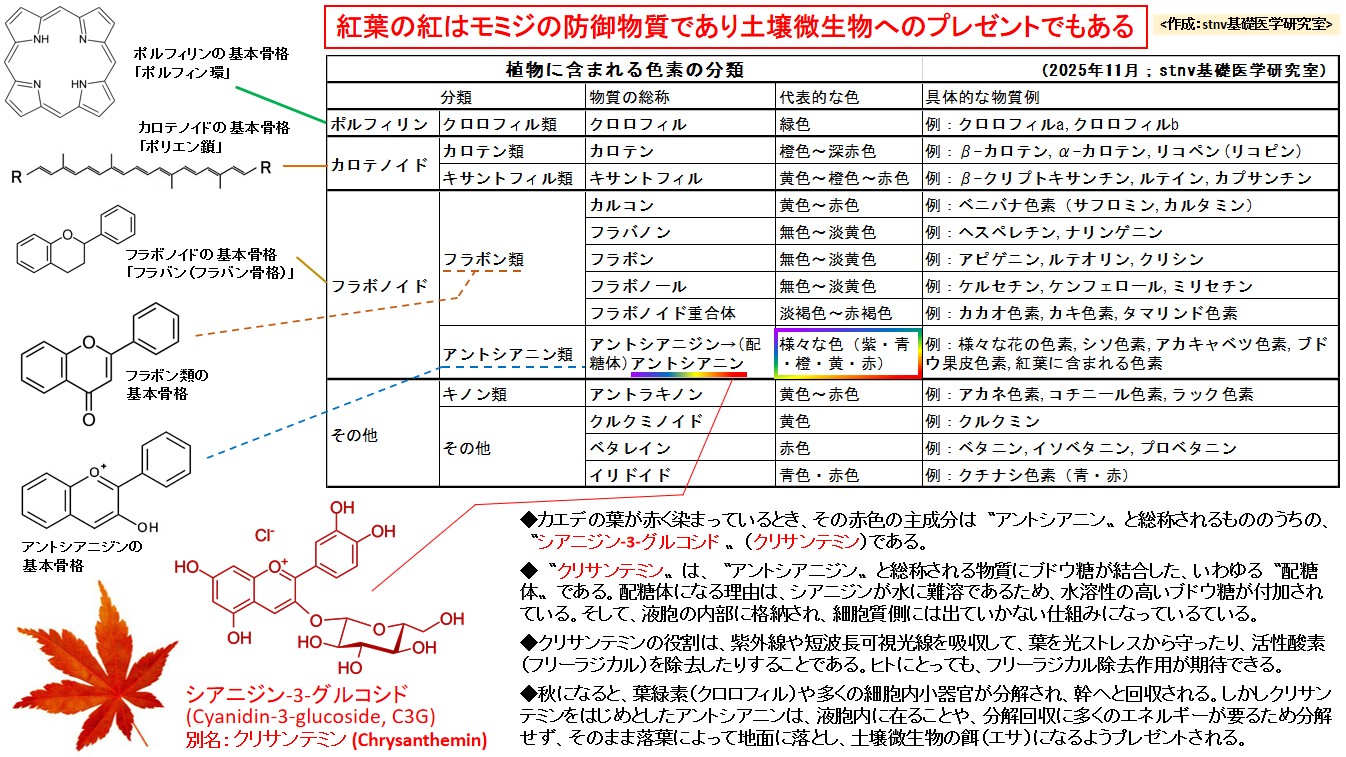

では、秋に赤色に染まる種類のカエデに的を絞って見ていくことにします。添付しました図(高画質PDFはこちら)に「植物に含まれる色素の分類」という表を掲載しました。

なぜこんな邪魔くさそうな表をわざわざ作ったのかと言いますと、天然の色素(殆どが植物性)を把握しやすくするためです。巷では「○○という成分が含まれているから」などという受け売り的な発現や記載がよく見られますが、言葉だけの物質情報は脳内をスッと通り過ぎるだけであって、長期記憶として残り難いからです。物質そのものは肉眼では見えないため、言葉じりから想像できる何らかのイメージを脳内に焼き付けようとするのですが、実態が不明であるため、全体での位置づけや、他の物質との関連付けができませんので、やはり長期記憶には残り難くなります。そこで、最初は少し抵抗があるかも知れませんが、物質の構造を把握するところから始めなければなりません。

この図は、ファイトケミカルの中でも、人間に「色素」と呼ばれる主なものだけをピックアップしたものです。因みに、植物にとっては光の「波長」には意味があるのですが、「色」というのは人間が感じるものであって、植物にとってはあまり意味がありません。ただ、人間社会から見ると、目に見えるのが色ですから、どうしてもそれらに意識が行ってしまいます。従いまして、この表は植物目線ではなく、人間目線です。また、昆虫や他の脊椎動物でも見える波長が異なりますから、あくまで「人間用の表」です。

いわゆる「色素」を大きく分けるならば、4種類に分けておくのが適切だと思われます。それは、表の左端に示しました、ポルフィリン、カロテノイド、フラボノイド、その他、の4つです。

ポルフィリンは、分子の中心部分にMg(マグネシウム)があればクロロフィル(葉緑素)になりますし、Fe(鉄)があれば、血液中の赤血球中のヘモグロビンになります。緑色の野菜を食べると、それがMgの摂取源になったりします。

カロテノイドは非常に細長い分子で、「R」の部分には様々な有機基が結合することになります。そのうち、カロテンとしましては、β-カロテンが有名ですが、トマトなどに多いリコペン(リコピン)なども有名でしょう。また、分子中に酸素原子が含まれていると、それはキサントフィルという種類に分類されます。キサントフィルやルテインは、多くの緑黄色野菜に含まれています。

フラボノイドは、「フラバン」と呼ばれる基本骨格を持ったものが該当します。フラボノイドを2つに分けると、1つは「フラボン類」で、もう1つは「アントシアニン類」になります。巷で「この食べ物にはフラボノイドが多いですから…」などと解説した場合、かなり大雑把な分類名を言っていることになり、なにか専門っぽい響きにはなりますが、殆ど実態を説明できていないことにもなります。

前者のフラボン類に属するのは、当研究室のブログでも度々登場するファイトケミカルであるケルセチン、アピゲニン、ルテオリンなどが属するグループになります。なお、特殊なもの(カルコンやフラボノイド重合体など)を除けば、あまり鮮やかな色は呈しません。フラボンの「フラビ- (flavi)」は黄色を意味するラテン語であり、語尾の「-オン (one)」はケトン基 (C=O)の存在を示していまので、これを覚えておくとよいでしょう。

一方、後者の「アントシアニン類」は、今日のメインテーマとなるグループであり、この後、少しだけ掘り下げて見ていくことにします。両者の違いは、図に示しました「フラボン類の基本骨格」と「アントシアニジンの基本骨格」の違いになります。

残りの「その他」には、比較的に独特な構造をした色素をまとめておきました。当ブログ内でしばしば登場するのはクルクミンであり、これは黄色に見えます。

さて、いよいよアントシアニンですが、上述しましたように、広義にはフラボノイドに属します。そして、その下位の分類としまして「アントシアニン類」に属することになります。

アントシアニンは、実は、「アントシアニジン」(単に「シアニジン」と呼ばれることもある)に、グルコースなどの糖分子が結合した「シアニジン配糖体」のことを指します。殆どの場合、アントシアニンは植物細胞内の液胞中に放り出されるため、水溶性を高めておかなければなりません。糖が付いていない状態のアントシアニジンは水に殆ど不溶ですので、どうしても水溶性の高い糖分子をくっ付けておかなければならないという必然性があったのです。

紅葉するカエデの場合、図中に赤色で示しました「シアニジン-3-グルコシド(Cyanidin-3-glucoside, C3G)」(別名:クリサンテミン (Chrysanthemin))というアントシアニンが、赤色の本体になります。

カエデがなぜクリサンテミンを作って液胞内に貯蔵するようになったのかと言えば、紫外線や短波長可視光線を吸収して、葉を光ストレスから守ったり、活性酸素(フリーラジカル)を除去したりすることに対して有利に働いたからです。私はしばしばそのような表現をしますが、生物進化の何割かは合目的的であり、残りの何割かは偶然の産物が生存に有利に働いたため残存することになった、ということです。要するに、その両者がクリサンテミンの存在理由だと考えられるわけです。

では、秋になるとカエデがなぜ紅葉するのかという話は、多くの人が説明しているとおりでしょう。即ち、四季のはっきりとした環境において、厳しい冬場を乗り切るために、秋になると葉に在った葉緑素(クロロフィル)や様々な細胞内小器官(葉緑体、ミトコンドリア、核、小胞体、などなど)を分解し、その分解物を幹へと回収し、冬場の栄養源として貯蔵および利用する方法を採ります。この方法が、落葉広葉樹が選んだ「越冬戦略」だということになります。そして、液胞に入れておいたクリサンテミンをはじめとしたアントシアニン類をどうするのかということですが、これが細胞質ではなくて液胞内に在ることや、分解および回収するには多くのエネルギーが要ることから、敢えて分解して回収することはしないということです。

「だから、緑色が無くなって赤色だけが残り、葉っぱが赤く見えるようになる…」

そして、そのまま落葉によって地面に落としてしまう、ということです。

「もったいないですねぇ~。。」

一瞬、そのようにも思えますが、これも落葉広葉樹にとっては大きなメリットになります。それは、茶色っぽくなった単なる枯葉よりも、アントシアニンが多く含まれている落葉のほうが、土壌微生物にとって良質な餌(エサ)になるということです。

「確かに、殆どが繊維質の茶色い落ち葉よりも、低分子であるアントシアニジン配糖体が含まれている葉っぱの方が、栄養的に優れている気がします…」

言い換えるならば、紅葉したままの葉っぱを地面の落とすと、地面に居て良質な土を作ってくれる微生物たちへのプレゼントになるということです。それが、ひいては落葉広葉樹が成長しやすい土壌が作られることになって、自分達のためにもなる…、ということです。

地球上の生物は、人間を除けば、皆が思い合って共生生活を送っているということですね。