体に付いた余分な脂肪を落としたい人は、その部分に青色の光(ブルーライト)を当てれば良いです。また、青色LEDなどに比べれば桁違いに多量の青色光を含む太陽光を当てることは、更に高い効果を期待することが出来ます。

そもそも、肥満の人が農業や漁業などで肉体労働をしていたり、戸外でスポーツをしたりしている光景を見ることは少ないです。肥満の人はどちらかと言えば、殆どの時間を家の中やオフィスの中で過ごし、たまに運動をするにしても、普通の照明の屋内トレーニング施設やプールなどで運動する程度でしょう。要するに、肥満の人は大抵、青色の光に当る時間が少ないのです。

では、青色の光に当たると、なぜ太り難くなるのかについて、見ていくことにしましょう。

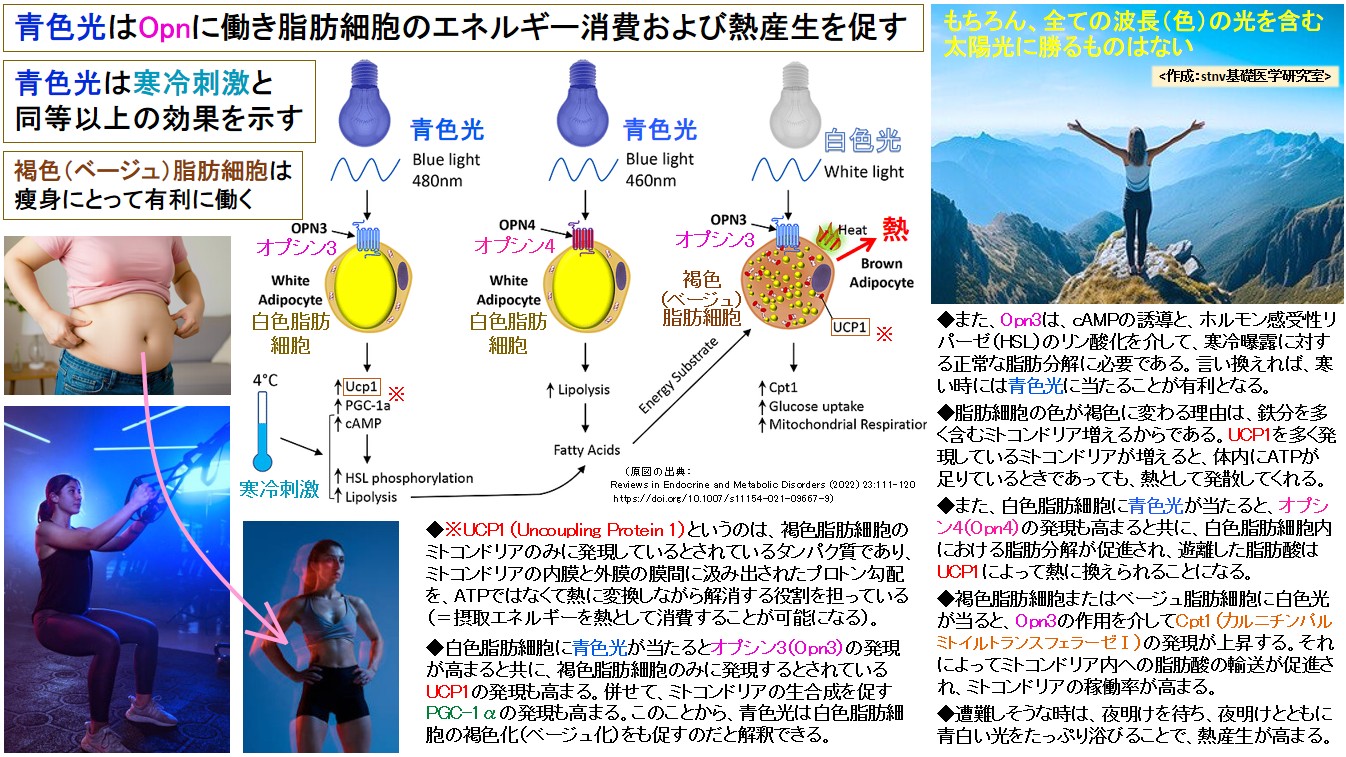

青色光が脂肪細胞の代謝に影響を与える…、ということに関する論文は複数存在するのですが、その中の一つに収載されている図を、掲載しました図(高画質PDFはこちら)の中央やや左寄りに引用させていただきました。スマホをご利用で、文章と図を同時に見られない場合は、図をチラッと見た後に、文章に戻ってきていただければと思います。

因みに、一口に「青色光」と言っても、それに該当する波長には幅があります。そして、青色光を受容するタンパク質であるオプシン類(略;Opn)には、最も吸収率が高くなる波長(吸収極大)というものが存在するわけですが、構成しているアミノ酸のどこかに違いがあると、それによって吸収極大がズレたりします。従いまして、同じオプシン3であったとしても、実験に使った材料が異なっていると、吸収極大が異なる場合が出てきます。また、吸収極大からズレていっても、急に受容しなくなるのではありません。図中には480nmや460nmの文字がありますが、あまり厳密に考える必要は無いと言えます。

さて、ポッコリお腹の主犯である白色脂肪細胞にも、体内の特定の場所に存在している褐色脂肪細胞にも、光受容タンパク質であるオプシン3やオプシン4が備わっています。一つ前にupしました記事『傷の修復の仕上げにはオプシンOpn3が受容する青色光が必要である』では、皮膚に存在するオプシンについて見てみましたが、今回は脂肪細胞に存在するオプシンについてです。

皮膚は体の表面に在りますから、下層であっても充分に光が届くと推測されますが、例えばポッコリと膨らんだお腹の皮下脂肪(白色脂肪細胞で出来た組織)にまで光が届くのか…?という疑問が浮かぶことでしょう。しかし、オプシン類は光子が何個というレベルの極微弱な光も受容することが確認されていますので大丈夫です。

そして、青色光が白色脂肪細胞の膜に存在するオプシン3に当ると、一つには、褐色脂肪細胞だけに発現するとされているUCP1の発現が高まることが確認されたのです。

「え? 褐色脂肪細胞だけに発現しているはずのUCP1が、青色光を当てた白色脂肪細胞に発現した… ということは、青色光によって白色脂肪細胞が褐色脂肪細胞のような性質を持った…?」

そういうことです。正確には、ベージュ脂肪細胞に変化したと言うのが良いのかもしれません。また、それを裏付けるもう一つの変化も起きています。

それは、青色光が白色脂肪細胞に当たると、ミトコンドリアの生合成を促すPGC-1α(ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体γ(ガンマ)共活性化因子1α)というタンパク質の発現が高まることが確認されたのです。

一般的に、PGC-1αの発現が高まる条件は、特に持久性の運動や寒冷の刺激が継続的に加わった時であり、その結果として、ミトコンドリアの生合成(数の増加や機能の向上)、その他にも、筋線維の持久性向上、神経筋接合部遺伝子の活性化、毛細血管の新生、脂肪燃焼の促進、アポトーシスの抑制、活性酸素の解毒、炎症の抑制など、一言で言えば、持久性運動を行いやすい体に変化させるための遺伝子群が発現することになります。

そして、特に寒冷刺激(低温暴露)によって、白色脂肪細胞のベージュ脂肪細胞への変化が起ることが知られています。なお、そのこと記事にしたのが『余ったエネルギーを熱に変換して肥満を解消する』ですので、必要に応じてご覧ください。

話を戻しますが、青色光によって白色脂肪細胞にUCP1が発現することや、PGC-1αの発現量が増すことは、明らかに白色脂肪細胞が褐色化した、即ち、ベージュ脂肪細胞へと変化したのだと捉えることが出来るわけです。もちろん、青色光を当てた瞬間ではなくて、1日に何時間という青色光照射を、何日間か継続した場合です。

「そうだとすると、青い光を浴びることは、運動や寒冷刺激を浴びることと同じような効果が出るということなんですね!!」

そういうことですね。もっと効果を上げようとするのであれば、青い光を浴びながら、涼しい場所で、種々のトレーニングを行うことだ、ということになります。或いは、太陽光に含まれる青い光の強さは、青色のLEDなどに比べれば桁違いに強いですから、太陽光を浴びながら運動するのが、やはり最も効果が高まることになります。

では、褐色化した脂肪細胞(ベージュ脂肪細胞)に発現しているUCP1の概略について見ておくことにしましょう。UCP1は〝Uncoupling Protein 1〟の略で、上述しましたように、本来は褐色脂肪細胞のミトコンドリアのみに発現しているとされているタンパク質です。そして、電子伝達系によってミトコンドリアの内膜と外膜の膜間に汲み出されたプロトンを、ATPではなくて熱に変換しながら、そのプロトンをミトコンドリアの内部へと流し込む役割を担っているものです。

このような動作をしますので、平たく言えば、食事などによる摂取エネルギーを、熱として消費(発散)することが可能になる、ということになります。

因みに、UCP1による熱産生につきましては、『余ったエネルギーを熱に変換して肥満を解消する』に記しておりますので、必要に応じてご覧ください。

更に、白色脂肪細胞に青色光が当たると、次のような変化も起こります。それは、青色光を受容したオプシン3は、cAMP(サイクリックAMP)の誘導と、ホルモン感受性リパーゼ(HSL)のリン酸化を介して、白色脂肪細胞内に貯蔵していた脂肪の分解を促進することです。

また、同じく白色脂肪細胞の細胞膜に存在しているオプシン4に青色光が当たることによっても、貯蔵していた脂肪の分解が促進されることが確認されています。

本来、体が非常に寒い環境下に置かれた場合は熱産生量を増やさなければならないのですが、その時のエネルギー源として、白色脂肪細胞内に蓄えられた貯蔵脂肪を使うのが効率が良いわけです。その場合、貯蔵脂肪の分解を促進するのが上記の仕組みであり、その仕組みを発動させるのが青色光だということです。

例えば、寒い環境下では、夜になると更に寒く感じます。これは、寒冷刺激だけでは体熱産生がフル稼働し難いということです。しかし、夜明けになって窓から青白い光が差し込んでくると、なぜか寒さが和らいだように感じます。これは、窓から侵入してきた青色光が脂肪細胞のオプシン3やオプシン4に受容され、体脂肪分解が促進されてエネルギー源として供給されるようになるからです。

一方で、褐色化した脂肪細胞(ベージュ脂肪細胞)および、元から存在している褐色脂肪細胞では、白色光が当ることによって、オプシン3を介してCpt1(カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼⅠ)の発現が上昇することが確認されています。これによって、ミトコンドリア内への脂肪酸の輸送が促進され、併せてブドウ糖の取り込みも促進され、ミトコンドリアにおけるUCP1の稼働率が高まることになります。すなわち、貯蔵されていた脂肪が熱として、どんどんと消費されていくということです。

白色光と言いますのは、青色光に、他の波長の光も混じったものであり、太陽光がその典型例です。白色光のLEDもありますが、太陽光に比べれば桁違いに弱いものになるはずです。従いまして、太陽光に勝る光は無いと考えておけば結構でしょう。

以上のことを平易な言葉で短くまとめると、青色光は白色脂肪細胞に備わっているオプシン3やオプシン4を介して貯蔵脂肪の分解を促したり白色脂肪細胞の褐色化を促したりします。また、白色光は褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞に備わっているオプシン3を介して脂肪酸やブドウ糖の取り込みを促進し、ミトコンドリアはそれらが持つエネルギーを熱として放散する、ということです。もっと短く言えば、青色光や白色光は太り難い体を作る、ということになります。