どこから話しましょうか…、例えば「放射線暴露→DNA損傷→がん化」という図式は、途中段階がいっぱい抜けていますので、あまり正しくないです。本来、がん細胞は人間よりも賢い超高性能な細胞ですから、少なくとも生命活動のための基本的な機能を担う遺伝子のDNAはしっかりと保存されています。そして、ヒトに進化してからは普通は使わないDNAの部分も使いながら、巧みにその試練を乗り越え、数年後には人間に攻撃された分の倍返しをします。

では、放射線に暴露した細胞や、その近隣の細胞は、実際にはどのような行動を採るのかについて見ていくことにしましょう。

放射線に限らないのですが、細胞が何らかの酷い暴行を受けると、近隣の細胞に次のように知らせます。「今、こんな酷いことをされた。次、君も同じ目に遭うかもしれないので、防御の態勢をとってください」と…。

細胞が防御の態勢をとるとは、一つは、通常の細胞活動を停止または弱めることです。

例えば、蝸牛(カタツムリ)を指でつつくと、身を縮め、もっと強くつつくと殻の中に入ってしまいます。亀も同様であって、甲羅の中に入ってしまいます。昆虫では、死んだふりをするものもいます。ただし、逃げることを得意とする生き物は急いで逃げる方法を採りますが、ヒトの細胞はすぐには逃げられませんので、やはり蝸牛や亀のように活動を停止または弱める方法を採ります。

二つ目は、バクテリアなどの微生物が一般的に採る方法なのですが、遺伝子を意図的に変異させ、その暴行に耐えられる能力を獲得しようとすることです。

遺伝子変異というと、一か八かというイメージがありますが、合目的的に然るべき変異を起こすことが結構ありそうです。私たちの細胞は普段から、太陽風や宇宙線、紫外線、地面からの自然放射線、化学物質、体内で生じる活性酸素などによって、1日に細胞あたり数万~100万箇所ものDNA損傷が起きていると言われています。ただ、その殆どは完璧に近い形で修復されています。しかし、生存を脅かされるほどの放射線に暴露した場合、変異を起こしたい部分のDNA損傷を敢えて修復しない、という方法が採られるわけです。

三つ目は、細胞の分裂や増殖を中断することです。上述しましたようにDNA修復を調節している時ですから、中途半端な段階でDNA複製をして娘細胞を作るわけにはいかないからです。

確認なのですが、放射線を当てた細胞が分裂や増殖を停止するのは当然なのですが、その近隣の細胞までが分裂や増殖を停止するのは、近隣の細胞も遺伝子変異を誘発させるためにDNA修復を調整している段階だからです。

四つ目は、放射線が照射された細胞だけでなく、その近隣の細胞においても積極的な細胞死であるアポトーシスが実行されることがある、ということです。

基本的に、近隣の細胞も遺伝子変異を誘発させようとしているわけですが、その変異が異常細胞を生み出してしまう可能性がある場合、大事に至らないように自滅するようにプログラムされているということです。

以上、放射線に暴露した細胞から近隣の細胞に向けて「今、こんな酷いことをされた。次、君も同じ目に遭うかもしれないので、防御の態勢をとってください」という連絡が入ったことによって、近隣の細胞が採る防御態勢について見てみたわけです。

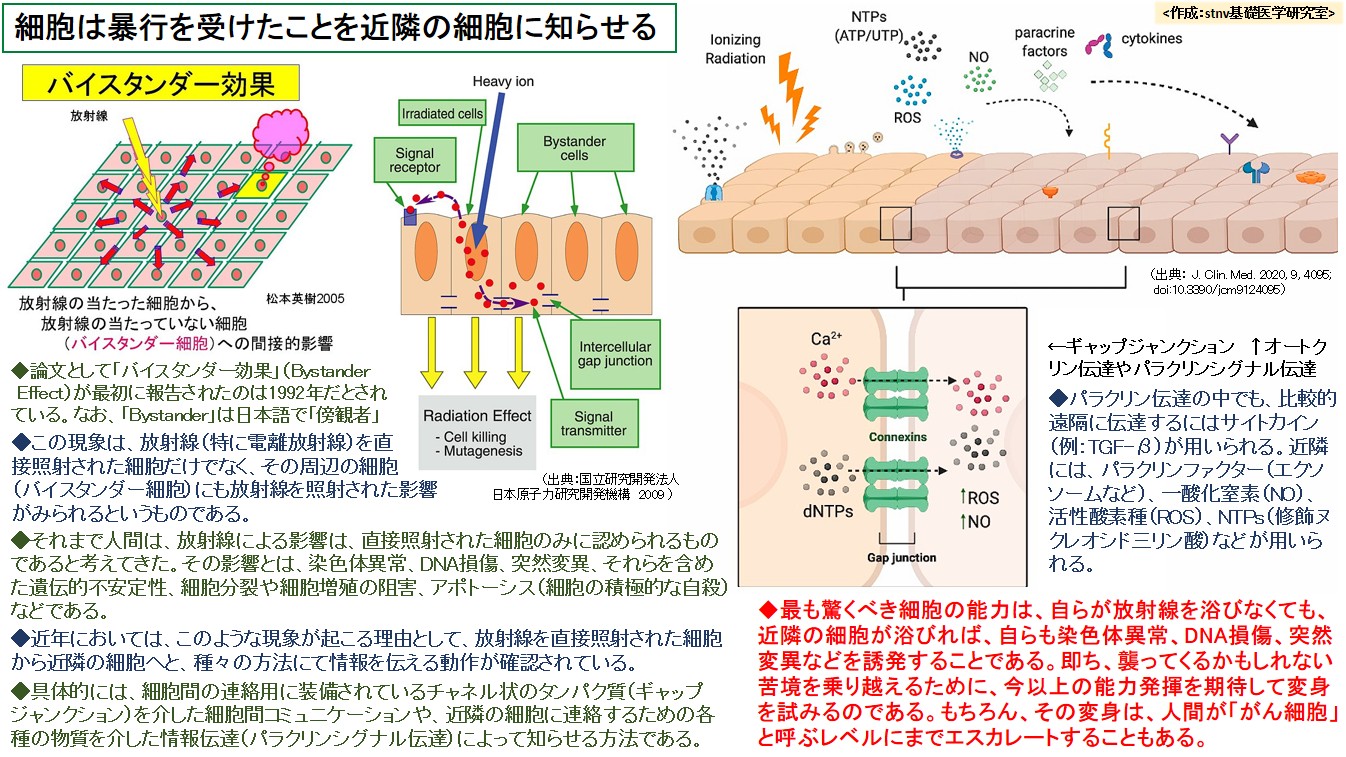

この現象は、「バイスタンダー効果(Bystander Effect)」と呼ばれています。添付しました図(高画質PDFはこちら)に概略を示しておきましたが、後で見て頂ければ結構です。

バイスタンダー効果を短文で表すならば、「放射線(特に電離放射線)を直接照射された細胞だけでなく、その周辺の細胞(バイスタンダー細胞)にも放射線を照射された影響がみられる」という現象です。論文として初めて報告されたのは1992年だとされいて、けっこう昔だということです。なお、「Bystander」は日本語で「傍観者」という意味になります。

では、上述の中で触れなかった幾つかの点について補足していくことにします。先ず、なぜDNAは放射線によって損傷しやすいのか…という点についてですが、これは敢えて損傷しやすく作られているのだということです。言い換えるならば、放射線によって損傷しやすいDNAを持った生物が生き残った、ということです。

併せて、損傷した後に、その損傷を不完全に修復してしまう特徴を持った生物が生き残ったということでもあります。それは即ち、遺伝子変異を意図的に誘発できる生物のことを指すわけであり、そのような生物こそが地球環境の激変に対応できたということになります。

次の点に移りますが、DNA損傷の原因としては放射線を思い浮かべる人が大半だと思われますが、他の原因によって細胞が苦境に立たされた時にもDNA損傷が増えることに要注意です。その場合、体内における活性酸素種の増加も一因ですし、修復能力の低下も一因ですが、細胞レベルでは、苦境を乗り越えるための遺伝子変異を誘発するための意図的なDNA損傷未修復があるわけです。

次の点に移りますが、巷では冒頭に書きましたように「放射線暴露→DNA損傷→がん化」という図式が当然の事のように言われます。例によってAIさんにも聞いてみました。「がん化の原因はDNA損傷か?」と聞くと「はい、がん化の主な原因はDNA損傷の蓄積です」という答えが返ってきました。そして、「…蓄積です」の部分にて〝逃げ〟を作っているわけです。

しかし、都合よく複数の〝がん抑制遺伝子〟のDNAだけが放射線によって損傷していくことは考え難いです。実際には、過酷な条件に曝された細胞が、自らがん化を決断し、〝がん抑制遺伝子〟の発現を抑えたり、DNA損傷を伴っているのであれば修復を意図的に中止したりするわけです。要するに、DNA損傷とがん化は直接結びつくものではないですし、がん細胞を調べると沢山のDNA損傷が確認できるのは、がん細胞が生存に不必要であるDNAの損傷については修復しないからです。

次の点に移ります。「バイスタンダー効果」などと言って、放射線照射の場合の特殊な現象のように言われるのですが、ヒトも含めた多細胞生物は、細胞同士が綿密にコミュニケーションをとっているのであり、だからこそ多細胞生物として全細胞が調子を合わせることが可能になっています。

従いまして、どこかの細胞に放射線を当てれば、その細胞のダメージだけでは終わらないことになります。少なくとも近隣の細胞は防御態勢をとることになりますし、例えば食欲が無くなったり、吐き気がしたり、などという兆候が現れるのは、脳をはじめとした全身レベルでの細胞間コミュニケーションが行われているからでしょう。

手術でも同じです。体のどこかにメスを入れれば、切られた部位の細胞から近隣の細胞、更には全身の細胞に影響が及ぶわけです。

今回は「バイスタンダー効果」を中心に、色々なことを述べましたが、全体を一言で言うならば、細胞の社会は人間が思っている以上に多くの手段を使ってコミュニケーションがとられている社会なのだということです。更に、実際には細胞同士のコミュニケーションだけでなく、神経系であったり、内分泌系であったり、経絡と呼ばれるネットワークが確認されたりしますので、いわゆる〝科学〟や〝西洋医学〟が苦手とする対象なのかもしれません。