重曹とか、炭酸水素イオン、炭酸イオン、二酸化炭素などの話を先にしましたが、それに関連して〝炭酸水〟の効果に関するご質問を戴きましたので、今回はその話にしようと思います。

実際のところ、化学が好きな人は別として、このあたりはややこしいでしょうね。重曹(重炭酸ソーダ)は炭酸水素ナトリウムですし、二酸化炭素は炭酸ガスなどとも呼ばれますし、炭酸ガスを含む飲み物はソーダ水などと呼ばれることもあります。

「ソーダはナトリウムのことだと思ったら、ナトリウムが入っていない炭酸飲料もソーダ??」

うん、そうだ。ただ、ソーダの話は更にややこしいですので、今回はやめておきましょう。

「わかりました。それで、〝炭〟とか〝酸〟の文字が色んな組み合わせで出てきますね。〝炭〟って〝すみ〟でしょう。〝酸〟って〝酸っぱいもの〟でしょう。だったら、炭が酸っぱいガスって何なのですか…?? 考え方を変えて、〝炭〟は〝炭素〟、〝酸〟は〝酸素〟を意味するものだと解釈すると、〝炭酸〟は〝H2CO3〟で、余分に水素が入ってるじゃないですか。。もう、わけわかんない…ヽ(`Д´)ノ」

やはり、別名として○○とも呼ばれる、という例は減らしていきたいところですね。従いまして、CO2を〝炭酸ガス〟ではなく〝二酸化炭素〟と呼べば、2個の酸素原子と1個の炭素原子からなる分子であることがよく解ります。しかしこれを〝炭酸ガス〟と呼ぶと、〝炭酸(H2CO3)のガスということになって、意味が分からなくなります。

ただ、やはり問題が大きいのは、この〝炭酸〟のほうです。炭酸飲料や炭酸水の語源になっているのも、この〝炭酸〟なのですが、これが正式名称になってしまっています。物質としましては、上述のようにH2CO3なのですが、この物質は宇宙空間以外の場所では、化学反応における、ごく一瞬の通過点になる分子の形であって、すぐに炭酸水素イオン(HCO3–)とプロトン(H+)に解離するか、元の二酸化炭素(CO2)と水(H2O)に戻ってしまうかのどちらかです。具体的な反応式は、先にupしています『重曹水を口から放り込むとどんなことになるのか』の図の左端に挙げていますので、必要に応じてご覧ください。

結局、〝炭酸〟という名称を納得しようと思うと、〝二酸化【炭】素〟が水に溶けたときに生じる〝【酸】性物質〟(弱酸性物質)を短縮した語だと捉えておくのが最善だと思います。実際には歴史的な背景があるのですが、そんなことをいちいち覚えておくのはエネルギーが要りますから、覚えなくて結構です。そして、水に溶けると〝炭酸〟を生み出す気体であることから二酸化炭素が〝炭酸ガス〟と呼ばれることがあるのですが、こんな語も使わないほうが良いと思います。化学を嫌う子どもを増やす原因になりそうですから…。

今回のテーマである〝炭酸水〟なのですが、この名称も厄介です。実際のところ、炭酸水には炭酸(H2CO3)は殆ど含まれていません。上述しましたように、水と二酸化炭素が出会った場合に生じるであろう炭酸は、生じたとしてもすぐに炭酸水素イオン(HCO3–)とプロトン(H+)に解離してしまいます。更に、炭酸水素イオンの極一部は炭酸イオン(CO32-)とプロトン(H+)に解離してしまいます。その結果として、水の中にプロトン(H+)が増えますから、弱酸性になるということなのですが…。

結局、殆ど含まれていない〝炭酸(H2CO3)〟を名称に使うのではなく、水以外のほぼ全てが〝二酸化炭素(CO2)〟なのですから、「炭酸水」ではなく「二酸化炭素水溶液」と呼んでほしいと思っています。ところが、「二酸化炭素水溶液」ではなく「炭酸水」というイメージを強く持ってしまっている人が多いですから、それを飲むと歯が溶ける…、などという大げさな情報を信用してしまうのです。もちろん、糖分や他の酸性物質が多く配合されている炭酸飲料はこの限りではありませんが…。

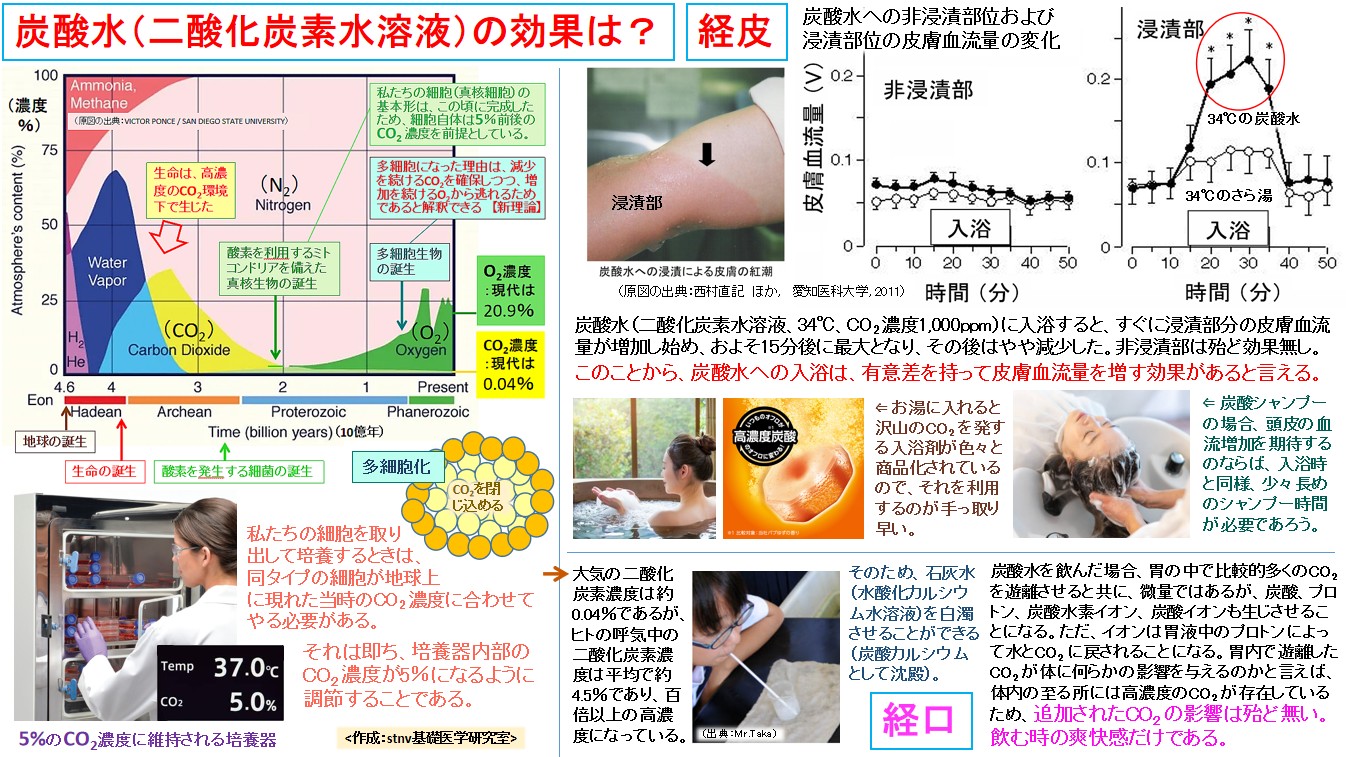

では、二酸化炭素水溶液(炭酸水)の生理的影響について見ていくことにしましょう。先ずは、掲載した図(高画質PDFはこちら)の右上に引用した写真とグラフを見て頂くことにしましょう。

この実験は複数のテーマをもって行われたものですが、二酸化炭素水溶液の影響についてのみ紹介します。実験方法は、34℃まで加温した二酸化炭素水溶液、および真水(さら湯)に入浴してもらい、皮膚血流量の変化を調べるというものです。

その結果、特に二酸化炭素水溶液に浸かっている部位(「浸漬部」)の皮膚血流量が、真水(さら湯)に浸かっている場合に比べて、有意に増加しました。なお、入浴はグラフにおいて15分後からなのですが、皮膚血流量が最も高まったのは、入浴から15分後で、20分後では少し減少しました。なお、浸かっていない部位(「非浸漬部」)では有意な差は認められませんでした。

また、腕の部分の写真が挙げられていますが、浸漬部と非浸漬部の境界が非常に明確に判ります。

以上のことから、二酸化炭素水溶液への入浴は、有意差を持って皮膚血流量を増す効果があると言えそうです。このことは、温泉の「炭酸泉」でも同様の効果が期待できますし、炭酸泉を家庭で楽しむための入浴剤も多種類が商品化されていますので、ご利用になられれば結構だと思います。

また、「炭酸シャンプー」と言われるものが幾つも商品化されていますが、その効果はどうなのかについて考えてみましょう。

最も大きいと考えられる問題は、特に二酸化炭素の効果を期待する場合、上記の入浴時間のような比較的長い時間を充てられるか否かにかかっていると考えらます。ただ、入浴の場合でも5分後には皮膚血流量が相当増加していますので、少し長めのシャンプー時間を設けることで、頭皮の血流量を高めてやることが可能になると考えられます。なお、洗浄効果などの他の効果につきましては、界面活性剤などの働きに比べれば二酸化炭素の泡の影響などは微小ですから、あまり期待しないほうが良いと思います。

因みに、お風呂を炭酸泉(二酸化炭素水溶液)にして頭部を浸漬すれば、何もシャンプー中の二酸化炭素だけに頼る必要は無いわけですから、私ならばそうするかもです。。

一方、炭酸水(二酸化炭素水溶液)を飲んだ場合の効果について見てみましょう。

掲載した図は、先にupしています『細胞にとって二酸化炭素は極めて大切』にて用いた図と同等のものです。これの趣旨は、地球上に私たちの祖先に当たる細胞が誕生した頃、地球上の二酸化炭素濃度が非常に高かった(5%程度)ということです。それは即ち、私たちの細胞は5%程度の高い濃度の二酸化炭素に囲まれて(および、それに見合う濃度で二酸化炭素が溶け込んでいる水に囲まれて)生活できるように最適化されたことを意味しています。

だからこそ、今でも私たちの細胞を取り出して実験室中で培養する場合、培養器内の二酸化炭素濃度を5%になるように調節します。それほど、二酸化炭素は重要だということです。

そして今、ヒトとして地上で生活していますが、大気中の二酸化炭素濃度は約0.04%です。それに対して、私たちの呼気中の二酸化炭素濃度は、平均すると約4.5%です。即ち、大気中の二酸化炭素濃度の百倍以上という高濃度になっているわけです。

そこで、私たちが炭酸水を飲んだ場合、胃の中で比較的多くの二酸化炭素を遊離させると共に、微量ではありますが、炭酸水素イオン、炭酸イオン、プロトンも生じさせることになります。ただ、上記のイオンは胃液中のプロトンによって、再び水と二酸化炭素に戻されることになります。

では、胃の中で遊離した二酸化炭素が体に何らかの影響を与えるのかと言えば、体内の至る所には高濃度の二酸化炭素が存在していますので、胃の中に追加された二酸化炭素の影響は、殆ど無いと考えられるわけです。ただ、二酸化炭素水溶液を飲む時の、しゅわぁ~っとした爽快感だけは貴重かも知れません。多く飲めば、胃が二酸化炭素で膨れますから、その分だけ食べる量が抑えられるかもしれません。

以上のように、二酸化炭素水溶液(即ち「炭酸水」)の生理的効果は、経皮的な投与では皮膚血流量の増加が見られますが、経口的な投与では殆ど影響は無いということになります。もし、体内の二酸化炭素濃度を少し高めたいという希望があるのなら、何も難しくはありません。息を少し止めるだけで目標を達成することが可能になります。