これの1つ前の記事は『遺伝子は持っていることよりもスイッチのON/OFFが問題』というタイトルにて、主に、遺伝子を持っていることと、それが発現することの違いについて見てみました。そして今回の記事の内容は、スイッチのOFFの状態の中でも、長期間にわたってOFFの状態が続く例について見ていくことにします。それは即ち、遺伝子の「封印」という表現がぴったりの現象になります。

特に意識を傾けるべきことは、封印されてしまうと、いざというときに使えなくなってしまうことです。「若い頃はあのようなことも出来たし、このようなことをしても直ぐに回復した。しかし今となっては、そのようなことは出来なくなてしまった…」という場合、該当する種々の遺伝子が封印されてしまった可能性があるのです。

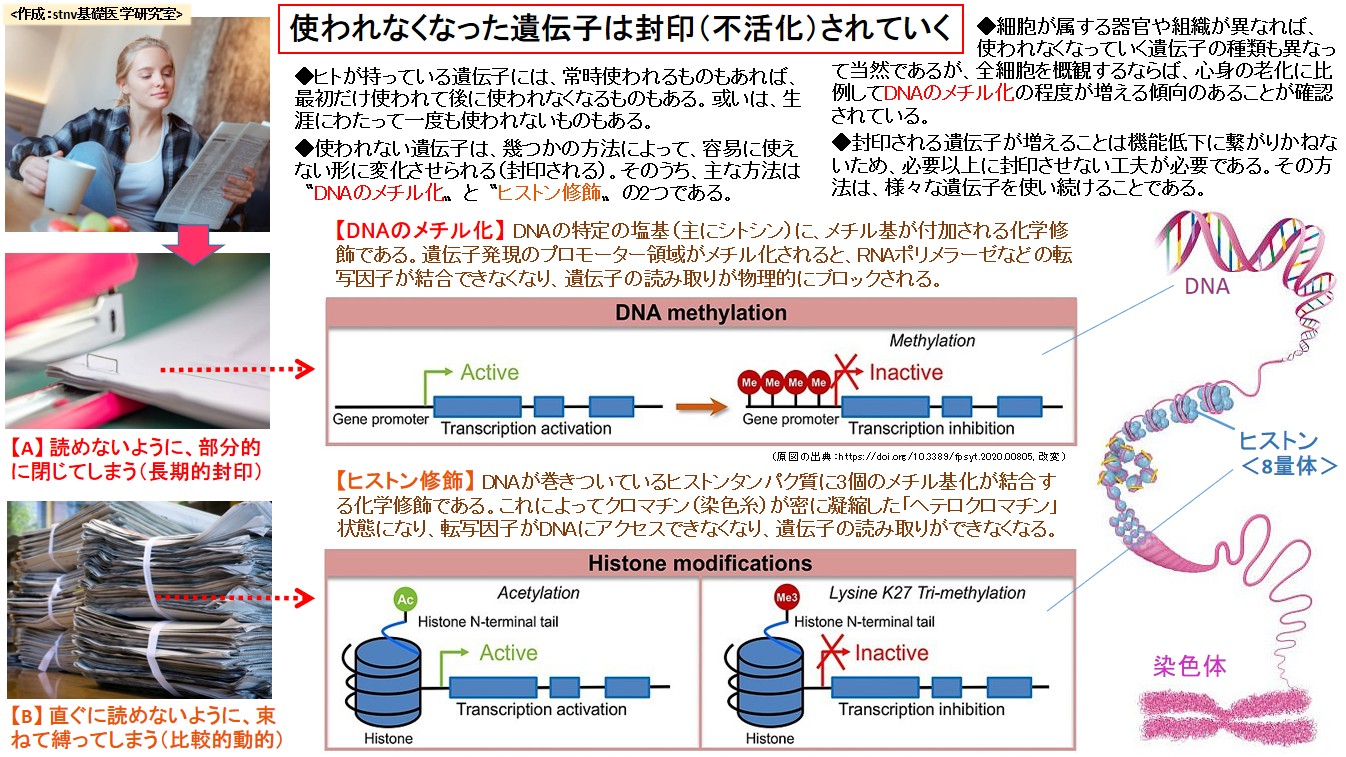

まず、人間の日常生活の場面で、よく似た例を挙げてみることにします。添付しました図(高画質PDFはこちら)の左端の上から順に見ていきますが、一番上の写真は、人が書類を読んで情報を得ようとしている様子です。

その下の写真は、書類の中が見えないように複数のページを閉じてしまおうとしている写真です。このようにしてしまう理由は幾つか考えられるでしょうが、例えば、読んではいけないものが書かれている場合や、非常に古くて役に立たない情報が書かれている場合や、既に読んでしまったため2度目を読まないようにする場合などがあるでしょう。

一番下の写真は、複数の書類を束ねて紐で縛っている写真です。このようにしてしまう理由は、幾つかの類似した内容の書類をまとめて、それらをすぐには読めない状態にしようとする方法です。ただ、必要があれば、紐をほどくだけで、まとまった書類を連続的に読むことも可能になります。

さて、上記のような例を出した理由を述べていくことになるわけですが、それは細胞たちも同様のことを行っているからです。

細胞が読むのは書類ではなくて〝遺伝子(DNAの塩基配列)〟なのですが、読む必要が無くなった場合には、容易に読めない状態にしてしまうのです。それは遺伝子のスイッチをOFFにすることでもあるのですが、そのOFFの状態が比較的長期間にわたる場合に〝封印〟と呼ぶのがぴったりの修飾をしてしまうのです。

1つ目の、中身が見えないように複数ページを閉じてしまう方法に該当するのが〝DNAのメチル化〟という方法です。添付しました図の中央付近にイメージ図を引用させていただきましたが、遺伝子が読まれる直前の部分(プロモーター領域の部分)にメチル基を結合させることによって、DNA配列を読み出してmRNAへと翻訳する役割を担うRNAポリメラーゼなどの転写因子が結合できなくなります。即ち、遺伝子の読み取りが物理的にブロックされることになります。

2つ目の、複数の書類を束ねて紐で縛ってしまう方法に該当するのが〝ヒストン修飾 〟という方法です。これは、DNAが巻きついているヒストンというタンパク質に、3個のメチル基化を結合させるという方法になります。これによってクロマチン(染色糸)が密に凝縮した「ヘテロクロマチン」と呼ばれる状態になり、転写因子がDNAにアクセスできなくなって、遺伝子の読み取りができなくなります。

なお、このヒストン修飾は、DNAのメチル化に比べると、比較的短期間における封印(不活化)であると言えます。従いまして、やはり問題となり易いのが、DNAのメチル化だということになります。

冒頭で少し触れましたように、封印されてしまった場合に困ることは、いざというときに使えなくなってしまうことです。「若い頃はあのようなことも出来たし、このようなことをしても直ぐに回復した。しかし今となっては、そのようなことは出来なくなてしまった…」という場合、実際には必要であった遺伝子が封印されてしまった可能性があるということです。では、どのような場合に封印されてしまうのかと言えば、しばらく使わなかった時です。「しばらく」がどの程度なのかと言えば、それは遺伝子の種類にもよるでしょうが、数か月~1年程度が目安だと言ってもよいでしょう。

『遺伝子は持っていることよりもスイッチのON/OFFが問題』の記事で、340日間にわたる宇宙ステーション滞在の後に地上に帰還したスコット・ケリー氏の遺伝子の中で、約7%に相当する遺伝子の発現が元に戻らなかったことを紹介しました。これは、封印されてしまったと捉えてもよい変化だと考えられます。もちろん、宇宙ステーション滞在によって、あかたも別人のように遺伝子発現が変化したことも事実なのですが、地上で得られていた1Gの重力が得られなくなったことなどによって、使われなくなった遺伝子が封印されてしまったことが考えられるわけです。

また、老化との関連では次のような事実が明らかになっています。細胞が属する器官や組織が異なれば、使われなくなっていく遺伝子の種類も異なって当然なのですが、全身の全細胞を概観するならば、心身の老化に比例してDNAのメチル化の程度が増える傾向のあることが確認されています。そして、封印される遺伝子の種類が増えていくことは、その遺伝子が担当している機能が低下していくことに繋がるわけです。

では、遺伝子を封印させずに生涯を送る方法は無いのかと問われれば、その答えは一つです。それは、その遺伝子を使い続けることです。

このようなものは、医薬品で何とかなるものではありません。細胞が状況判断し、使われなくなればその遺伝子を封印しますが、使われ続けている遺伝子を封印することはありません。具体的には、使われている遺伝子のDNAがメチル化されることはありませんし、使われている遺伝子のDNAを巻いているヒストンがメチル化されることもありません。

年齢を重ねていくと、活動が大人しくなっていく傾向が見られます。その分だけ、使われなくなる遺伝子が増えていくわけです。そして、メチル化されてしまうDNA領域も増えることになります。それを防ごうとするのであれば、活発に色々な活動や体験をして、様々な遺伝子を使い続けることです。