〝水素〟が効くという話を、どこかで見たり聞いたりされた方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。また、「水素水」が何種類も市販されていますので、飲まれている方がいらっしゃるかもしれません。或いは、スポーツジムで勧められたり、医療機関にて治療として水素投与をされた方もいらっしゃるかも知れません。一方で、そのようなものが効くはずがないと思う人もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、水素に注目してみたいと思います。

「水素」と呼んだ場合、それは一般的に〝気体の水素〟のことを指します。例えば「酸素」であれば、一般的には〝気体の酸素〟のことを指すのと同じことです。表記としましては、水素原子が2個結合したものであり、分子式としましては〝H2〟となります。

日常生活におきましては、普通は水素に触れる機会などは殆どありませんから、「水素って何?」って思う人もいるかも知れません。小学校の理科の実験で、塩酸に金属片を漬けると水素が発生するという実験をやっているはずなのですが、興味の無いことは全く覚えていない、というケースもあります。或いは、中学生になれば水を電気分解して酸素と水素を得る実験をやっているはずなのですが、これも覚えていないケースがあります。一方で、水素エネルギーの利用などに関係したお仕事をされている方であれば、水素の特性についてはかなり詳しいと思われます。

このように、水素の理解度に大きな差が出るのは、やはり日常的に触れることが滅多に無いからであろうと思われます。また、たとえ水素が発生しても、比重が軽いですから、あっという間に天に向かって上って行ってしまうことも、日常的に触れることが無い理由になるでしょう。他には、色も無い、匂いも無い、ということですから、捉えどころの無いものを理解することに難しさがある、ということでしょう。更には、消防法上では「可燃性・引火性ガス」に分類されていて、爆発の危険性もありますから、あまり身近に置きたくないという心理も働くことになります。

ところが実際には、水素は非常に身近なところにある気体なのです。私たちの大腸内では、腸内細菌が水素を作り出していて、多い人では1日に10~12L(リットル)だとされています。これを全て集めて体外に取り出すと、消防法に引っ掛かりそうなほどの量になります。因みに、実験用として購入できる水素ボンベには5Lほどの水素が圧縮されて充填されているようですが、大腸内ではその2倍ほどの量が産生されていることになります。

一方、少ない人であれば1日に150mL(ミリリットル)程度の水素が大腸内で作られるとされています。この量は、健康を維持するためには少な過ぎる…、ということになるのですが、詳細は後述します。

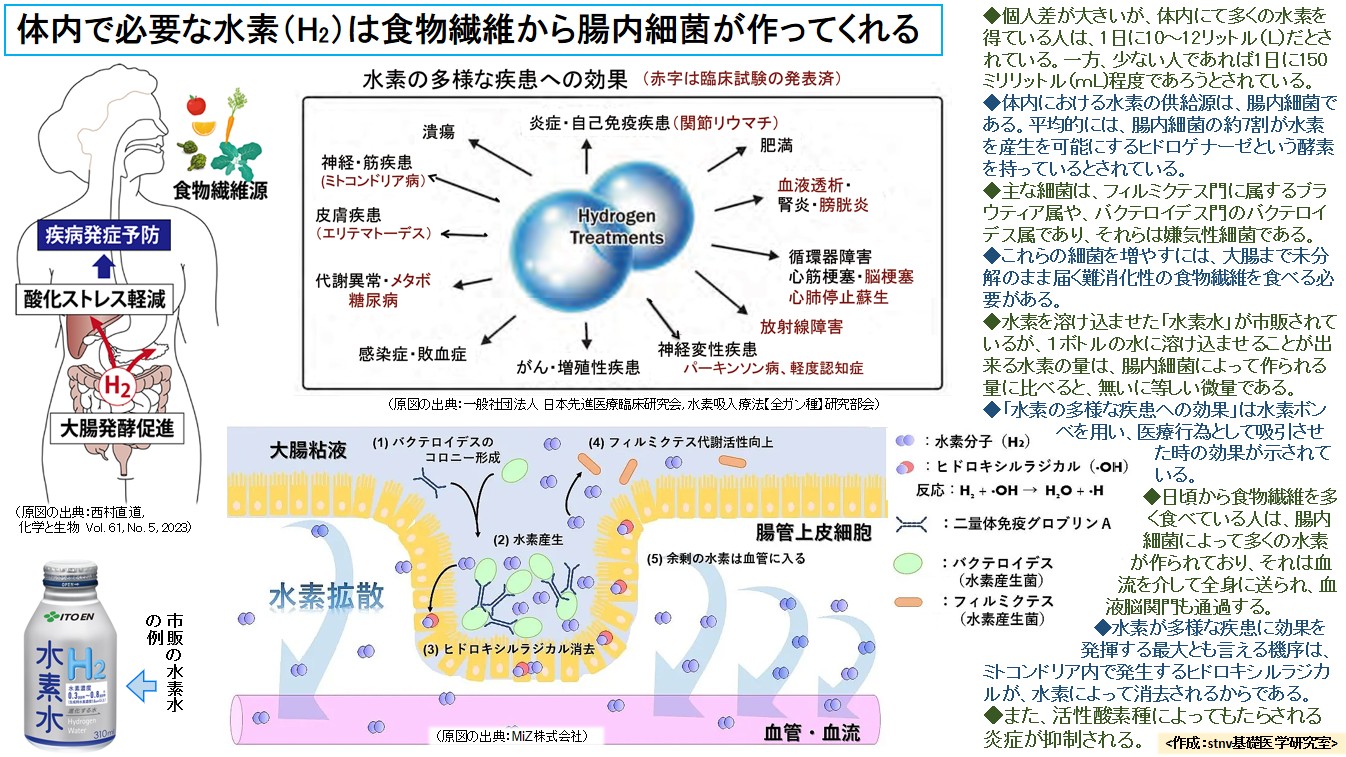

では、体内で生じた水素は、何かの役に立っているのでしょうか…。それとも、何の役にも立っていないのでしょうか…。掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左端の図には、大腸内で産生された水素(H2)が「酸化ストレス軽減 → 疾病発生予防」として働く旨が描かれています。そして、その条件として〝食物繊維源〟の摂取が必要であることが描かれています。これらのことについて、もう少し詳しく見てみましょう。

掲載しました図の中央上段に「水素の多様な疾患への効果」と題した図があります。これは、医療行為として患者さんに然るべき方法にて水素を投与したときに、効果が得られる疾患が示されたものです。なお、赤色の文字で書かれているのは臨床試験結果として発表済みのものです。その内容は図から読み取ってもらえば良いのですが、赤文字になっているものだけ次に羅列しておきます。

それは、関節リウマチ、血液透析・膀胱炎、脳梗塞、心肺停止蘇生、放射線障害、パーキンソン病、軽度認知症、メタボ、糖尿病、エリテマトーデス、ミトコンドリア病、です。なお、その他の黒文字のものは、有効性が発揮されそうなものです。

なお、これらの場合の水素の投与方法ですが、水素ボンベからの吸入が最も一般的で、その他には点滴液に水素を含ませたものや、高濃度の水素水を経口投与した例もあるようです。

では、水素がどのようにして大腸内で産生されるかについてですが、掲載した図の下段の図を見て頂ければと思います(スマホの方は後からでも結構です)。水素を作り出している腸内細菌として、この図にはバクテロイデス門のなかのバクテロイデス属の細菌と、フィルミクテス門(に属するブラウティア属)の細菌が描かれています。

他にも色々な細菌の報告があるのですが、基本的には水素を産生するための酵素である〝ヒドロゲナーゼ〟の遺伝子を持っている細菌種の全てが該当します。他の文献によりますと、腸内細菌の約7割がヒドロゲナーゼの遺伝子を持っており、水素産生が可能であるとされています。

因みに、細菌の性質や能力は、該当する遺伝子を他の種類の細菌から譲り受けることがありますので、水素を産生できる細菌を従来の分類名で把握することは、少々意味が薄いということになります。

それよりも大切なことは、水素産生の元になる栄養源なのですが、人間が口から放り込む段階では〝難消化性の食物繊維〟だということになります。もし、ショ糖や易消化性のデンプンなどを食べた場合にそれが大腸にまで到達するのであれば、それも水素発生のための栄養源になるのですが、残念ながらそれらは大腸に届くまでに消化・吸収されてしまいますから、それでは水素を発生させることが出来なくなるわけです。

下段の図には、更に次のようなことが描かれています。バクテロイデスが産生した水素によって、強烈な活性酸素種であるヒドロキシラジカルが消去されること。同じく水素産生菌であるフィルミクテスによる水素産生が促されること。余剰の水素は血管に入って血流に乗り、全身に行き渡ることです。

様々な疾患の根本原因になっているのが、特にミトコンドリアから放出される活性酸素種ですので、それが水素によって消去されれば、根本原因が絶たれることになります。また、活性酸素種は炎症反応を誘導するように働きますので、活性酸素種を消去することによって炎症も抑制されることになります。

ところで、冒頭に少し触れました市販の「水素水」はどうなのでしょうか…。実施のところ、ボトルの大きさが300~500mL程度で、その中の水に溶け込める水素の量は、何ppm(百万分の幾つ)というレベルですから、腸内細菌が作ってくれる水素の量に比べると無いに等しい量となります。この含有量の少なさが「水素水って効果あるの?」と言われる最大の原因ではないかと思われます。

以上の結果、次のように言うことができます。日頃から難消化性の食物繊維を食べていない人は、大腸にまで水素産生菌の餌が流れて来ないわけですので、産生される水素の量も非常に少なくなります。その場合、水素によるミトコンドリア内のヒドロキシルラジカルの消去が不完全になり、様々な疾患の引き金を引いてしまうことになります。

従いまして、病気に罹らずいつまでも健康を維持していくためには、水素の元となる難消化性食物繊維をしっかりと摂るように心掛けることが必要です。なお、難消化性食物繊維は、同じく大腸に生息する酪酸産生菌や乳酸産生菌などの餌としても重要です。