先にupしました記事『細胞は暴行を受けたことを近隣の細胞に知らせる』におきまして、細胞同士が綿密にコミュニケーションをとっていることを紹介しました。なお、その例は、放射線照射による場合の話しであって、細胞同士が連絡をとり合う必要性がある場合の、ごく一部だということになります。そこで、人体の全ての細胞を概観した場合、一体どれほどの種類の細胞間コミュニケーションの手段(種類)があるのか、大雑把ではありますが全貌を見ておきたいと思い、今回の記事にすることにしました。

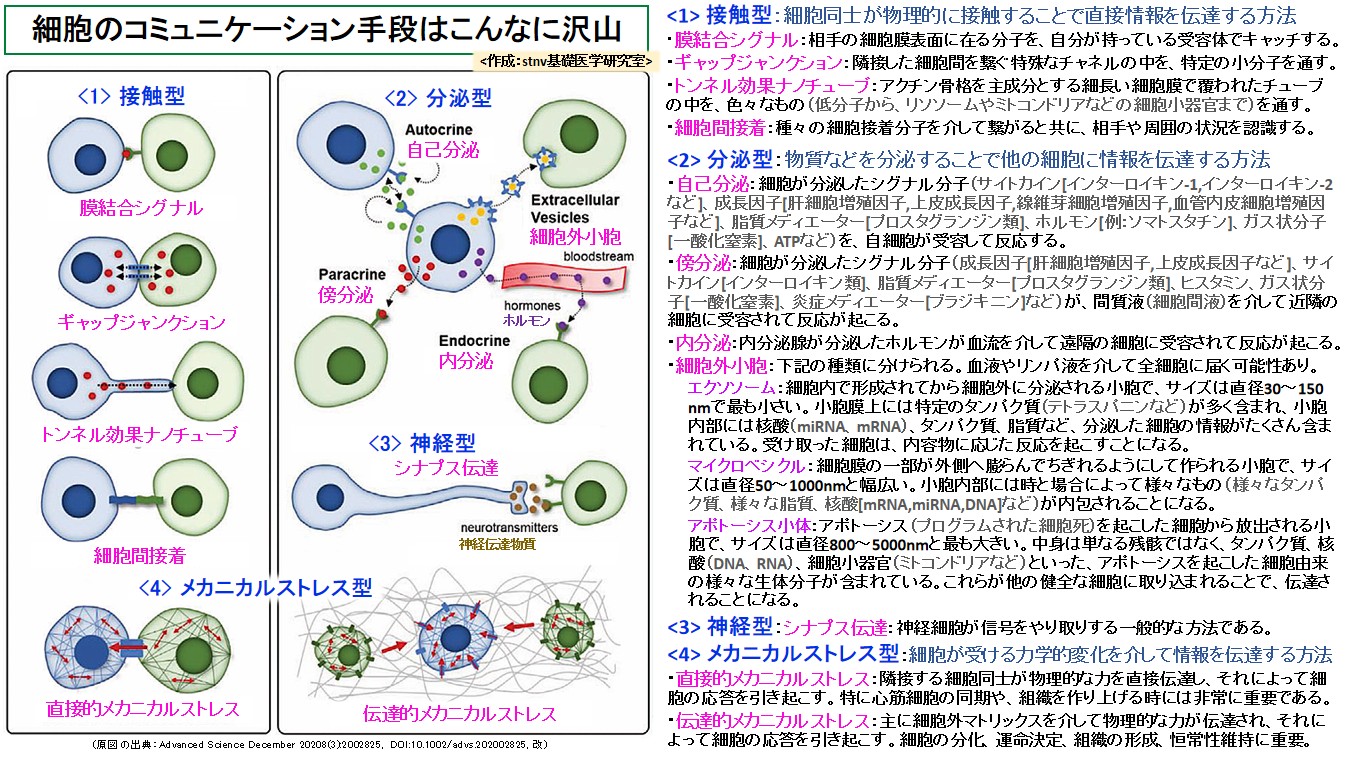

添付しました図(高画質PDFはこちら)の左側には、細胞間コミュニケーションの全貌が描かれている図を引用させていただきました。また、その右側には、それぞれに対する必要最小限の解説を記入しておきました。

このようなものは、このような分野の研究者が頭の中を整理する目的で使ってもらえばよいのですが、このような分野の方でないのであれば、「ずいぶんと沢山あるのですねぇ」ということだけ確認していただければ結構だと思います。そうすることによって、自分の体で起きている事の理解が進むようになると思われます。また、細胞同士でこんなに綿密なコミュニケーションが行われているのであれば、人間が介入する余地など殆ど無さそうだ…、などと悟っていただくのも良いのではないかと思います。

私たちのご先祖様は、元は単細胞生物でした。単細胞であっても、仲間たちと情報を共有することが出来れば、生存を有利にすることができるでしょう。

しかし、多細胞になった時には、互いに連絡をとり合わなければ生きることさえ出来なくなる…ということになります。例えば、100~1,000個程度の細胞が集まった極小さな多細胞生物を想定してみましょう。先ず、卵のような1個の細胞から、どんどんと細胞を増やしていく段階を考えてみましょう。ある程度の数にまで細胞が増えると、どの細胞が体の外側に行くのか、どの細胞が体の内側に行くのかを決めなければなりません。次には、配置がおおよそ決まったならば、その配置を担当する細胞の仲間を増やさなければなりません。例えば、体の最外層に位置することになった細胞は、外敵が内部に潜り込まないようにガードの役割を担わなければなりません。そのためには、最外層を担当する他の細胞たちと、最外層に隙間が出来ないように細胞の数や形や接着強度などを互いに調整し合わなければならないでしょう。

或いは、多細胞体の内部に位置し、取り込んだ有機物を消化・吸収する役割を担当することになった細胞は、同じ役割を任されることになる細胞の数を増やし、消化器の構造を作り上げたり、更に細かな役割分担を調整し合う必要に迫られるでしょう。

このようなことは人間社会でも同じであって、複数の人が寄り集まって会社などの組織を作る場合、かなり綿密に、場合によっては頻繁に連絡を取り合うことが必要になるのと同じことだと言えます。

ところで、なぜこれほどまでに多種類のコミュニケーション手段が存在しているのかと言えば、それは次のようです。

生命誕生からおよそ40億年もの時間が経ち、私たちのご先祖様は、様々な形の生物を経てきたと考えられます。そして、その時々で獲得した新しいコミュニケーション手段が廃止されずに、新しいコミュニケーション手段が次々と加わり、全体としてどんどん増えていったのだと考えられます。

では、ややこしくならないように、できるだけ簡略化して、細胞のコミュニケーション手段の全貌を文字にしておきます。

先ず、大きく4種類に分類することにします。それは即ち、<1> 接触型、<2> 分泌型、<3> 神経型、<4> メカニカルストレス型、の4つです。

次に、上記4種類の概略を紹介します。

<1> 接触型は、細胞同士が物理的に接触することで、直接に情報を伝達する方法であり、更に4つに分類することが出来ます。

1つ目は〝膜結合シグナル〟で、これは相手の細胞が膜表面に差し出した分子を、自分が持っている受容体で探し当てて結合することにより、然るべき反応を起こす方法です。

2つ目は〝ギャップジャンクション〟で、隣接した細胞同士を繋ぐ特殊なチャネルの中を、特定のイオンや様々な小分子を通すことによって、情報を伝える方法です。

3つ目は〝トンネル効果ナノチューブ〟で、アクチン骨格を主成分とする細長い細胞膜で覆われたチューブの中を、色々なもの(低分子から、リソソームやミトコンドリアなどの細胞小器官まで)を通すことによって、連絡する方法です。

4つ目は〝細胞間接着〟で、種々の細胞接着分子を介して繋がると共に、相手や周囲の状況を認識するという連絡手段です。

<2> 分泌型は、物質などを分泌することで他の細胞に情報を伝達する方法であり、更に4つに分類することが出来ます。

1つ目は〝自己分泌〟で、細胞が分泌したシグナル分子(各種のサイトカイン、各種の成長因子、脂質メディエーター、ある種のホルモン、一酸化窒素、ATPなどを、自細胞(または近隣の同種の細胞)が受容して反応するものです。

2つ目は〝傍分泌〟で、細胞が分泌したシグナル分子(各種の成長因子、各種のサイトカイン、脂質メディエーター、ヒスタミン、一酸化窒素、ブラジキニンなど)が、間質液(細胞間液)を介して近隣の細胞に受容され、それによって目的とする反応が起こるものです。

3つ目は〝内分泌〟で、内分泌腺の細胞が分泌したホルモンが、血流を介して遠隔の細胞に受容され、目的とする反応が起こるものです。これが、誰もが知っているであろう、いわゆるホルモンの働きになります。

4つめは〝細胞外小胞〟で、これは血液やリンパ液を介して全身の細胞に届く可能性があるコミュニケーション手段だということになります。そして、更に次の3種類に分けることができます。

①エクソソーム:細胞内で形成されてから細胞外に分泌される小胞で、サイズは直径30~150 nmで最も小さいものです。小胞膜上には特定のタンパク質(テトラスパニンなど)が多く含まれ、小胞内部には核酸(miRNA、mRNA)、タンパク質、脂質など、分泌した細胞の情報がたくさん含まれています。これを受け取った細胞は、内容物に応じた反応を起こすことになります。

②マイクロベシクル:細胞膜の一部が外側へ膨らんでちぎれるようにして作られる小胞で、サイズは直径50~1000nmと幅広いです。小胞内には時と場合によって様々なもの(核酸[mRNA,miRNA,DNA]、様々なタンパク質、様々な脂質)が内包されることになります。

③アポトーシス小体:アポトーシス(プログラムされた細胞死)を起こした細胞から放出される小胞で、サイズは直径800~5000nmと最も大きいものです。中身は単なる残骸ではなく、タンパク質、核酸(DNA、RNA)、細胞小器官(ミトコンドリアなど)といった、アポトーシスを起こした細胞由来の様々な生体分子が含まれています。これらが他の健全な細胞に取り込まれることで、アポトーシスによって失いたくないものが別の細胞に伝達されることになります。

<3> 神経型は、一般的なニューロンが行う〝シナプス伝達〟のことですので、解説は割愛します。

<4>メカニカルストレス型は、細胞が受ける力学的変化を介して情報を伝達する方法で、次の2つに分けることが出来ます。

1つ目は〝直接的メカニカルストレス〟で、隣接する細胞同士が物理的な力を直接伝達し、それによって細胞の応答を引き起こすものです。特に心筋細胞の同期や、組織を作り上げる時には非常に重要なものです。

2つ目は〝伝達的メカニカルストレス〟で、主に細胞外マトリックスを介して物理的な力が伝達され、それによって細胞の応答を引き起こすものです。細胞の分化、運命決定、組織の形成、恒常性維持に重要なものです。

以上、「細胞間コミュニケーション」の全貌を大雑把に紹介しましたが、比較的細かくなったのは〝細胞外小胞〟の項目です。そして、その理由は次のようです。

特にエクソソームやマイクロベシクルは、殆どの細胞が使えるコミュニケーション手段ですし、内部に遺伝子発現を精密に制御することができるmiRNA(マイクロRNA)や、遺伝情報を乗せたmRNA(メッセンジャーRNA)を内包することができますので、遠隔の細胞の遺伝子発現調節や、遠隔の細胞によるタンパク質合成を可能にします。

このことは、何らかの病気の治療をするために下手な人為的介入を行った場合、細胞たちは「一体なんてことをしやがる。そんなことをするのなら、こっちはこのように対応するぞ」と、それを正しに掛かる可能性があるわけです。

従いまして、体の調子が良くないときは、何よりもまず細胞たちの声を聞くことを最優先しなければなりません。或いはまた、不自然な人工的mRNAワクチンなどを体内に入れようものなら、全身の細胞に大いに反発されることになるでしょう。

次のようなことも言えます。「リスクとベネフィット」というのは西洋医学でよく使われる文言ですが、リスクの原因となる副作用がどこかの細胞に生じた場合、その細胞から種々の手段を使ってSOSの信号が全身に向けて発せられるでしょう。すると、治るものも治らなくなるわけです。

従いまして、ベネフィットのためにはリスクには目をつむるべきだ、などという考えは禁物だということになります。逆に言えば、全身の細胞が心地良いと感じる環境を作ってやれば、特定臓器に生じた病気も軽快に向かうことになるわけです。特に、がんの治療におきましては、このことが非常に大切になります。