今回は、サプリメントとして販売されている「プロテイン」(プロテイン製剤)の大まかな種類と特徴について見ていこうと思います。

少なくとも日本人の方が書かれている「プロテインの選び方」には、大抵は次のように書かれています。「ホエイプロテインは、吸収が速く、BCAA(分岐鎖アミノ酸)に富んでいて、運動前後の補給に最適です」とか、「カゼインは、消化や吸収が遅く、長時間にわたってゆっくりとアミノ酸を放出することになるため、就寝前や長時間食事をしない場合に最適です」とか、「ソイプロテインは大豆を原料にしているため、牛乳由来成分が体に合わない人や、イソフラボンなどの大豆ならではの健康効果を期待する人に最適です」などのような感じになります。

因みに、現在のプロテイン市場では、大きく分けると「ホエイ」「カゼイン」「ソイ」の3種類、及びそれらを混合したものが圧倒的多数となっています。他にも、エンドウ豆や玄米や卵から採ったプロテイン製剤もあるのですが、それらは少数派になります。また、ホエイプロテインを細かく分けると、加工度の違いによって「WPC(ホエイプロテインコンセントレート)」「WPI(ホエイプロテインアイソレート)」「WPH(ホエイプロテイン加水分解物)」などと呼ばれるものが存在するのですが、話が煩雑になりますので、それらを含めて「ホエイプロテイン」として見ていくことにします。なお、英語の綴りは「Whey protein」で、英語の発音では「ウェイプロテイン」となります。また、日本語の学術語としては「乳清タンパク質」になります。

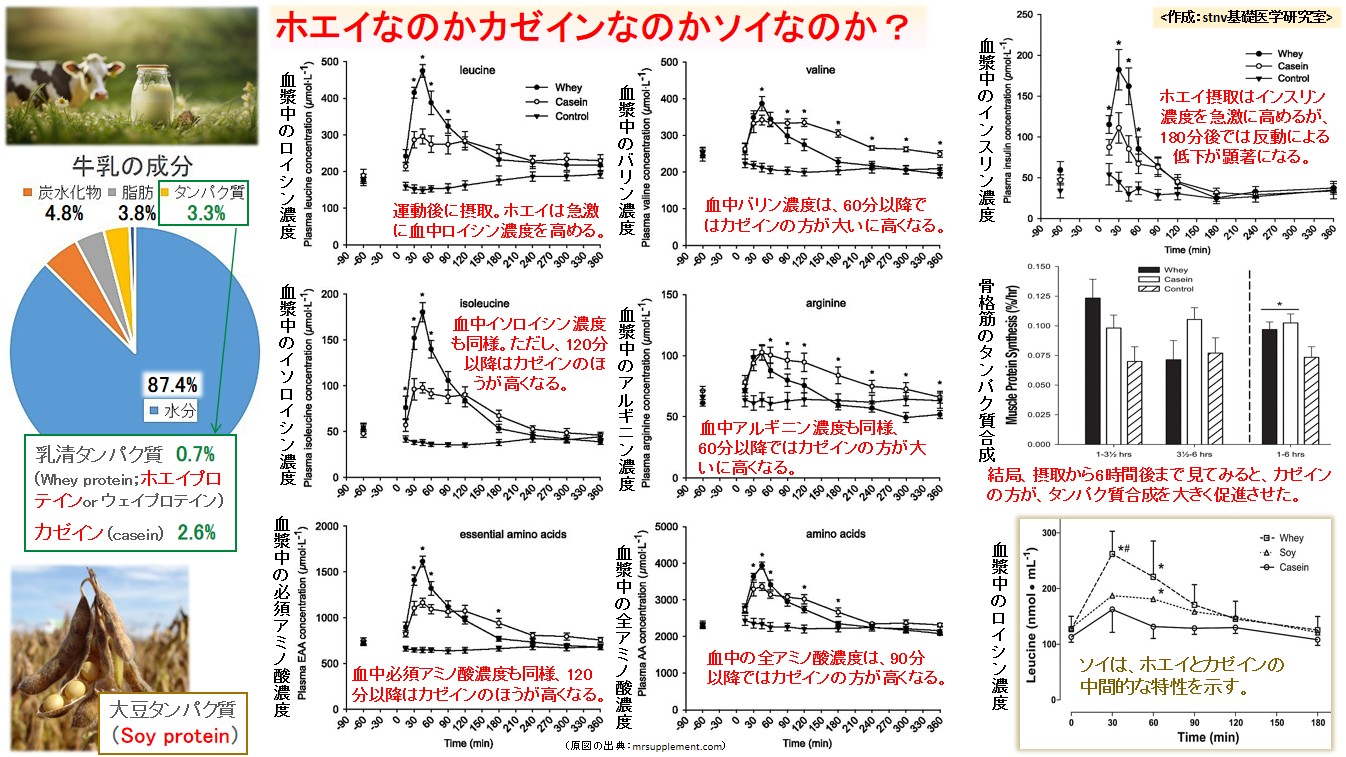

では、実際にデータを見ながら、検証していくことにしましょう。掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央に、ホエイプロテインとカゼイン、及び対照(コントロール)の3つを比較したデータがあります。なお、ソイプロテインにつきましては後に触れることになります。

左上のグラフは、縦軸が〝血漿中のロイシン濃度〟です。ロイシンが採り上げられる理由は『さりげなく筋肉量と筋力を増大させる方法』に書きましたように、骨格筋のタンパク質合成において大きく関わっているアミノ酸だからです。即ち、ロイシンの血中濃度が高まると、それによって骨格筋のタンパク質合成が刺激されて促進されることになります。また、グラフの横軸は経過時間(分)です。「-60(分)」の時点までに被験者は脚の伸展を行うレジスタンス運動を行い、その1時間後である「0(分)」の時点で各プロテインを摂取しています。プロテインの摂取量は、ホエイもカゼインも共に20gであり、対照群には何も与えていません。

その結果、ホエイ摂取群は、摂取から30~60分後に血中ロイシン濃度がピークに達し、その後は比較的速やかに低下していきました。一方、カゼイン摂取群は、あまり大きなピークを生じませんでしたが、120分後にはホエイ摂取群と同程度の血中ロイシン濃度になりました。因みに、プロテインを与えなかった対照群は、30~60分後には血中ロイシン濃度が本来の濃度よりも低下しました。このことは、低下したロイシンを賄うために骨格筋タンパク質が分解されつつあることを意味しています。

以上のことから言えることは、最も注意すべきこととして、レジスタンス運動(筋トレ)を行う際にプロテインの補給を怠れば、筋肉が分解されて筋トレが逆効果になることです。これは、昔の農家の人が重労働をして大きな筋力を使っても、ムキムキの体つきにならない最大の理由になります。言い換えれば、空腹時のトレーニングは筋力を低下させるということです。

この実験では筋トレ終了から60分後にプロテインを与えていますが、理想的には筋トレの30分ほど前に何割かのプロテインを与え、筋トレ終了後の30分以内に残りの何割かのプロテインを与えるのが最適な方法になります。

他のデータも見てみましょう。その下のグラフは血中イソロイシン濃度の変化が示されたものです。上記のロイシンとほぼ同様の変化が見られます。

次に、上段右側の血中バリン濃度のグラフを見てみることにしましょう。バリンは、ロイシン、イソロイシンと合わせてBCAA(分岐鎖アミノ酸)と呼ばれるものの一つで、ロイシンやイソロイシンと同様に骨格筋の補助エネルギー源としても重要なアミノ酸の一つです。因みに、BCAA全体としての作用は上記の他に、タンパク質合成促進作用、タンパク質分解抑制作用、筋肉へのグルコース取り込み促進作用、筋肉痛を軽減させる作用などがあります。

この結果を見ると、60分以降では、ホエイよりもカゼインを与えた場合の方が高い血中バリン濃度を示していることが注目ポイントです。しかもホエイを与えた場合、180分以降は筋トレ終了時点(-60分時点)の濃度よりも低くなっています。

多くの専門家らしき人が「プロテインなら間違いなくホエイが優れていますよ!!」という話をすることがありますが、総合的には決してそんなことはないわけです。

続いて、その下の血中アルギニン濃度の変化を見てみましょう。因みに、アルギニンは非必須アミノ酸に分類されていますが、幼少期は準必須アミノ酸にされています。『スイカを1/7食べればシトルリン800mgが摂れる』に書きましたように、アルギニンはアンモニアの解毒に関わる尿素回路を構成する重要なアミノ酸ですし、ミトコンドリアの生成を促したり、シトルリンとアルギニンの相互変換の際に生じるNOが血管拡張に働いたりなど、アスリートのパフォーマンスを高めたり、循環器疾患を防ぐためにも重要なアミノ酸です。

結果を見ると、驚くべきことが判ります。それは、ホエイを与えた場合、180分以降には対照群よりも血中アルギニン濃度が低くなってしまっていることです。即ち、ホエイを与えたがために、却ってアルギニン濃度を低下させてしまったのです。

この重要なアミノ酸の濃度を低下させるのならば、対照群のようにプロテインを与えないほうがマシだったということになります。そして、最も良い結果になったのは、カゼインを与えた群であり、360分後(6時間後)でも好ましい血中濃度が維持されています。

下段の2種類のグラフは、左側が血中必須アミノ酸(全9種類)の濃度変化、右側が血中全アミノ酸の濃度変化が示されたものです。概して言えば、ホエイは大きなピークを生じて速やかに低下していきますが、カゼインは適度に上昇して効果を持続させる、ということになります。

また別のグラフを見ていきますが、掲載した図の右上のグラフは、縦軸に血漿中のインスリン濃度が採られています。横軸は同じく経過時間です。ホエイは摂取後30分ぐらいでインスリン濃度を大きく高めます。もちろん、その分だけ血中アミノ酸濃度が高まっていますので、当然の結果です。骨格筋の細胞内に糖やアミノ酸を多く取り込むためにはインスリン濃度が高まる必要がありますので、筋トレの効果を出すためにはホエイの効果が高いと言えるでしょう。ただし、あまりに高いインスリン濃度は細胞にインスリン抵抗性を生じさせてしまいますから、その点では要注意です。言い換えるならば、ボディビルダーやプロレスラーなどが筋力を高めるためにホエイを沢山摂ることは有効ですが、健康が少々犠牲になるということです。

そして、次のことが決定打になります。右端中段の棒グラフなのですが、縦軸に〝骨格筋のタンパク質合成(率)〟が採られています。そして、左側の3本の棒が1~3.5時間のタンパク質合成率になります。最も高い値を示したのがホエイで、次がカゼインです。

ところが、3.5時間~6時間までを見てみると、タンパク質合成率が最も高かったのはカゼインであって、ホエイは対照群よりも低くなっています。即ち、摂取してから3.5時間以降は、ホエイなどは摂らないほうがマシだった、という結果になるわけです。

一方、ソイプロテインはどうなのかと言いますと、掲載した図の右下のグラフに3種類のプロテインを摂った場合の血漿中ロイシン濃度の変化が示されています。概して言えば、ソイは、ホエイとカゼインの中間的な特性を示すと捉えて結構でしょう。ソイの弱点としてロイシンの含有率が低めであると言われていますが、カゼインよりも多くのロイシンを供給できるという結果ですから、これで充分だと言えます。

では、総括をしておきましょう。血中アミノ酸濃度は、そもそも体内において極めて厳密に濃度調節が行われていますので、ホエイプロテインを20g摂取しただけで、アミノ酸濃度がこれほどまでに激しく変動してピークを生じることは驚くべきことです。むしろ、あってはならないことだと言えます。

何故こんなに大きなピークを生じるのでしょうか…?ヒトが不自然ながらも牛のミルクを飲んだとしても、100g飲んだ場合には0.7g(0.7%)のホエイプロテインが胃に入るだけです。なお、このパーセンテージは掲載した図の左端に挙げておきました。200ml飲んだとしても、約1.4gのホエイプロテインが胃に入るだけです。ところが、サプリメントとして20g(実質上のタンパク質含有量はその7~8割)を飲んだわけですから、これほどまでのピークになって当然だと言えるでしょう。

カゼインの場合は、牛乳中の濃度は2.6%と、ホエイプロテインよりも4倍ほど多いですが、胃に入った時に胃酸によって凝固し、ペプシンによる消化を受けませんので、小腸に入ってからトリプシン、キモトリプシン、カルボキシペプチダーゼ、アミノペプチダーゼによって徐々に消化されていきます。牛乳を200ml飲んだとしてもカゼインの量は約5.2gですから、大きなピークは生じないでしょう。

冒頭に書きました「ホエイプロテインは吸収が速く、…」というメリットはあるかも知れませんが、一時的に正常濃度の3~4倍ほどにまで血中アミノ酸濃度を高めてしまい、その後は、アミノ酸の種類によっては正常範囲以下にまで濃度を低下させてしまうという、乱高下を生じさせてしまいます。従いまして、メーカーによっては、ホエイとカゼインとソイの3種類をミックスしたり、他の成分を色々と混ぜ合わせてプロテイン製剤(プロテインパウダー)を製造しています。その方が無難であり、長時間にわたって効果が持続することになります。本来、牛のミルクはそのような弊害が生じないようにホエイとカゼインが共存しているわけですから、人間社会における製造の都合で分離して、それぞれを別に提供するからこそ、弊害が生じるのだと言えます。

結局のところ、私たちがプロテイン製剤を利用する場合、ホエイだけで作られているプロテイン製剤を使うのは高強度の筋トレを行う場合だけにとどめ、その場合であっても、別にカゼインやソイプロテインを併用することが望ましいと言えます。そして、一般的な日常生活を繰り返しているだけの場合は、カルバミル化による老化促進を避けるためにも、消化吸収の遅いタイプのプロテイン(カゼインやソイ)を主とし、それらを少量ずつ小刻みに摂取したいところです。なお、先にupしています『老化を促進させないためのプロテインの摂取方法』も合わせてご覧ください。