私たちの最初の祖先にあたる細胞が地球上に誕生したのは、今からおよそ38億年前であるとの説が有力であり、その場所は海底に在る熱水噴出孔の周囲であるとの説が有力です。その理由は、そこから噴出する火山性のガスの中には様々な元素が含まれていることと、その周囲が比較的高温であるため生化学的反応が進みやすかったと考えられるからです。因みに、アミノ酸だけならば宇宙から来る隕石にも含まれているのですが、アミノ酸と生命体との間にはかなりの隔たりがあります。

今日のテーマは〝細胞が耐えられる温度〟に関することなのですが、熱水噴出孔の周辺はかなり高温になっていますので、そこで生まれて育った細胞も、相当高い温度に耐えられたのだと考えられます。なお、その細胞に最も近いであろうと考えられているのが〝好熱菌〟であり、現代の好熱菌では至適生育温度が100℃超のものも発見されています。もちろん、それが持っている遺伝子であるDNAから翻訳されて作られるのはタンパク質なのであり、そのタンパク質が高温耐性を持っているということです。

ところが、やがて熱水噴出孔の周辺から遠ざかった場所で生活する細胞が現れ、それがどんどんと進化していって魚類のような形になり、更にどんどんと進化していって哺乳類になった、ということです。それに伴って、高温に耐えられる種類のタンパク質でなくても使うことが出来るようになりましたので、莫大な種類のタンパク質を駆使して高度な生命活動を営むことが出来るようになったわけです。

上記のようなわけですので、私たちの細胞の中には、ある程度の高温に耐えられるタンパク質も存在しているのですが、逆に、42℃を超えると変性し始めるタンパク質も存在することになったわけです。

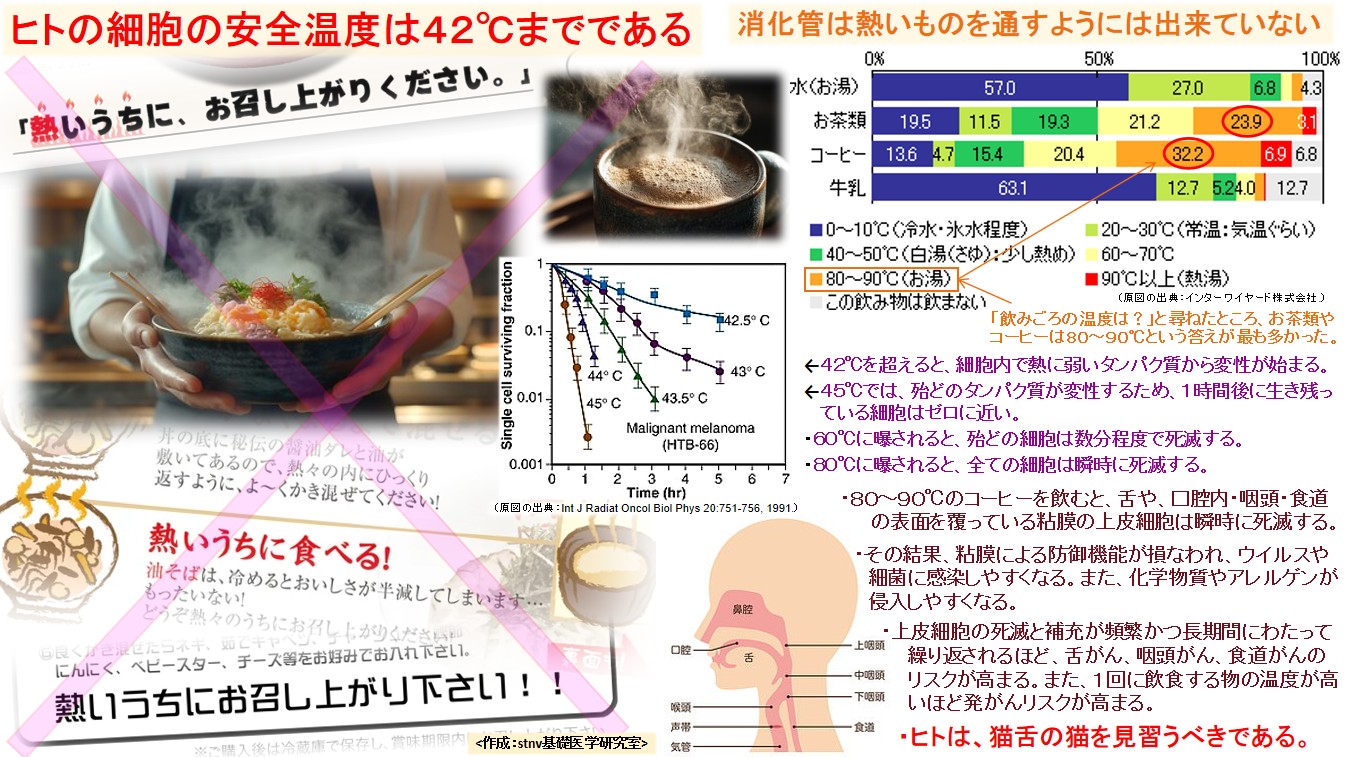

掲載した図(高画質PDFはこちら)のど真ん中に、「ヒト黒色腫細胞の種々温度における生存曲線」を引用させていただきました。まぁ、どの部分の細胞であっても、内蔵しているタンパク質の種類は大きく変わりませんので、同様の傾向を示すと考えられます。この図における最も低い温度は42.5℃なのですが、連続的にこの温度に細胞を曝しておくと、何時間というオーダーでの時間経過に伴って、徐々に死滅するものが出てくるということです。グラフの縦軸は対数表示になっているわけですが、5時間も経過すると、9割以上の細胞が死滅していくということです。

グラフには、43℃、43.5℃、44℃、45℃の場合が示されていて、そのうち、45℃の場合では1時間も経過すると、生き残る細胞はほぼゼロに近くなることが判ります。

このように、42.5℃から45℃までは、時間経過に伴って徐々に細胞が死滅していく、即ち、急には死なないという現象が見られるわけです。このことは、例えば42.5℃に曝されると、すぐに熱変性するタンパク質が一部存在し、その影響によって細胞全体の健康度が徐々に損なわれて行って、最終的には細胞が死んでしまう…、という経過を想像することが出来ます。

或いは、45℃に曝されると、細胞内の多くのタンパク質が熱変性してしまい、細胞の寿命は1時間ももたない…という経過を想像することが出来ます。ただ、数分後という短時間に死ぬ細胞は少ないと言えます。このことは、上述しましたように、タンパク質の種類によって比較的低い温度で熱変性してしまうものもあれば、45℃あたりでも耐えられるタンパク質もあるということを物語っています。

グラフにはありませんが、細胞を、更に高温である60℃に曝した場合、殆どの細胞は数分程度で死滅すると言われています。更に、80℃に曝した場合、全ての細胞が瞬時に死滅すると言われています。

「80℃…、そんな高熱に曝されることはありませんし…」と思ったあなた、人によっては比較的多く曝されているのです。そのような高温に曝されている細胞は、舌の表層の細胞、口腔内粘膜の上皮細胞、咽頭や食道の粘膜上皮細胞などです。ただし、猫舌の人は別ですが…。

掲載しました図の右上に、「飲みごろの温度は?」と尋ねたアンケートの結果を引用させていただきました。これによりますと、お茶類やコーヒーは「80~90℃(が飲みごろ)」と答えた人の割合が最も多かったのです。

では、80~90℃のお茶やコーヒーを口に入れるとどうなるでしょうか…?その高温にいきなり触れるのは、舌の表面や口腔内粘膜の上皮細胞です。また、そのような熱いものが好きな人は特に、すぐに飲み込んでしまうでしょうから、咽頭(中咽頭や下咽頭)や食道の粘膜上皮細胞も、それに近い温度に曝されることになります。

喉元過ぎれば熱さが分かり難くなりますから、本人もそれほど気にしないのでしょう。「やっぱり、お茶やコーヒーは熱くなければ (^^)v」と満足げな表情になることでしょう。

上述しましたように、80℃に曝された細胞は瞬時に死滅します。皮膚の角質層が死細胞から成り立っているように、粘膜上皮細胞が死滅してもすぐには剥がれ落ちないため、ご本には一向に気にしないのでしょう。しかし、やがて剥がれてきますし、何よりも粘膜上皮細胞の大切な機能が失われます。

その大切な機能のうち、最も大切であると言えるのはバリア機能です。即ち、防御機能です。その結果、ウイルスや細菌に感染しやすくなりますし、化学物質やアレルゲンも侵入しやすくなります。

更に怖いのは、上皮細胞の死滅と補充が頻繁かつ長期間にわたって繰り返されるほど、舌がん、咽頭がん、食道がんのリスクが高まることです。また、1回に飲食する物の温度が高いほど発がんリスクが高まります。

「熱いうちにお召し上がりください!」と説得される機会は決して少なくありません。しかし、熱いものを飲んだり食べたりするのは人間ぐらいのものです。生物進化から見ると先輩に当たる他の動物は、熱いものは決して口にしません。その理由は、危険なものだからです。危険であるからこそ、本能的にそれを避けるようにプログラムされているわけです。私たちヒトも、生物として不自然な行為は慎むべきでしょう。