クスリとリスクは表裏の関係にあるわけですが、リスクのほうが見え難くなっています。市販薬の場合は、その薬のパッケージ内に「説明文書」が同梱されているのですが、副作用情報に該当する部分は次のような表現になっています。例えば、今後にシェアを拡大するであろう胃薬の「タケプロンS」の場合は、「2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること」といったものです。そして、関係部位と症状の具体例がずらずらと羅列されているのですが、問題だと思われるのは『次の症状が現れた場合』という表現です。

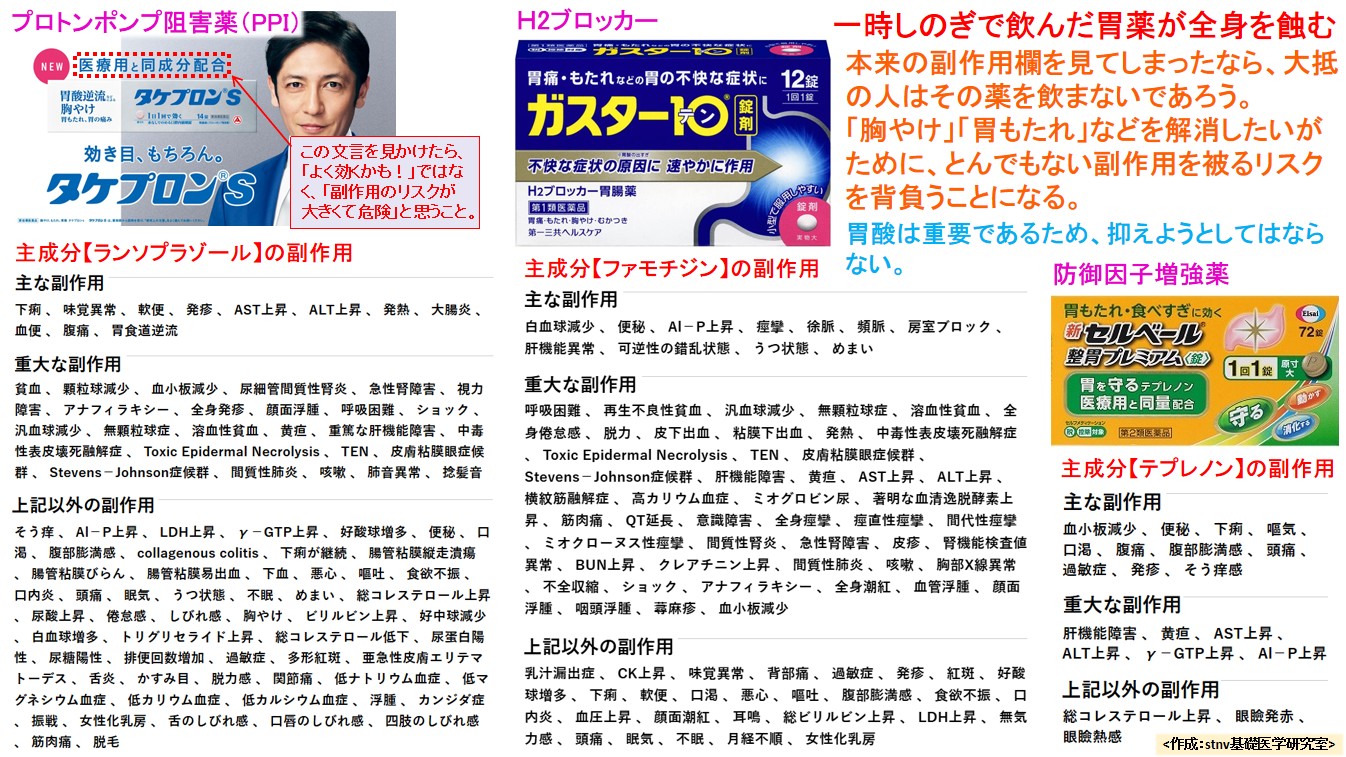

この「タケプロンS」の主成分である〝ランソプラゾール〟の副作用をWeb上で調べてみると、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左下に挙げたような情報が出てきます。ここにそれを書いてしまうと相当な文字数を使ってしまいますので、図中で確認していただければと思います。

さて、上述しましたように、添付されている説明文書で『次の症状が現れた場合』となっているわけですが、副作用欄に書かれている、例えば「AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)上昇」を自覚症状として感じ取れるでしょうか?「顆粒球減少」を自覚症状として感じ取れるでしょうか?「総コレステロール上昇」を自覚症状として感じ取れるでしょうか? もし、それらの副作用を自覚症状として感じ取れた場合、相当悪化していることになります。要するに、『次の症状が現れた場合』といった表現では、この薬の副作用を正しく伝えていないことになります。

或いは、既に大きなシェアを誇っている「ガスター10」の場合も、同梱されている説明文書には、「2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください」と、少し丁寧な語尾になっていますが、内容は全く同じで、『次の症状が現れた場合』という表現が使われています。

同様に、「ガスター10」の主成分である「ファモチジン」の副作用をWeb上で調べてみると、掲載した図の中央付近に挙げたような情報が出てきます。これも図で確認していただければと思います。

その中で、例えば「白血球減少、Al-P(アルカリホスファターゼ)上昇、肝機能異常、再生不良性貧血、高カリウム血症、血小板減少、…などなど」を、自覚症状として感じ取れるでしょうか? もし、それらの副作用を自覚症状として感じ取れた場合、相当悪化していることになります。従いまして、『次の症状が現れた場合』といった表現では、この薬の副作用を正しく伝えていないことになります。

併せて重要なことは、全身が健康そのものである人がその薬を飲んだ場合と、胃の調子を既に崩している人が飲んだ場合では、副作用は後者の人に現れやすくなることです。

例えば、現れる頻度が5%だという副作用があるとしましょう。「5%ならば、100人中の5人に該当しなければ良いのだ…」と思うところでしょう。しかし、健康な95人が飲んでも副作用は出ませんでしたが、胃の調子を既に崩している5人が飲むと全員に副作用が現れたという場合、副作用が現れる頻度は5%だということになります。

或いは、「タケプロンS」の効能には「胃酸逆流、胸やけ、胃もたれ、胃の痛み」などが挙げられているわけですが、副作用の一つとして「胃食道逆流」や「胸やけ」も挙げられています。少なくとも、健康な人がこの薬を飲んでも「胃食道逆流」や「胸やけ」の副作用は出ないと思われますが、既に「胃酸逆流、胸やけ、胃もたれ、胃の痛み」などの症状を持っている人がこの薬を飲んだ場合、「胃食道逆流」や「胸やけ」の副作用が出やすいのだと解釈できます。即ち、何も治らないことになります。

結局のところ、「こういう書き方をすれば、法的にはぎりぎりクリアできて、しかも消費者に悪いイメージを持たれないだろう」ということに力点を置いた説明文書になっているということです。市販薬も商売ですから、気持ちは分からなくもないです。しかし、犠牲になるのは、例えば過労気味のサラリーマンであったり、ストレスを抱えた女性であったりすることが多いわけですから、非常に心が痛むわけです。

近年におきましては、作用は強いが副作用も強いという薬効成分が、次々と市販薬にまで利用拡大されてきています。パッケージにも書かれていますように、「医療用と同成分配合」と書かれていますから、頑張り屋さんのサラリーマンやOLさんが「これは効きそう」と思って、藁にもすがる思いで購入するわけです。

既に胃の調子を崩していますから、日頃の胃の調子の悪さや過度のストレスによって、薬の副作用が隠されてしまいます。また、上述したような自覚症状を伴わない副作用もあります。しかし、せっかく買ったので、1箱分は飲み続けようと頑張ります。

図に挙げました〝プロトンポンプ阻害薬〟と〝H2ブロッカー〟は、胃酸の分泌を抑える薬ですので、胃酸分泌が抑制されることによって、胃内での殺菌が不完全になったり、タンパク質の消化も疎かになります。殺菌されなかった細菌や未分解のタンパク質が多く小腸にまで流れていくと、腸内細菌叢が乱れたり、中途半端に切断されて生じた沢山のペプチドがアレルゲンになったりして、小腸の調子だけでなく、全身の調子を崩すことになり、心身の疲労度がますます高まることになります。

本来、胃潰瘍などの劇症の場合は仕方ありませんが、胃酸逆流、胸やけ、胃もたれなどの解消のためにプロトンポンプ阻害薬やH2ブロッカーを用いるべきではありません。しかし、安易に宣伝されますから、特に忙しくて疲れている消費者は急いで購入してしまいます。しかも、説明文書には副作用情報を完璧な形で記載していないのです。因みに、図の右下に挙げました防御因子増強薬のテプレノンも、それなりに大きな副作用のリスクを伴っています。

今回の記事では特に、胃を壊すほど頑張って仕事をしている人たちに、間違っても胃酸を抑える薬を安易に使ってはならない、ということを伝えたいと思います。

そして、胃を壊している人たちに先にしていただきたいことは、先にupしている記事『食べてすぐ寝ても牛にはならない ~胃食道逆流症の真実~』にも書きましたように、日本人の場合は〝和食〟に徹することが重要であり、不足気味になるタンパク質は魚介類や大豆、足りない分はプロテイン製剤にて補い、脂質は必須脂肪酸(ω3とω6)をバランスよく摂り、それ以外の脂質は出来るだけ少なくし、アルコールはどちらかと言えば飲まないに越したことは無い、ということです。もちろん、その他にも、各種のビタミン、ミネラル、食物繊維、種々のファイトケミカルを不足させないことです。少なくとも、胃の調子が戻るまでは、頑張って励行していただければと思います。