私たちの体の中の「酸」や「アルカリ」に関するお話を続けていきます。

検索エンジンの検索窓に「体をアルカリ性にする食べ物は?」って入力しますと、先にAIからの答えが返ってきます。その回答は「体をアルカリ性にする食べ物には、野菜(ほうれん草、じゃがいもなど)、果物(レモン、バナナなど)、海藻類(わかめ、昆布など)、豆類(大豆、納豆、豆腐)、ナッツ類(アーモンド)などがあります。これらの食品に含まれるミネラルが、体内の酸アルカリバランスを整える役割を果たします。ただし、体をアルカリ性にする食品だけを偏って摂取するのではなく、酸性食品もバランスよく取り入れ、全体的に多様な食品を摂ることが大切です。」って返ってきました。

いやぁ…、聞いたほうにも責任があるのかもしれませんが、平気な顔をして(無表情のAIさん)「体をアルカリ性にする食べ物には、…」と答えてくるではありませんか。。ちょっと待ってください。体がアルカリ性になったら死んでしまうんですけど…。

AI回答欄の下方には、通常の検索結果がぞろぞろと表示されてくるわけですが、その中で一番上に表示された「アルカリ性の食べ物って何がある?レシピも合わせて紹介」というタイトルのページの中身を見てみると、大昔(1976年)に、ある人が提唱した判定方法が書かれていまして、それは「食品が酸性かアルカリ性かを判定するにはまず食品を燃やして灰を取り、それを水に入れて溶出したミネラルなどを含む水溶液のpHを測定」という判定方法が紹介されていました。

燃やして灰を取って水に入れてpH測定する…。1970年代ならば、それを画期的な方法だと評価する人もいたのかもしれませんが、今は2025年です。少なくとも、燃やしてしまうとミネラル以外の物質の殆どは燃えて無くなってしまうわけですから、それを測定したところでヒトの代謝系に与える影響を予測できるものではありません。従いまして、「アルカリ性食品」や「酸性食品」という語は学術界では使わなくなって久しいのですが、巷の健康関連分野の業界で雇われている何人ものライターさん達が、相変わらず書き続けているのです。そして、その内容をAIが読み取ってメモリに入れ、質問があった時にあたかも正しいことのように表示してしまうのです。

この前も、こんなことでボヤいてしまったのですが、検閲機能の無いネット社会は本当に困ったもので、多くの方を惑わせてしまっているわけです。一人一人が情報の真偽を見抜く目を持たなければ仕方ないのでしょうが、そのお手伝いができるよう、頑張って発信を続けようと思っています。

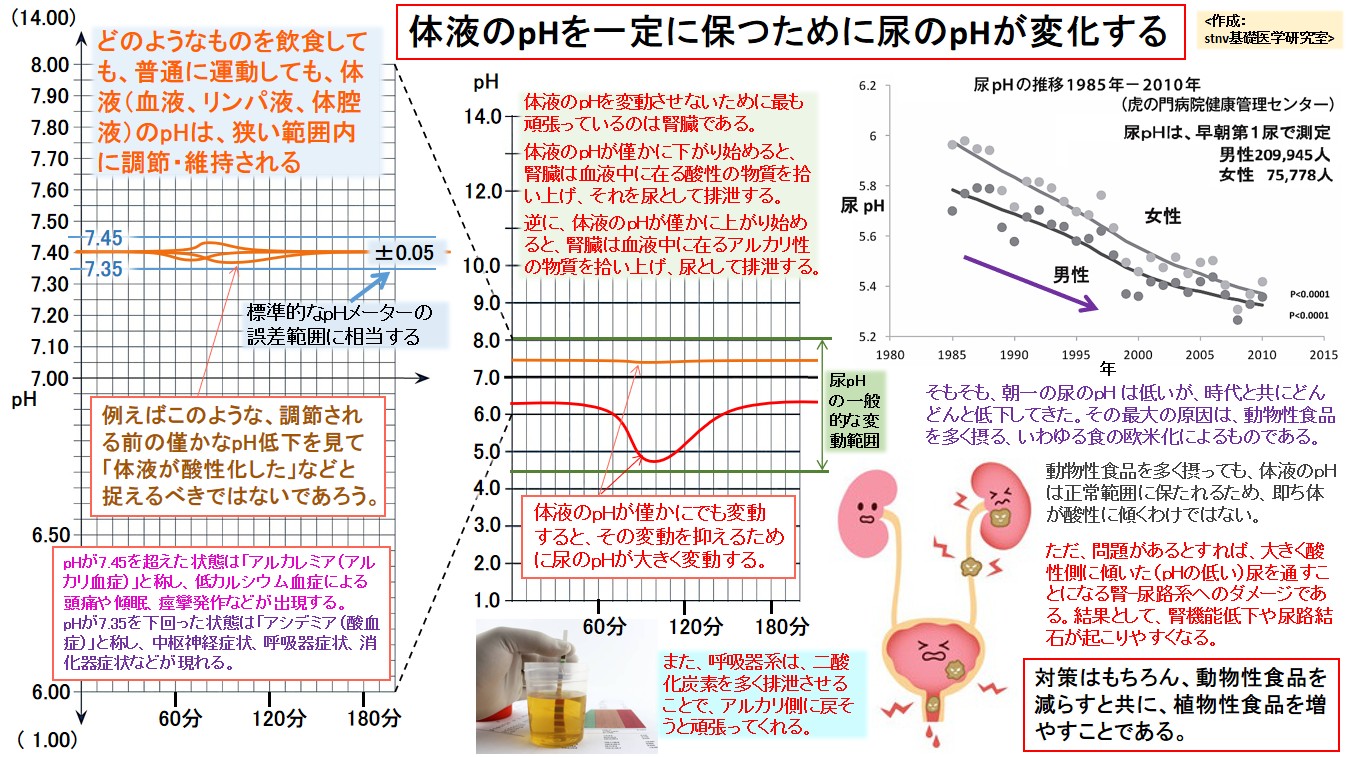

先ずは、「体をアルカリ性にする」とか、「体が酸性に傾く」などの現象についてですが、例えば血液のpHが通常の7.4から7.5へと0.1高まっただけで、ヒトは重症の状態になります。或いは、7.4から7.3へと0.1低下しただけで、同じくヒトは重症の状態になります。いずれの場合も、直ぐに対処して元に戻さないと、体内で起こっている各種の代謝が正しく機能しなくなっていますので、比較的速やかに命を落とすことになります。

その前の段階、例えばpHが7.40から0.05だけ高い値である7.45を超えた場合、〝アルカリ血症(アルカレミア)〟と称され、低カルシウム血症による頭痛や傾眠、痙攣発作などが出現し、もはや普通には生活できません。

或いは、pHが7.40から0.05だけ低い値である7.35を下回った場合、〝酸血症(アシデミア)〟と称され、中枢神経症状、呼吸器症状、消化器症状などが出現し、もはや普通には生活できません。

因みに、「アルカローシス」や「アシドーシス」という語がありますが、前者は、アルカリ側に傾けようとする力が働いている状態を言い、後者は、酸性側に傾けようとする力が働いている状態を言います。業界でもアルカレミアとアルカローシス、アシデミアとアシドーシスを混同して使っている人が沢山いますので、要注意です。

上述のように、私たちの血液、およびリンパ液や体腔液のpHは、7.40±0.05という極めて狭い範囲内に調節され、維持されているのです。この0.05という値は、標準的なpHメーターの誤差範囲に相当する値です。即ち、pHメーターを2個持っていて、Aで測ったら7.40であったけれど、Bで測ったら7.45であったとしても、どとらも正常動作しているpHメーターだということになります。そもそも、pHを小数点以下2位まで求めること自体に無理があるということです。まぁ、時代と共に機器も進歩してきていますから、0.01の精度で測定できると自慢する高級機器も登場してはいますが…。

ただ、私たちの体内のpHセンサーも負けてはいないわけで、体液のpHを±0.05の範囲内にとどめようとするのならば、0.01~0.02あたりの変化を捉えたなら直ぐに修正を始めなければならないはずです。もし、変化が0.04になってから修正を始めたのでは、実際の変化は0.05を遥かに超えてしまうでしょう。

…で、「体が酸性に傾く」「アルカリ性に傾く」などと書いている人は、どのあたりのpHのことをおっしゃっているのでしょうか?この時代、「傾く程度」を「pHの数値」で表さないとダメでしょう。ちょっと嫌味な言い方をしたかもしれませんが、具体的なpHの数値も解らないまま、受け売り的な記事を書くと、多くの人に迷惑が掛かるわけです。

次に行きますが、体液(血液、リンパ液、体腔液)のpHを7.4から変化させないようにする為に、私たちの体は複数の手段を持ち備えています。重要な2種類を挙げておきますと、一つは腎臓と尿による方法であり、もう一つは呼吸による方法です。

後者の方を先に簡単に紹介しておきますと、それは呼吸によって二酸化炭素(揮発酸)の排泄量を調節する方法です。例えば、激しい運動をすると血中にピルビン酸や乳酸が多く出てきますが、それが血液のpHを下げる原因になりますので、pH低下を防ぐために激しく呼吸をして血液中の二酸化炭素濃度を下げるという方法が採られます。なお、血液中の二酸化炭素がpHを下げる機序につきましては『重曹水を口から放り込むとどんなことになるのか』に書いていますので、必要に応じてご覧ください。

逆に、pHが高まる方向に変化し始めた場合は、呼吸を遅くして血液中の二酸化炭素濃度を高める方法が採られます。因みに、これらは全自動で無意識下にて行われますので、私たちは何も心配する必要はありません。もし、意識したために反対のことをやってしまうと、大変なことになります。

では、前者のほう、即ち腎臓と尿による方法を紹介します。血液のpHが下がる方向に変化し始めると、腎臓は血液中に在る酸性の物質(余剰のプロトンを獲得して生じたリン酸、乳酸、アセト酢酸など;不揮発酸)を拾い上げ、それを尿に含ませて排泄します。

逆に、体液のpHが上がる方向に変化し始めると、腎臓は血液中に在るアルカリ性の物質(炭酸水素イオンなど)を拾い上げ、それを尿に含ませて排泄します。

以上のように、私たちの体は無意識のうちに、しかも全自動にて、血液をはじめとした体液のpHを7.40(±0.05)に保ってくれています。

この仕組みにおいて、特に現代の日本人の多くは、少々困った現実に曝されています。それは、掲載した図の右上(高画質PDFはこちら)のグラフに示されていますように、時代が進むに連れて尿のpHを低下させてきたのです。このデータは朝一の尿のpHで、昼間の尿よりはpHが少し低めになるのですが、問題は経年変化です。

このように、尿のpHが時代の進行と共に低下してきた最大の原因は、動物性食品を多く摂る食習慣、いわゆる食の欧米化によるものです。動物性食品の摂取が尿のpHを低下させる原因は複数ありますが、主なものを挙げるならば、肉に多く含まれる含硫アミノ酸の代謝物としての硫酸イオン、元々肉に多くて食品添加物としても頻用されるリン酸塩から生じるリン酸イオン、プリン体から作られる尿酸などです。併せて、尿をアルカリ性側に傾ける作用のあるミネラル(カリウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムなど)を含む植物性食品の摂取量が少ないことです。

結局、以前に言われていたアルカリ性食品や酸性食品を食べたところで、私たちの体が(体液が)アルカリ性に傾いたり酸性に傾いたりすることは無いということです。食べたもので体液のpHが変化するような不完全な動物は、かつて生まれていたかも知れませんが、子孫を残すことができませんでした。従いまして、動物性食品を多く摂っても、体液のpHはしっかりと正常範囲に保たれるわけです。ただ、少々犠牲になるのが、体液のpHを安定させるための仕組みです。特に、動物性食品の割合の多い食餌によって、大きく酸性側に傾いた(pHの低い)尿を通すことになる腎臓および尿路系へのダメージです。これを防ぐためには、植物性食品を多めに摂ることが最善の対策になるということです。