先にミネラルについて見てみましたが、今回はビタミンについて見てみようと思います。

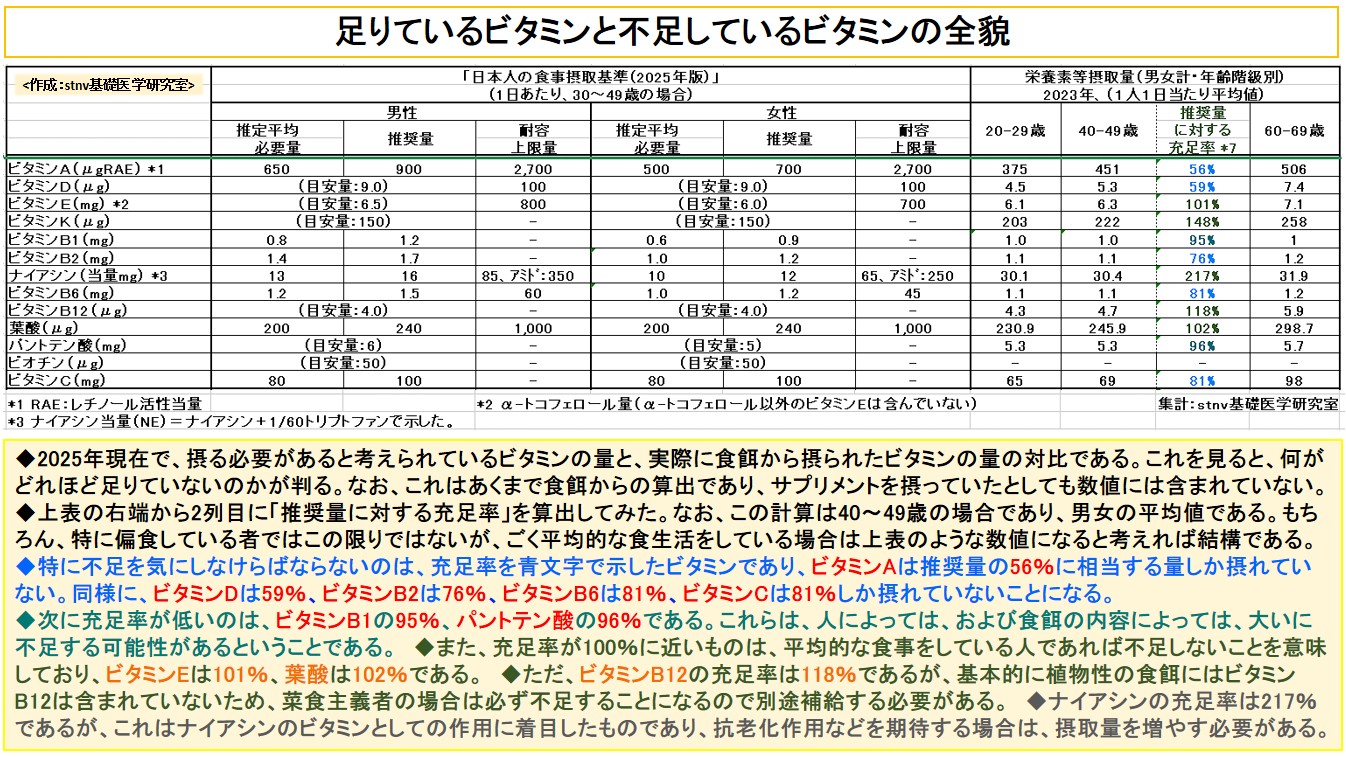

掲載した図(高画質PDFはこちら)の上半分に掲げた表におきまして、左端から中央にかけては、厚生労働省による2025年版の「日本人の食事摂取基準」の数値を拾って作成したものです。因みに、「推定平均必要量」というのは、集団の約半数が充足するとされる量を示しています。一方、「推奨量」というのは、集団の97〜98%の人が充足できる量を示しています。言い換えるならば、「推定平均必要量」では不足する人が約半数いるため、「推奨量」では殆どの人が必要量を満たせるように高い値が設定されているということです。

次に、その表の右側の部分は、厚生労働省によって2023年までのデータが集計された「栄養素等摂取量」の数値を拾って作成したものです。なお、これは食べられた食事の内容から各栄養素の摂取量が計算されたものであって、サプリメントなどを摂っていたとしても、それは加算されていません。

そして、その表の中に、独自に計算した「推奨量に対する充足率」の数値を表示しました。これは、40~49歳の部分のデータ(男女の平均)について、基本的には「推奨量」(男女を平均した値)に対する「栄養素等摂取量」のパーセンテージを独自に計算して求めたものです。例えば、「100%」なのであれば、この年代の平均的な人の場合、「誰もが充足できる量が摂れていた」ことを意味しますし、「50%」なのであれば、「誰もが充足できる量の半分しか摂れていなかった」ことを意味します。平たく言えば、「本当はこれぐらい摂ってほしいのだけれど、実際にはその何パーセントが摂れていますか?」という問いに対する答えになっているわけです。繰り返しますが、計算上における平均的な人の場合の話ですから、「100%」であっても、偏食の多い人であれば大いに不足するのは当然のことです。

では、最も不足が気になるビタミンから見ていくことにしましょう。表におきましては、特に不足を気にしなければならないものの充足率を青文字で示しておきました。第1位とも言えるのはビタミンAであり、(40~49歳の平均的な人の場合)推奨量の56%に相当する量しか摂れていなかった、ということです。なお、各ビタミンの詳細に関するお話は割愛させていただくこととし、第2位以降を順に見ていきます。

第2位はビタミンDであり、充足率は59%でした。次いで、ビタミンB2は76%、ビタミンB6は81%、ビタミンCは81%でした。

このような低い充足率の場合、それが体内で生合成できない必須成分の〝ビタミン〟であるわけですから、健康上のトラブルが出ていて当たり前だと言えます。サプリメントのマルチビタミン製剤にて補っている人は別ですが、平均的な食餌だけで摂れているだろうと思っている人は、それは大間違いであることを意味しています。すぐにでも、別途補給していただきますよう、お願いいたします。

同様に、他のものを次々と見ていくことにします。上記の次に充足率が低いのは、ビタミンB1で95%、パントテン酸で96%です。このあたりの充足率のものは、人によっては、および食餌の内容によっては、大いに不足する可能性があるということです。

また、充足率が100%に近いものは、平均的な食事をしている人であれば不足することは無いと考えられるもので、ビタミンEは101%、葉酸は102%でした。その次のビタミンB12の充足率は118%なのですが、基本的に植物性の食餌にはビタミンB12は含まれていませんので、菜食主義者の場合は必ず不足することになります。従いまして、別途補給する必要があるということになります。

やはり、個々のビタミンを気にして食材を選んだり、そこから推奨量に当たるビタミン量をしっかりと摂ることは大変な労力になるでしょうから、よく出来たマルチビタミン製剤にお世話になるのが確実な方法だと考えられます。

もう一つ、ナイアシンについてですが、充足率は217%です。ただ、元になっている推奨量は、ナイアシンのビタミンとしての作用に着目したものです。従いまして、抗老化作用などを期待する場合は、摂取量を増やす必要があると言えます。なお、その詳細につきましては『老化によって減少するNAD+とニコチンアミドやNMNとの関係』や、『もう一つのNAD+前駆物質であるニコチンアミド・リボシド(NR)について』や、『肌を若返らせる方法の一つはニコチンアミドの適用』などをご覧ください。

また、現時点におきましては、既に下記のビタミンに関する記事をupしておりますので、必要に応じてご覧ください。『ビタミンAの重要ポイントの整理』、『ビタミンDを皮膚で作らせるには波長の短いUVが必須である』、『ビタミンDの現実 ~重要ポイントの整理~』、『ビタミンEのうちトコトリエノールは優れた抗がん作用を示す』、『ビタミンCの補給を忘れてはならない』、などです。なお、他のビタミンにつきましても、今後において記事にしていく予定です。