「マイナスイオン」というものの流行のピークは1999年~2002年だったとされていますので、あまりに年齢のお若い方はご存じないかも知れませんが、これを特徴にしている商品は今も健在で、例えばヘア・ドライヤーとか、空気清浄機とか、扇風機のようなものが代表的です。

一方、流行の当時は、もう何でもかんでも「マイナスイオン」が発生するとして商品化されていました。特に多かったのはエアコン、空気清浄機、除湿器、ドライヤーなどですが、他には自動車用空調機、冷蔵庫、洗濯機、パソコンや関連製品、インテリアライト、マッサージ機などの健康機器、美容関連機器、衣類やタオルなどの繊維製品、芳香剤や消臭剤などの日用品などもありました。そして、その効能効果につきましても、もう何でもありでした。

そして現在、web検索にて「マイナスイオン」をキーワードにして検索すると、新しいものや、流行のピークの頃に発表された学術的な論文まで検索に掛かってきます。そのなかで、学術的な論文を幾つか見てみると、驚くべきことが分かります。動物や人を使って生理学的な評価も色々と行われているのですが、肝心の「マイナスイオン」が何であるのかという、その実体が明確にされないまま記述が進められているのです。

少なくとも理系出身の人にとっては「マイナスイオン? なにそれ? 陰イオンのこと? だったら、なぜ陰イオンって書かないの?」と思うことでしょう。或いは、「大学等で気体を扱うような分野に関わっている人ならば、陰イオンの代わりに負イオンという語を用いるけれど、負イオンのことをマイナスイオンって言ってるの?」と…。或いは、「イオンの種類によっては、生体への影響はまるで異なってくるはずなのに、なぜイオンの種類が分からないまま議論を進めてるの?」という疑問も出てくるはずです。そして、「あ~、この論文の著者は、企業からそれなりの報酬をもらってマイナスイオンが良いという作文をしてるんだな」という解釈をし、不愉快だけれども時間がもったいないから放っておこう…という結論に達することが多かったことでしょう。そこで、今回は、このマイナスイオンについて少々メスを入れておこうと思います。

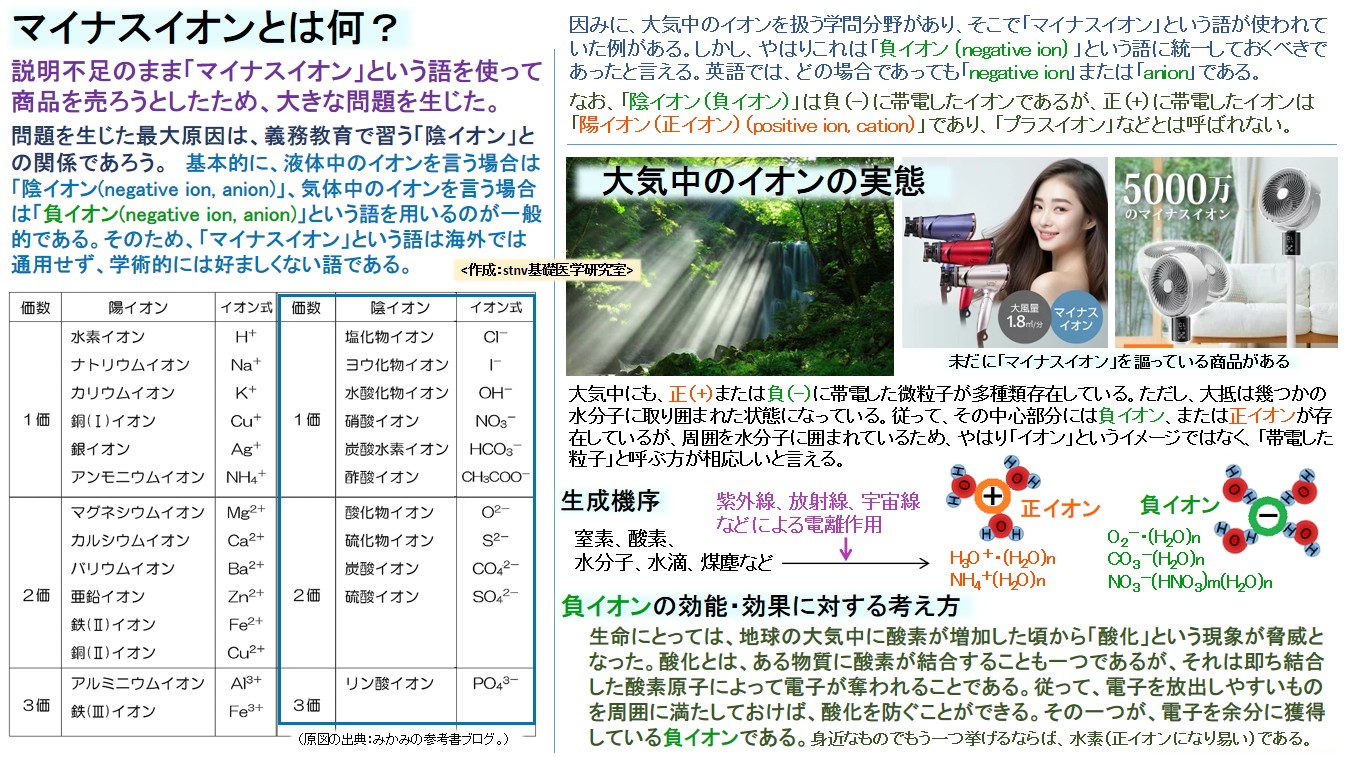

上記のような疑問について、まずは「マイナスイオン」という語を使うことに関する結論を書いておきます。なお、掲載した図(高画質PDFはこちら)にも、短い文章にてその結論を書いておきましたので、後から見て頂ければ結構です。

そもそも、物質の基本単位である原子は、正(+)電荷をもつ陽子と、負(-)電荷をもつ電子が同数であるため、電気的に釣り合っています。ところが、何らかのきっかけによって電子が追加されると、電気的に負(-)に傾むくため、元素記号の右上に「-」の記号を付けて表現し、それを〝陰イオン(negative ion, anion)〟と呼びます。また、主に気体を扱う分野においては〝負イオン(negative ion, anion)〟という語を用いるのが一般的です。しかし、これを「マイナスイオン」と呼ぶことは、学術用語のルールを乱してしまうことになりますから、良識の有る人ならば絶対に使いません。

従いまして、1990年代末ごろに初めて「マイナスイオン」という語を聞いたとき、上述しましたような心境になったということです。もう一言書いておくならば「マイナス」という語の意味は、「引き算して値を減ずること」です。では、陰イオンは何を引き算されたのでしょうか…?実際は、引き算どころか、電子が足されているのです。海外では、あくまでnegative ionと表現するか、或いはanionと表現するかのどちらかです。間違っても minus ion などと言う人はいないはずです。今でも「マイナスイオン」を使っている人がいらっしゃいましたら、非常に恥ずかしいことをしているのだという自覚を持っていただきたいと思います。

因みに、大気中のイオンを扱う学問分野があるのですが、当時において「マイナスイオン」という語が論文でも使われていた例があります。今ではさすがに使わないと思いますが、やはりこれは「負イオン (negative ion) 」という語に統一しておくべきであったと言えます。学問分野で使われてしまいますと、商品を扱う業界では遠慮なく使っていくでしょうから、はやり模範を示しておくべきだったと思います。

話を戻しますが、何らかのきっかけによって原子から電子が奪われると、電気的に正(+)に傾むくため、元素記号の右上に「+」の記号を付けて表現し、それを〝陽イオン(positive ion, cation)〟と呼びます。また、主に気体を扱う分野においては〝正イオン(positive ion, cation)〟という語を用いるのが一般的です。

そして、web検索にて調べてみると、誠に残念ながら、これを「プラスイオン」と呼ぶ人が沢山いらっしゃいます。即ち「マイナスイオン」という語を普通に使っている人が「マイナスの反対はプラスだろう」という理由で使っているものと思われます。これも、学術用語を乱す行為をしているわけであって、子どもたちの教育上、極めて悪い行為ですので、即刻やめて頂きたいと思います。

さて、大気中に存在する〝負イオン〟の話に移ります。これは、「マイナスイオン」が意味するであろう物質の正しい呼び方です。なお、上述しましたように〝陰イオン〟でも間違いではないのですが、これはどちらかというと水などの液体中に存在しているnegative ion(anion)を指すときに使われていて、大気中の場合は〝負イオン〟と呼ぶのが一般的になります。英語では区別が無いのですけれど、縦割り社会の日本らしい側面です。

本論に移りますが、大気中にも、正(+)または負(-)に帯電した微粒子が多種類存在しています。ただし、それは掲載した図の右下部の方に例を示しておきましたように、負イオンや正イオンは、大抵の場合は幾つかの水分子に取り囲まれた状態になっています。従いまして、その中心部分には負イオン、または正イオンが存在しているのですが、周囲を水分子に囲まれているため、やはり「イオン」というイメージではなく、「帯電した粒子」と呼ぶ方が相応しいと言えるのです。

そもそも、〝イオン〟という語の語源は、(陰極や陽極に引かれて)移動することを表すギリシャ語から採られたということですので、水分子に取り囲まれてしまった負イオンや正イオンは極性的には少し中和されてしまっていて、通常のイオンのような挙動は示しにくいと思われます。従いまして、大気中に含まれているこのような複合粒子を〝○○イオン〟と呼ぶことには私は少なくとも抵抗があります。せいぜい〝帯電した粒子〟という表現にとどめておくのが良いと思います。ましてや、「マイナスイオン」などと呼ぶことは論外です。

では、負イオンが水分子に取り囲まれた状態の帯電粒子をヒトが吸い込んだ場合、どのような生理的作用が期待できるでしょうか…。まず、その濃度は、空気の分子密度に比べると、それこそ無いに等しい濃度ですので、生理的効果は何ら期待できないはずです。

では、それが高濃度であったとしましょう。図に示されているような負イオン、即ち、酸素イオン、炭酸イオン、硝酸イオンなどが水分子に取り囲まれているものを吸い込んだとします。しかし、このようなものは既に唾液中に存在していていますから、大気中に含まれている濃度がたとえ高くても、唾液中の比ではありません。また、唾液成分は緩衝作用によって電気的な平衡が保たれていますから、不適切な荷電粒子が入ってくれば中和されて何事も起こらないでしょう。従いまして、生理的効果というものは何ら期待できないはずです。

「それだと、今もこれを期待して商品を使ってらっしゃる人が気の毒です…。吸い込んだり飲み込んだりしたときの生理的効果ではなくて、髪の毛や皮膚に対する効果とか、室内環境の問題とかで、何かメリットは無いのでしょうか…」

百歩譲って…、図の右下に、負イオンの効能・効果に対する考え方を示しておきました。それは、生命にとっては、地球の大気中に酸素が増加した頃から「酸化」という現象が脅威となりました。酸化とは、ある物質に酸素が結合することも一つですが、それは即ち結合した酸素原子によって電子が奪われることです。従いまして、電子を放出しやすいものを周囲に満たしておけば、酸化を防ぐことができると考えられます。その一つが、電子を余分に獲得している負イオンです。身近なものでもう一つ挙げるならば、電子を離して正イオンになり易い水素です。

このように、どちらかと言えば、正イオンよりも負イオンが多く周囲に溢れている方が、様々な部分に働いている酸化という現象を、僅かながらでも軽減させることが出来るのかも知れません。