最近は、消化に関連した記事を続けているわけですが、今回も引き続いて進めて行くことにします。

世の中には、とんでもない情報に更なる尾ひれが付けられ、あたかも常識のように定着しつつある誤情報が沢山あります。その一つ一つを紹介してきているのですが、今回は「重曹(じゅうそう)」即ち「炭酸水素ナトリウム」に絡む問題を採り上げてみようと思います。

「重曹水が癌に効く」などというのは、その典型例だと思います。或いは、軽度のものとしましては、「重曹を飲めば体がアルカリ性に傾いて健康に良い」などというのがあります。このような情報の真偽について、学術論文の有無とか、信頼できる人が言っているかとか、そのようなことを判断基準にしている限りは、それこそ多数決にて多い方を信じることと何ら変わりません。そうではなくて、もっとしっかり真面目に考えてみることが大切だと思います。

「酸」と「アルカリ」が関係する話はややこしい…と、多くの人が思っていることでしょう。そこで、先ずは最もシンプルに、基本的なところから見ていきたいと思います。

地球には水があるからこそ生命が育まれたのですし、私たちの体内にも体重の6~7割に相当する水が存在しています。また、二酸化炭素は炭素原子を持っていることから、生命にとっては酸素の何倍も重要な気体であると言えます。この、水と二酸化炭素が出会って起こる現象から、事の本質が明らかになってきます。

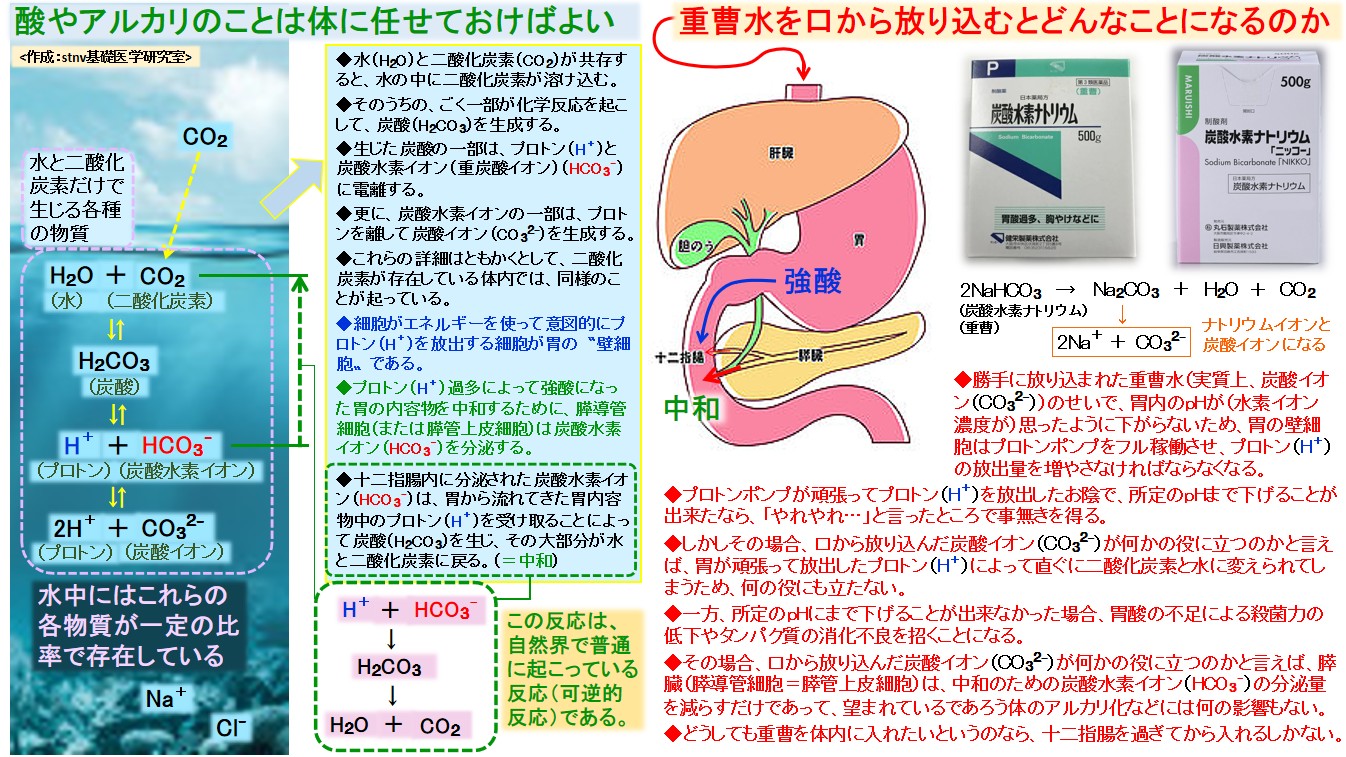

なお、今から述べることを文字にて表したものを、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左端に載せましたので、スマホで記事をお読みの方は、後からでも見て頂ければ結構です。

海であっても、川や池であっても、私たちの体内であっても、水と二酸化炭素は必ず出会うことになります。原始の地球は今よりも二酸化炭素濃度が遥かに高かったですし、私たちの体内もそれと同様であって、かなり高濃度の二酸化炭素が存在しています。そして、その二酸化炭素は水に溶け込みます。

炭酸飲料と呼ばれる各種の飲み物がありますが、あれは、飲料に高濃度の二酸化炭素を溶け込ませたものですし、温泉の炭酸泉は、二酸化炭素が比較的多く溶け込んだ温泉です。そして多くの場合、水に二酸化炭素が溶け込むというのは、水分子の間に二酸化炭素分子が入り混じっている状態です。しかし、ごく一部は、水分子と二酸化炭素分子が化学的に反応して〝炭酸〟という物質に変化します。なお、分子式につきましては、図にて確認していただくことにして、文中では割愛させていただきます。

生じた炭酸は、その一部がプロトン(巷で言われる「水素イオン」)と炭酸水素イオン(重炭酸イオン)に電離します。更に、炭酸水素イオンの一部は、プロトンを離して炭酸イオンを生成することになります。

因みに「プロトン」は、先にupしました記事『一時しのぎで飲んだ胃薬が全身を蝕む』で紹介しました「プロトンポンプ阻害薬」で言う「プロトン(陽子)」です(陽子は「ようこ」さんではなくて「ようし」です)。水素原子は1個の陽子と1個の電子で成り立っていますので、それから電子を取り去ると陽子だけが残ることになりますので、それは即ち「陽子(プロトン)」なのです。また、「水素イオン」と言った場合は、厳密には余分に1個の電子を獲得した陰イオンの水素イオンも含めることになりますので、やはり「プロトン」と呼んだ方が正確な表現になります。

私たちの体内でも、二酸化炭素が体液に溶け込むことで同様の現象が起り、炭酸、プロトン、炭酸水素イオン、炭酸イオンが生じ、それらの量は種々の条件に応じて一定の比率に保たれることになります。また、このうち今回のお話の中で着目するのが〝プロトン〟と〝炭酸水素イオン(別名:重炭酸イオン)〟です。

プロトン(一般に言われる「水素イオン」)の濃度は〝pH(水素イオン指数)〟として、特に生理学では非常に重要な指標にされます。「なぜ水素イオンが?」という疑問を持たれたならば、「○○イオン」と表現するから「なぜ水素のイオンだけが特別視?」となるわけです。実際には、「陽子」が1個、単独でフリーな状態になっているものですから、その存在は化学的に非常に大きな影響をもたらすことになるわけです。

私たちの胃の中では、プロトンの濃度をかなり高めることによって、それによって殺菌力を得たり、タンパク質の構造(立体構造)を変化させたりする方法が、生物進化の過程において獲得されました。

この「プロトンの濃度を高めること」が即ち「水素イオン濃度を高めること」なのであり、「pHを下げること」と同義になります。また、プロトン濃度がかなり高まった状態が即ち「強酸」だということになります。

なお、「酸」という表現は非常にイメージが湧き難く、小学生からの教え方が良くないのか、「酸っぱいもの」といったイメージを思い浮かべてしまいがちです。しかしそれは、人間の味覚に照らし合わせたイメージであって、化学的な状態をイメージさせるものではありません。だからこそ、正しくは「周囲にプロトン(陽子)が沢山ある状態」をイメージしていただくのが良いと思われます。

私たちの胃に存在する〝壁細胞(へきさいぼう)〟は、細胞内に取り込んだ体液中のプロトンを、胃の内部に面した側の細胞膜から胃内へと、多数のプロトンポンプを使って放出します。それによって胃の内部には、非常に多量のプロトンが充満することになります。即ち、胃の中がpH1~2あたりの強い酸性になるわけです。

次の段階において、強い酸性になった胃の内容物を、そのまま小腸に流すわけにはいきません。従いまして、胃から出てすぐの場所(十二指腸の上流)にて、その増加したプロトンを回収する作業(=強酸を中和する作業)が行われるわけです。

具体的には、膵臓の膵導管細胞(別名:膵管上皮細胞)に炭酸水素イオンを多量に分泌してもらい、プロトンと出会わせてやるわけです。言い換えるならば、炭酸水素イオンにプロトンを吸収してもらう、ということになります。

プロトンが炭酸水素イオンに吸収されると、その結果として炭酸が生じます。生じた炭酸は、その殆どが勝手に水と二酸化炭素へと戻ることになります。

要するに、水と二酸化炭素から炭酸が生じ、更に、プロトンと炭酸水素イオンを生じた過程と逆の反応が、十二指腸内にて行われ、結果として「中和された」ということになるわけです。

さて、重曹を飲むという行為が、その後に体に与える影響について見ていくことにしましょう。

そもそも重曹とは〝炭酸水素ナトリウム〟のことで、日本薬局方では胃酸過多や胸やけなどに適用できるとされています。一般的な摂取の仕方は、コップ一杯(約200ml)の水に対して、小さじ4分の1(約1g)の重曹を溶かして飲むということです。

また、水に溶かした時には次のような状態になります。即ち、掲載した図の右上に示しましたように、先ずは、炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素に分かれます。次に、炭酸ナトリウムは更に、ナトリウムイオンと炭酸イオンに分かれます。そして、効果を示すとすれば、炭酸イオンがその本体になります。

いよいよ核心に迫っていくわけですが、コップの中に生じた炭酸イオンは、口腔内や食道内ではそのままの状態で存在しますから、酸の中和などに働くことになります。

次に、炭酸イオンが胃に到達した時、胃の中に多量に存在するプロトンと結合し、殆どが炭酸水素イオンに変化します。これは上述した、膵臓から分泌される炭酸水素イオンと同じ物質です。従いまして、その炭酸水素イオンは、更に胃の中のプロトンと結合し(プロトンを吸収し)、胃内のpHを高めることになります。すると、胃の方は、胃内のpHが思ったように下がらないため、胃の壁細胞はプロトンポンプをフル稼働させ、プロトンの放出量を増やさなければならなくなります。

「…ということは、重曹水を飲むと、胃の壁細胞を酷使することになる?」

そういうことですね。私たちの体内のあらゆる部分には、状態をモニターして稼働状態を調節するための受容器や神経系が完備されていますから、所定のpHになるまでプロトンポンプが頑張り続けることになります。この場合、プロトンポンプが頑張ってプロトンを放出したお陰で所定のpHまで下げることが出来たなら、「やれやれ…」と言ったところで事無きを得ることになります。

しかしその場合、口から放り込んだ炭酸イオンが何かの役に立つのかと言えば、胃が頑張って放出したプロトンによって直ぐに二酸化炭素と水に変えられますので、何の役にも立たないということになります。

一方、プロトンポンプが頑張ったのだけれども、余計なことをされたせいで所定のpHにまで下げることが出来なかったという場合、胃酸(プロトン)の不足による殺菌力の低下やタンパク質の消化不良を招くことになります。

その場合、口から放り込んだ炭酸イオンが何かの役に立つのかと言えば、膵臓の膵導管細胞(膵管上皮細胞)は、中和のための炭酸水素イオンの分泌量を減らすだけであって、望まれているであろう体の(体液の)アルカリ化などには何の影響も無いということになります。

おまけに、元が炭酸水素ナトリウムですから、ナトリウムイオンを同時に摂取することになりますので、減塩を考えている場合も逆効果になります。

「もう、踏んだり蹴ったりですね。。」

もし、「どうしても重曹を使いたいんだ」というのであれば、胃酸や膵液の影響を受けない部位、即ち、十二指腸を過ぎた箇所に体外から管を通すなどして、そこに直接注入するしかないということになります。

結局、体内の酸やアルカリのことは体に任せておけばよい、ということになります。

補足ですが、体内の酸とアルカリを最も手軽にコントロールできる方法を挙げるとするならば、呼吸を変えることによって体内の二酸化炭素濃度を変えることです。即ち、呼吸をゆっくりにして体内の二酸化炭素の濃度を高めれば、プロトンが増えて体液が酸性に傾こうとします。逆に、過呼吸の場合のようにハァハァと激しく呼吸すれば、二酸化炭素濃度が低下して体液がアルカリ性に傾こうとします。