一つ前の記事『紅葉の紅はモミジの防御物質であり土壌微生物へのプレゼントでもある』では、赤色を呈するアントシアニンの例として、カエデに多く含まれているクリサンテミンを中心に、色々な話を交えて紹介しました。そこで今回は、秋に葉を黄色く染める樹種の代表とも言えるイチョウについて、黄葉(こうよう、おうよう)の原因物質であるキサントフィル類について、色々な話を交えて紹介しようと思います。

秋の紅葉のシーズンになりますと、人間の手の殆ど入っていない自然林では、赤い葉っぱの木、黄色い葉っぱの木、茶色い葉っぱの木、緑のままの葉っぱの木が入り乱れ、四季がはっきりした地域の秋を感じさせられます。植物たちは、別に人間を感動させようと色づいているわけではありません。彼らは厳しい冬を乗り越えるために、樹種によって様々な生存戦略を実行していくことになり、その戦略の違いによって、結果として秋の葉が赤く見えるようになったり、黄色く見えるようになったり、茶色くなったり、緑のままだったりすることになります。そしてその色の本体の多くは、実際に色の付いた物質、即ち色素が含まれていることによります。

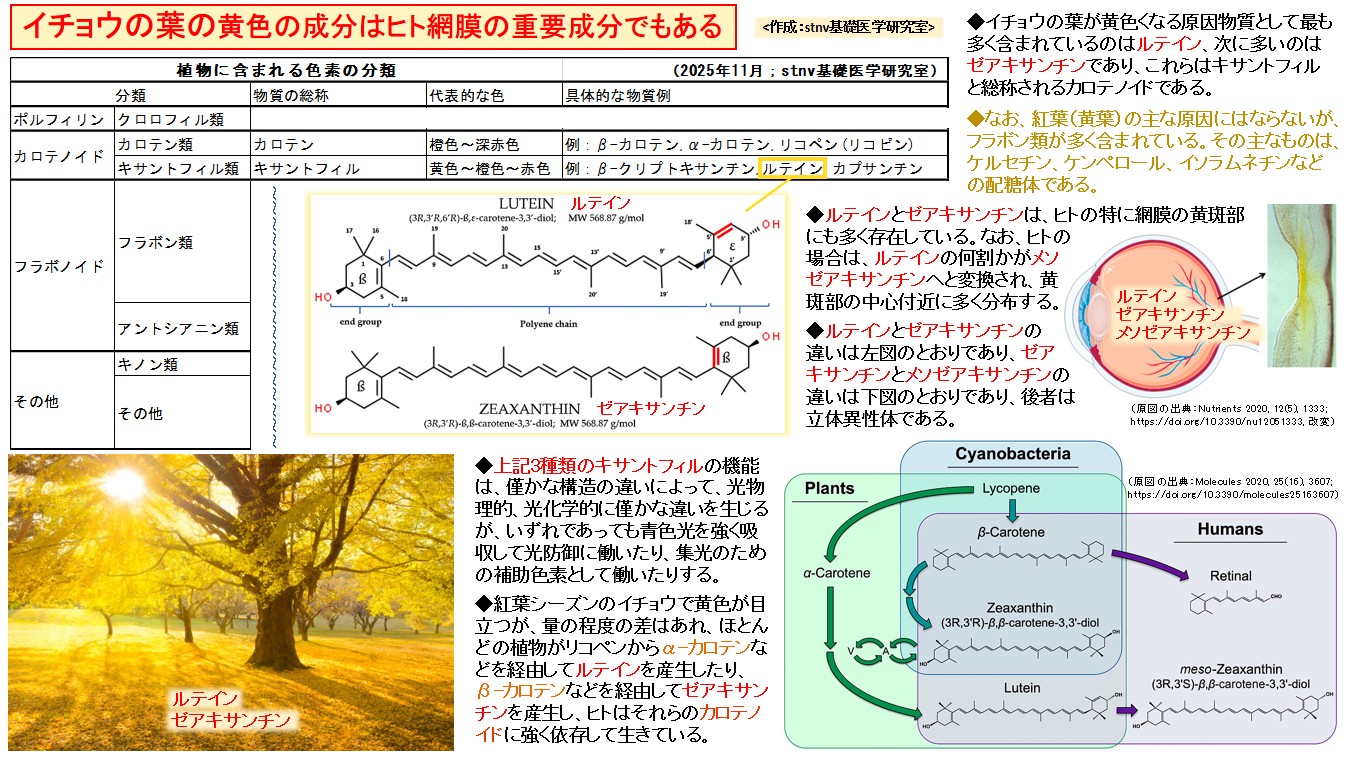

植物に含まれる様々な色素の全貌を整理した表を、一つ前の記事の添付画像に載せましたが、元の表のみをhttps://stnv.blog/png/Plant-pigment.pngで見えるようにしておきましたので、今回の添付画像(高画質PDFはこちら)で見えていない部分が気になった場合は、元の表をご確認ください。

イチョウの場合、秋に葉が黄色く見えるようになる理由は、夏までは葉緑素の緑色で隠されていた黄色が、秋になって葉緑素が分解されて幹に吸収されてしまったことによって、葉に残された黄色が目立つようになることによるものです。そして、その黄色の原因物質は、カロテノイドに分類されるもののうち、キサントフィルに分類される、〝ルテイン〟と〝ゼアキサンチン〟が主なものです。また、量的に多いのはルテインのほうです。

「ルテイン…、なんか、よく聞く名前のような気がします。サプリメントにもありますし、それは目に良いとか…」

そうです!そのルテインです。ルテインは、私たちの体のほぼ全身に分布していますが、特に高濃度で存在しているのが網膜の黄斑の部分(黄斑部)です。ルテインは、黄斑部において特に高エネルギーである青色光を、ある程度吸収して弱め、光によるダメージから目を守る役割を果たしているとされています。

また、イチョウの葉の黄色の成分として2番目に多いゼアキサンチンも、ルテインと同様に、私たちの目の網膜の黄斑部分に多く含まれています。なお、黄斑部の中でも、より中心に近い部分で高濃度になっています。

因みに、ヒトの場合は更に、緑黄色野菜などの食物から戴いたルテインの何割かが、網膜に存在する細胞(網膜色素上皮細胞)によって、メソゼアキサンチンという物質に変換されます。これは、黄斑部の最も中心付近に高濃度に蓄積されて利用されることになります。なお、この話の詳細につきましては、回を改めて紹介しようと思います。

「太陽光を浴びるイチョウの葉も、光を受け取る私たちの網膜も、ルテインやゼアキサンチンという黄色の色素で守られている…ということですか?」

はい、その通りです。ルテインとゼアキサンチンは、同じくキサントフィル類に分類される物質なのですが、物質名だけからイメージしてしまうと、両者は全く異なった物質であるように思えてしまいますね。だからこそ、面倒であっても、その分子構造を確認することが、最終的には理解を飛躍的に速めることになります。

スマホで記事をお読みの方は、後でご覧になっても結構ですが、添付した図の中央付近に構造式を載せておきました。要するにルテインとゼアキサンチンの違いは、余程しっかりと見なければ違いが分からない程の違いしかありません。従いまして、ルテインとゼアキサンチンの特性の違いも、ごく僅かなものになります。光物理的、光化学的に僅かな違いを生じるわけですが、いずれであっても青色光を強く吸収し、イチョウの葉やヒトの目の網膜を強い光から守ってくれているわけです。

なお、クロロフィルを持つ植物細胞の場合は、ルテインやゼアキサンチンが青色光を受光したことによって得たエネルギーを、クロロフィルに渡して光合成能力を高める役割をも果たしています。即ち、クロロフィルは波長の短い青紫色と、波長の長い赤色を良く吸収してエネルギーを得られるのですが、青紫色よりも少し波長の長い青色の受光効率がよくないため、代わりにルテインやゼアキサンチンなどのキサントフィル類がその青色光を吸収し、得たエネルギーをクロロフィルに渡すという、補助色素または集光色素としての役割も担っているということです。

添付しました図の右下に、植物とシアノバクテリア(光合成細菌の一種)とヒトの3種類の生物における、カロテノイドの代謝が描かれています。ここで注目していただきたいことは、約27億年前に誕生したシアノバクテリアが、既にゼアキサンチンを上述の目的で作り出し、使い始めたということです。即ち、強い光に対する防御機能と、光合成の機能を補助的に高めるためです。私たちの網膜が高エネルギーの青色光から守られているのも、元はと言えばシアノバクテリアのお陰です。

また、図にはキサントフィル類の前駆物質に相当する各種カロテンが描かれています。ヒトは、キサントフィル類と同様にカロテン類も自分で合成できないため、一般的には植物が作ってくれたものを戴くしか方法がありません。充分に感謝して戴かなくてはならないでしょう。そして、植物からβ-カロテンを戴いた後は、それを元にビタミンA(レチナール)を合成できたり、ルテインを戴けば、それを元にメソゼアキサンチンを合成でき、それによってはじめて私たちは安全に紅葉などの景色を見ることが出来るようになるわけです。この世では、多くのことが繋がり合っているということなのでしょう。

以上のようなわけですので、イチョウ並木にて黄色く染まった落ち葉を見たとき、そこにルテインやゼアキサンチンなどのキサントフィル類の存在を意識します。また、ポプラ、ケヤキ、カツラ、エノキ、ニレ、ヤナギ、ブナなどの秋に黄葉する木々の黄葉も同様であって、ルテインとゼアキサンチンが主となって黄色を演出します。そして、それらの物質はヒトに必須であっても自ら合成できない物質なのであり、人の能力の及ばないことを平然とやっている木々の黄葉を踏みつけていく…、いや、畏れ多くて、軽率には踏みつけられないことでしょう。