先にupしました記事『AIにインフルエンザ対策の一般論と真実を問い質してみた』の中で、「科学的に見た『真実に近いインフルエンザ対策』」というのがあって、そのベスト5の中に〝緑茶カテキン(EGCG,EGC,ECG)〟と〝テアニン〟が入っていました。そのうち、緑茶カテキンについては詳細記事(『海外で注目を浴びる緑茶の圧倒的な抗ウイルス作用』や、『タミフルとお茶を較べておきましょう』)を既に書いているのですが、テアニンについてはまだ書いていませんので、今回はそれについて書くことにします。

テアニンという物質は、お茶の〝旨味(うまみ)成分〟の一つになっているものです。「一つ」と言うからには、他にもまだあるということなのですが、例えば、グルタミン酸やアスパラギン酸も、お茶の旨味成分の一つになっています。おおよそ、アミノ酸という物質は、色々な味を感じるものです。

因みに、甘味を感じるアミノ酸は、グリシン、アラニン。苦味を感じるアミノ酸は、バリン、ロイシン、イソロイシン、トリプトファン、ヒスチジン、フェニルアラニン、などです。それ以外のものは、詳細を割愛しますが、複雑で中間的な味を示します。そして、これらが合わさり、比率が変わることによって、味の深みや風味の違いが生じることになります。

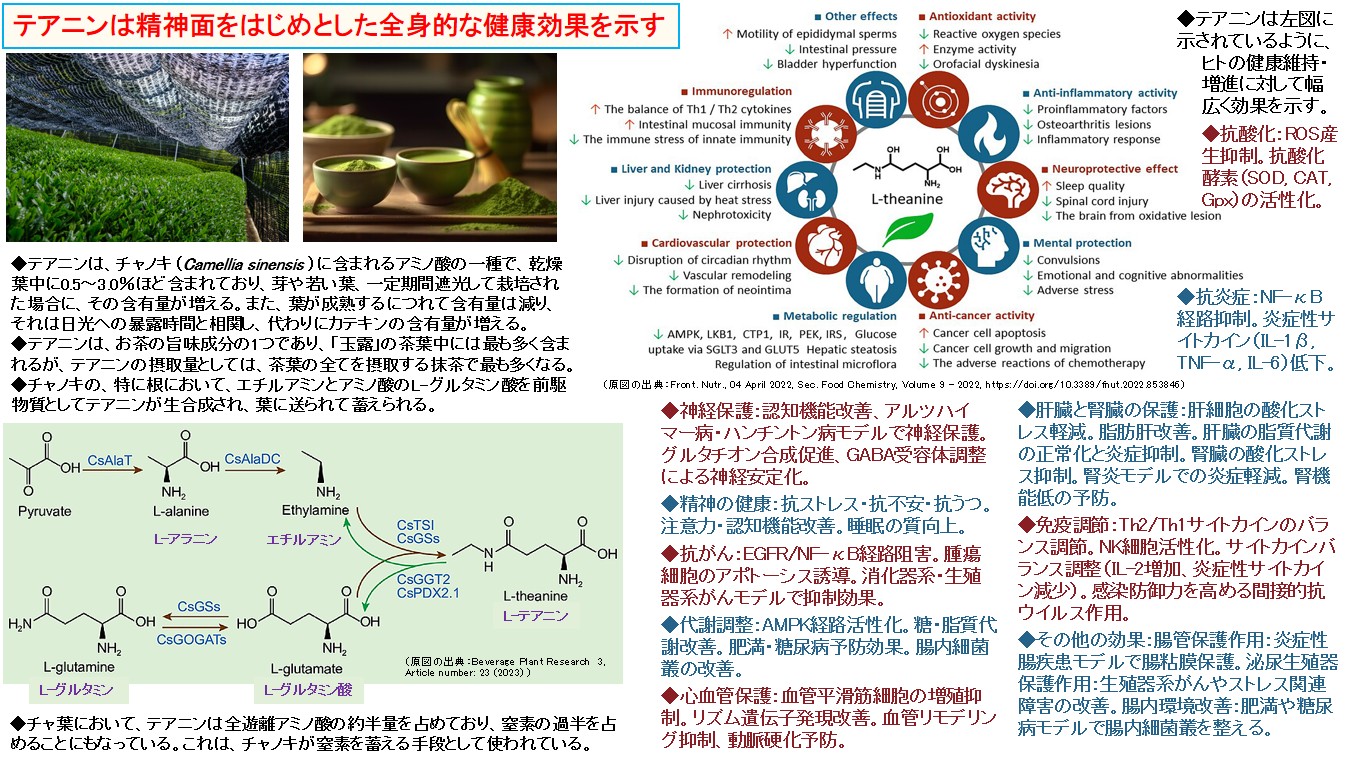

お茶の場合、旨味の中心は、含有率の高いテアニンに依存することになります。テアニンの概略につきましては、添付しました図(高画質PDFはこちら)の左半分に書いておいたのですが、それは次のようです。

テアニンは、チャノキ(Camellia sinensis )に含まれるアミノ酸の一種なのですが、植物では近縁種に少し見られる程度であって、比較的特殊なアミノ酸だということになります。乾燥葉中には0.5~3.0%ほど含まれていて、芽や若い葉、一定期間遮光して栽培された場合に、その含有量が増えることが知られています。そして、葉が成熟するにつれて含有量は減り、それは日光への暴露時間と相関し、代わりにカテキンの含有量が増えることが知られています。

テアニンの含有量が多いお茶の代表は「玉露」です。玉露の乾燥茶葉100g中には、テアニンが1.5~3.0g含まれるそうです。次に多いのは「抹茶」で、100g中には1.0~2.5gのテアニンが含まれているそうです。次に多いのは「煎茶」で、乾燥茶葉100g中に0.4~1.2g含まれているそうです。次に多いのは「番茶」なのですが、成熟葉を用いているためテアニン含有量は少なくなり、乾燥茶葉100g中に0.2~0.6g程度になるそうです。

カテキンの含有量も示しておいて欲しいという要望にお応えして、上記の順に書いておくことにします。いずれも100g中のカテキン含有量で、玉露:8~12g、抹茶:10~16g、煎茶:10~14g、番茶:7~10g、といったところです。

全体を眺めますと、茶種によるカテキンの含有率はあまり大きくは変わらない感じですが、番茶は成熟葉を用いるため、繊維質を含めた他の成分が多いことによって、テアニンだけでなくカテキンの含有率も低くなります。

お茶として飲む場合、茶葉全体を粉にして飲むことになる抹茶が、テアニンの摂取やカテキンの摂取のためには最も効率が良いと言えます。また、玉露や煎茶をミルなどで粉にして茶葉全体を飲めば、上記の各数字の全てを胃袋に入れることになります。

添付しました図の左下方に、テアニン(天然ではアミノ酸の殆どがL体であるため、「L-テアニン」)の生合成経路を引用しておきました。エチルアミンとグルタミン酸が前駆物質になって合成されることが特徴で、当然のことながらグルタミン酸に構造が似ています。それにも拘らず、アミノ酸とは思えないほど、多くの生理活性を示すことになるわけです(後述)。

なお、テアニンの生合成は、チャノキの主に〝根〟で行われ、それが葉にまで運ばれて貯蔵されるようです。チャノキにとって、テアニンがどのような役割を担っているのかについては、チャノキが理由をしゃべってくれれば一気に解決するのですが、なかなか人間には伝わらないようです。従いまして、現在のところは次のように解釈されています。それは、テアニンは茶葉における全遊離アミノ酸の約半量を占めていて、窒素の過半を占めることにもなっていますので、チャノキが窒素を蓄える手段として、テアニンを使っているのではないか…ということです。

さて、アミノ酸であるテアニンが、ヒトに対して驚くべき生理活性を示すという話に移ります。添付しました図の右上に図がありますが、この図を掲載している論文に書かれている「テアニンの生理活性」を、次に箇条書きにて書いておきます。なお、図の上部から時計回りに見ていくことにします。

◆抗酸化:ROS産生抑制。抗酸化酵素(SOD, CAT, Gpx)の活性化。

◆抗炎症:NF-κB経路抑制。炎症性サイトカイン(IL-1β, TNF-α, IL-6)低下。

◆神経保護:認知機能改善、アルツハイマー病・ハンチントン病モデルで神経保護。グルタチオン合成促進、GABA受容体調整による神経安定化。

◆精神の健康:抗ストレス・抗不安・抗うつ。注意力・認知機能改善。睡眠の質向上。

◆抗がん:EGFR/NF-κB経路阻害。腫瘍細胞のアポトーシス誘導。消化器系・生殖器系がんモデルで抑制効果。

◆代謝調整:AMPK経路活性化。糖・脂質代謝改善。肥満・糖尿病予防効果。腸内細菌叢の改善。

◆心血管保護:血管平滑筋細胞の増殖抑制。リズム遺伝子発現改善。血管リモデリング抑制、動脈硬化予防。

◆肝臓と腎臓の保護:肝細胞の酸化ストレス軽減。脂肪肝改善。肝臓の脂質代謝の正常化と炎症抑制。腎臓の酸化ストレス抑制。腎炎モデルでの炎症軽減。腎機能低の予防。

◆免疫調節:Th2/Th1サイトカインのバランス調節。NK細胞活性化。サイトカインバランス調整(IL-2増加、炎症性サイトカイン減少)。感染防御力を高める間接的抗ウイルス作用。

◆その他の効果:腸管保護作用:炎症性腸疾患モデルで腸粘膜保護。泌尿生殖器保護作用:生殖器系がんやストレス関連障害の改善。腸内環境改善:肥満や糖尿病モデルで腸内細菌叢を整える。

以上のように、比較的簡単な構造のアミノ酸が、これほどまでに多彩な生理活性を示すことにつきましては、まだ上手く説明できていないようです。まぁ、研究者は説明したくなるのものですが、それ以外の多くの人は、理屈はどうであれ、有効なのか否かが判ればそれで良いわけです。そして、テアニンの有効性がこれほどまでに多く突き止められているのであれば、それを有難く戴けば良いわけです。

インフルエンザ対策としても、先にupしました記事にてテアニンを採り上げたわけですが、それに該当する生理活性は、上記における「免疫調節」であり、感染防御力を高めるということです。

テアニンとカテキンが共に含まれているお茶を飲めば、カテキンが直接的にウイルスを多方面から直接的に阻害してくれると共に、テアニンが免疫力を含めた体の防御力を高めてくれますので、その相乗効果が出ることになります。このような複合的な作用機序は、西洋医薬では期待できませんし、ワクチンは特定の抗体の産生を促すだけであって、ウイルスを直接的に阻害する力も、体の防御力を高める効果もありません。皆さま、テアニンやカテキンの含有量の多いお茶を飲みましょう。

もう一言…。テアニンが他のファイトケミカルの中では、上記における「精神の健康:抗ストレス・抗不安・抗うつ。注意力・認知機能改善。睡眠の質向上」という生理活性がとても強いことです。テアニンが多く含まれる良いお茶を飲むことは、精神の健康を維持・増進させるために、非常に有効な手段となります。