いま、体内にがんが存在していると告げられている人も、私のように一切の検査を受けていないためにがんの有無が判らない人も、これから述べていくことは末永く健康を維持するための基本にもなります。

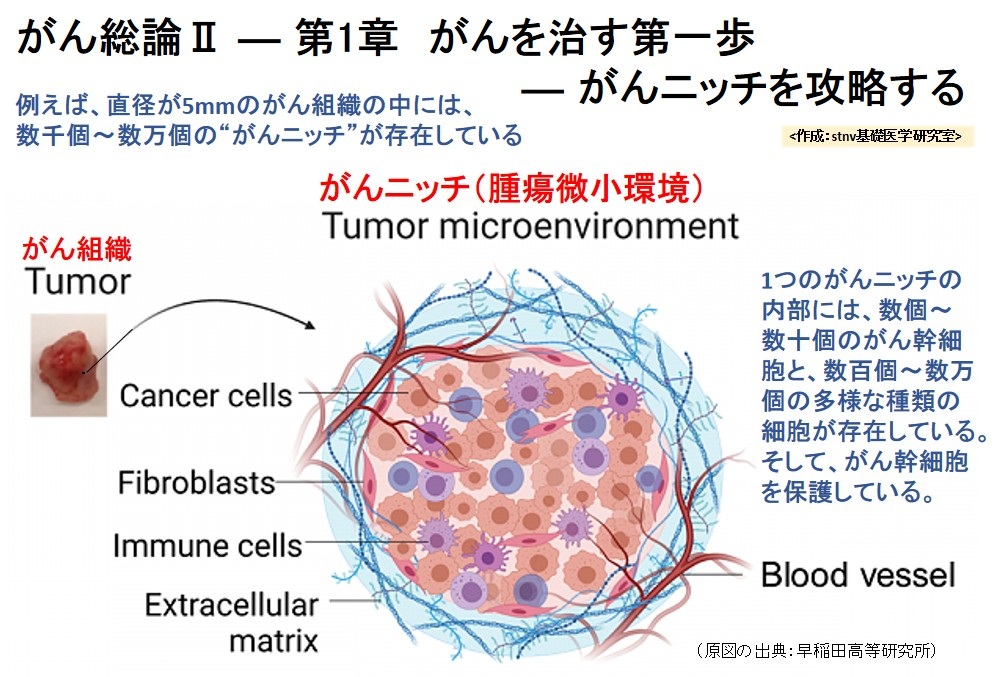

因みに、時代が進むにつれて、がん組織を見つけるための精度が高まってきていますが、CT(コンピュータ断層撮影)、PET-CT(陽電子放出断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像法)、超音波(エコー)などの機器を使って見つけられるのは、やはり一般的にはがん組織の直径が5mm以上であり、それよりも小さい数mm程度のものは見えたとしても確証を得にくいサイズだということです。そして、5mmであった場合、そのがん組織の内部には数千個~数万個の“がんニッチ”が存在していると考えられます。

この“がんニッチ(Cancer Niche;腫瘍微小環境)”といいますのは、一般的には直径が0.1~0.5mm程度の大きさ(範囲)のもので、その内部には数百個~数万個の多様な細胞が存在しています。それらは、がん幹細胞、がん細胞、がん関連線維芽細胞、免疫細胞(マクロファージ・T細胞など)、血管内皮細胞、間葉系幹細胞などです。それぞれをもう少し具体的に言うと、次のようになります。

・がん幹細胞:ニッチの中心に少数(数個〜数十個)存在していて、全てのがん細胞を生み出す源の細胞であるだけでなく、治療に対する抵抗性も持っています。

・がん細胞:がん幹細胞が生み出した細胞であり、がんニッチ内部において圧倒的多数を占めています。

・がん関連線維芽細胞:がん細胞が住みやすいように、周囲の組織(コラーゲンなど)を硬く作り変え、バリアを築く働きをします。

・免疫細胞(マクロファージ、T細胞など):がんニッチに存在する免疫細胞は、他の免疫細胞の攻撃からがん細胞を守ったり、がんの成長を促す物質を出したりします。

・血管内皮細胞:がん組織内に血管を作っていく働きをします。

精密な撮影機器によって発見された5mm程度の小さながん組織には、上述のような種々の細胞によって構成された“がんニッチ”が、数千個~数万個ほど寄り集まっているわけです。そして、個々の“がんニッチ”を何かに例えるなら、シェルター(避難施設・防空壕)という表現がぴったりです。もう少し大きな規模のものに例えるならば、頑強な“お城”のようだと言うこともできるでしょう。

現代医療において、手術によって周辺部ごと“ごっそりと切除”してしまう手術は別として、抗がん剤による攻撃、種々の免疫機能を使った攻撃、放射線を使った攻撃などは、シェルターの中のものを攻撃するのと同じ様相になるわけです。要するに、その攻撃は内部にまで届かないことになるわけです。

その場合、さらに強力な兵器を用いて攻撃を行うと、シェルターごと吹き飛ぶかもしれませんが、シェルターの内部は無事のまま…、という状態に陥ります。そして、シェルターが設けてあった周辺が、見るも無残な姿に大敗してしまう…。全身的に投与される抗がん剤であれば、全身が大きなダメージを受けてしまうことになります。私たちは、この点について改めて考える必要があるでしょう。

では、なぜ、私たちの細胞は変身し、周囲に“がんニッチ”を作るのでしょうか…。それは紛れもなく、細胞にとって過酷な環境になっているからです。その上に何らかの攻撃がなされると、その防御機能が、さらに高められることになるわけです。

既に、“がんニッチ”の内部には、がん幹細胞、がん細胞、がん関連線維芽細胞、免疫細胞、血管内皮細胞、間葉系幹細胞などの細胞たちが存在していることを紹介しましたが、物質としましては、細胞外マトリックス、乳酸・アデノシン・K+などの代謝産物が多く存在しており、低酸素・酸性化・炎症状態になっています。ただ、その内部で生きられるように、がん幹細胞をはじめとした細胞群は代謝系を変化させて対応しているのです。

がんニッチの内部は、人間の想像を超えるほど巧妙に出来ています。その構造を理解すると、なぜ標準治療が効かないのかが自ずと解るようになります。では、がんニッチの内部に見られる各種の巧妙な仕組みについて、重要ポイントだけをごく簡単に見ていくことにします。

・免疫抑制ネットワーク:がんニッチは、各種の免疫細胞を巧妙に操作します。具体的には、制御性T細胞(Treg)を増やす、 M2マクロファージを誘導する、骨髄由来抑制細胞(MDSC)を集める、Fasリガンド(FasL)でCD8+T細胞を排除する、乳酸・アデノシンで免疫を麻痺させる、などです。免疫チェックポイント阻害薬が効かない理由は、そもそも通常の免疫細胞が、ニッチ内部で活動できないからです。

・ 細胞外マトリックス(ECM;Extracellular Matrix)の硬化:これは、コラーゲンが増え、がんニッチそのものが硬くなり、後には、がん細胞の移動や浸潤を助ける足場にもなります。シェルターの外側の強靭な外壁に相当します。

・低酸素と酸性化:がんニッチの中心部は、極度の低酸素状態です。そのため、低酸素誘導因子(HIF)が活性化し、数千もの遺伝子の発現状態(スイッチ)が切り替えられます。その結果として、血管新生、代謝の解糖系シフト(ウォーバーグ効果)、乳酸の蓄積と酸性化、免疫細胞の機能停止、などが起こることになり、これらは全て、がん幹細胞を守る方向に働きます。

・血管新生:腫瘍血管は、一般的に見るならば、異常な構造をしていると言えます。それは、曲がりくねっている、漏れやすい、血流が不安定、中心部には届かない、などです。その結果、投与された抗がん剤は、外側のがん細胞には届いても、中心のがん幹細胞には届きません。

その他にも、がんニッチは次のような特徴を持っています。

・抗がん剤が効かない理由:それは、がんニッチが“血液‐がん関門”になっていること、がん幹細胞は休眠して薬剤を取り込まないこと、ABC(ATP-Binding Cassette)輸送体で薬剤を排出すること、グルタチオンで解毒すること、DNA修復能力が高いこと、などです。これらによって、がんニッチの中心付近にいるがん幹細胞は生き残り、次の段階で、より強くなって再発します。

以上のような、がんニッチの特徴を理解すると、標準治療が効かないことが当然であることが解ってきます。

なお、がんニッチの強さには個人差があって、がんニッチが弱い人は、炎症が少ない、血流が良い、低酸素度が弱い、という特徴を持っています。このような人は、然るべき対策をした場合に、がんの退縮が早くなります。

一方、ニッチが強い人は、慢性的な炎症がある、血流が不良、酸性環境が多い、血小板によるニッチの保護が強い、などの特徴を持っています。そして、然るべき対策を行った場合、どうしても退縮が遅くなります。

このように、がん治療の難易度は、がん細胞の“悪性度”ではなく、住みかであるニッチの強さで決まります。

では、がんを退縮に向かわせるために、最初に行わなければならない、最も重要な対策について述べます。それは、がんニッチを解く(弱める、緩める、崩す)ことなのです。

これを先に行わない限り、シェルターであるがんニッチの内部には、何らの影響力を及ぼすことも出来ません。現代医療が“5年生存率”などと言って、がん幹細胞の反撃が全身に及ぶまでを指標にする理由は、シェルターの内部に影響力を与えることが出来ていないからです。例えば、本人にがんであることを告知し、治療しやすいように先に抗がん剤を与えるといったことは、がんニッチを、さらに強化させることになってしまうわけです。そして、がん幹細胞も、より攻撃的な性質を帯びてしまうのです。

そして、その対策とは、次のことを実践することです。具体的には、光(赤外線・日光)を浴びる、温熱によって体温を上げる、血流を改善する(運動やストレス緩和を行う)、炎症を抑制する(ω3、クルクミン、アスピリンなどを利用する)、代謝を正常化させる(メトホルミン、レスベラトロール、EGCGなどを利用する)、などです。これらは全て、がんニッチを弱らせる方向に働きます。

また、それらを組み合わせて実践することによって、種々の代謝、種々の生体リズム、ミトコンドリアの機能、器官や組織の末梢循環、免疫システムなどが同時に整うことになり、その結果として、がんニッチを維持しておく必要性が無くなり、がんニッチが急速に解かれていくことになります。

要するに、がん治療の第一歩とは、がん細胞を攻撃することではなく、がんニッチという“防御構造”をゆるめ、働きを失わせることなのです。