やはり、特に気になるのは脳の活動です。例えば、クルマやバイクや自転車などを普通に運転しているとき、急に脇道からボールが車前に向かって転がってきたとしましょう。すると、大抵の人は0.7~0.8秒後にはブレーキ操作に移っているそうです。これは、大したもんじゃありませんか!?

実際に体ではどのような情報処理が行われているのかと言えば、転がるボールの映像が目から脳へと連続的に送られます。すると脳は、ボールが転がる方向や速度を割り出し、そのボールと自車が衝突しそうか否かを計算します。もし、ボールの速度が遅いため、そのまま速度を落とさずに通過した方が衝突を回避できるという計算結果であれば、ブレーキを掛けずにそのまま通り過ぎるでしょう。或いは、ボールが転がってくる方向や速度から自車と衝突しそうだという計算結果であれば、すぐにブレーキを掛ける動作に移るでしょう。

後者の場合をもう少し細かく見るならば、目から入ってきた信号を映像にする脳の領域、その情報を元にボールと自車の動きを計算する脳の領域、そこからブレーキを掛けるべきか否かを判断する脳の領域、ブレーキ動作という筋肉の運動を命令する脳の領域など、順々に処理されて行って、最終的に0.7~0.8秒後には足または手の複数の筋肉がブレーキ動作を行っている…、というわけです。これ、素晴らしく高速だと思いませんか?

神経細胞(ニューロン)の軸索(線維の部分)は電気的なパルスで伝わりますので比較的速いことは想像できますが、目~脳~手足までは沢山のニューロンを介して伝達されていくわけですし、ニューロンから次のニューロンへはシナプスと呼ばれる繋ぎ目があって、その部分は神経伝達物質を介して信号が伝わるようになっています。しかも、各領域ではおそらく膨大な数のニューロンによって計算や判断が行われているはずです。それにも拘らず、それらの情報処理の全てが0.7~0.8秒程度で完了してしまう…。これは、どう考えても速すぎると思うのです。

では、ちょっと別の例を挙げてみたいと思います。急に何かに気付いたとき、一瞬にして頭の中がその事で充満してしまう…、という経験は誰にもあるのではないでしょうか。例えば、家から何処かに向かう途中に「あっ、スマホも財布もを忘れた」と気付いたとき、頭の中は、その対策について考えることで充満してしまいます。

そして、「スマホや財布を取りに帰ったら遅れるし、スマホが無いため誰かに連絡することもできない…。」すぐに冷や汗が出てきて、まさに全身的なストレス反応が始まります。「電車にも乗れない…、取りに帰るしか方法は無いか…」と判断したその時、「しかし、重要な約束していた相手に連絡もできないし、これで信頼性を根底から失ってしまう…」と落ち込むことになるでしょう。

客観的には些細な事のようですが、一瞬にして脳内を占領してしまう甚大な出来事なのです。複数のニューロンが神経伝達物質を介して情報処理をしている…などという悠長な脳活動などではなく、一瞬にして脳内をパニック状態にしてしまう何らかの仕掛けが存在している感じです。

全身青ざめて取りに戻ろうとした直後、忘れ物をした自分を追いかけてきてくれた家族が「忘れ物、持ってきたよ!(^^)」と言ってスマホと財布を手渡してくれた瞬間、まさに地獄から這い上がって、いきなり天国に行ったような幸福感に満ち溢れます。この急変も、ちまちまとしてそうな神経伝達物質を介した情報処理の結果だとは思えません。何か、一気に脳内に放散された何らかのものによる情報伝達の結果だという感じがするわけです。

上記のような比較的大きな出来事だけではなくて、例えば何か奇麗なものに目をやったら、その瞬間に脳全体や全身が心地よくなりますし、逆に、怖いものや汚いものに目をやれば、その瞬間に脳や全身の調子が悪くなります。これも、神経伝達物質を介した…という時間のかかりそうな脳活動ではなくて、もっと高速かつ一瞬で拡散する何らかの媒体による結果なのではないのかと思わされる例です。

いわゆる〝意識〟と呼ばれるものもそのような感じがして、例えば、あることを思っていた次の瞬間に別のことを思うと、脳内全体が一瞬にして別の対象を意識するようになります。このように、脳内全体が一瞬に切り替わるような現象は、もっと高速に広がる何物かによるのではないかと考えさせられてしまいます。

そこで、そのような可能性のあるものとして、今日は〝バイオフォトン〟の導入編を紹介したいと思います。

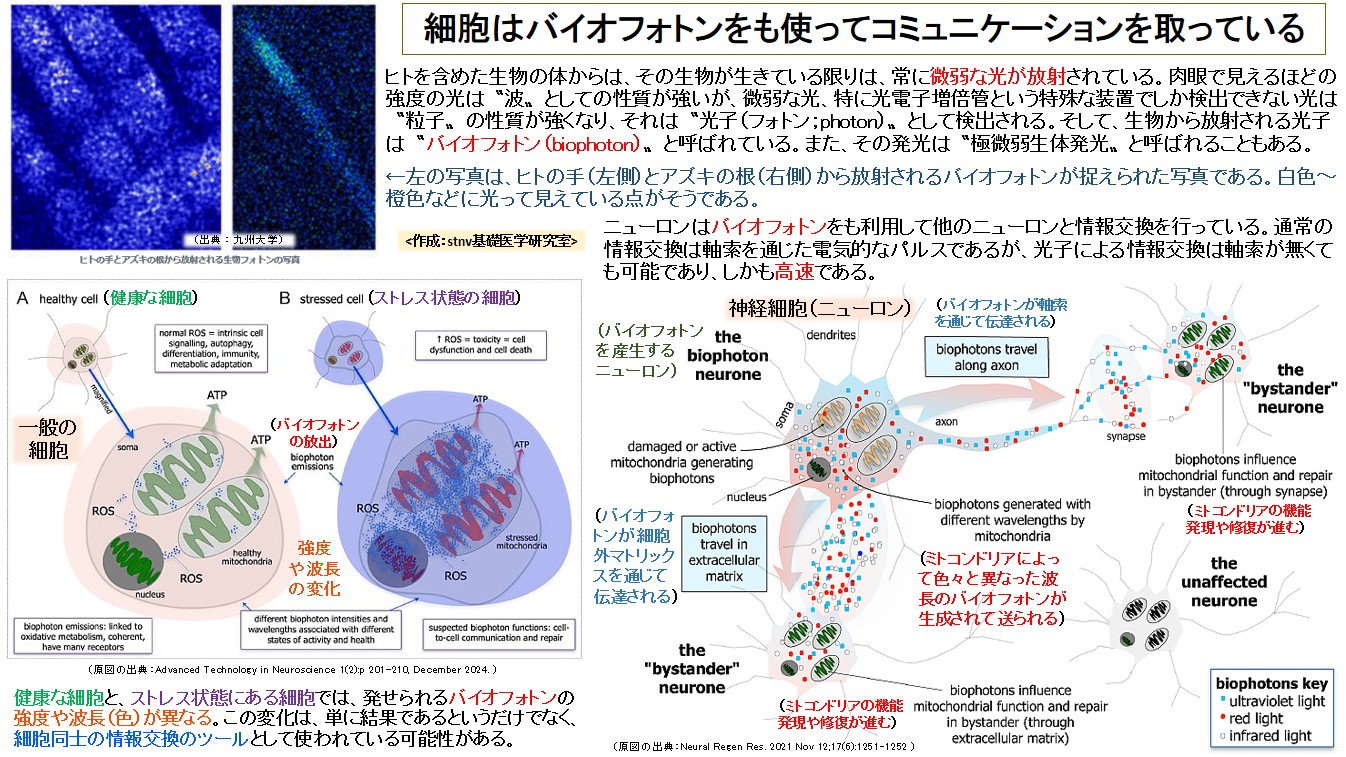

量子力学の分野に少し近付くことになりますが、先ずは、より生物学的な部分から見ていくことにします。掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左上に、かつて公開された写真の例を引用させていただきました。

左側の写真はヒトの手の部分なのですが、光っている各点は、手から放射された〝光子(こうし)〟を捉えたとするものです。また、右側の写真は小豆(アズキ)の根から放射された〝光子〟を捉えたとするものです。

〝光子〟というのは「みつこ」さんではなくて、光の粒子を意味するものです。一般的に、光というのは電磁波であり、波の性質を持ったものなのですが、それは肉眼で見えるほどの比較的強い光の場合です。光がどんどん弱くなっていくと、目では見えなくなりますし、カメラでも捉えることが出来なくなります。ただ、光電子増倍管という特殊な装置を使うことによって、光の粒子を捉えることが出来るようになります。

要するに、肉眼で見えるほどの強さの光は〝波〟としての性質が強いのですが、光電子増倍管という装置でしか検出できない光は〝粒子〟の性質が強く、それは〝光子(フォトン;photon)〟として検出される、ということです。そして、生物から放射される光子ですので〝バイオフォトン(biophoton)〟と呼ばれています。また、その発光は〝極微弱生体発光〟と呼ばれることもあります。

バイオフォトンは、生物が生きているのであれば、およそどのようなものからも発せられています。そして、その光源とも言えるのは、大雑把に言うならば、特にミトコンドリアから漏れ出す活性酸素種(ROS)が種々に反応する時に放出されるものです。

掲載した図の左下には、健康な細胞と、ストレス状態の細胞が描かれており、後者のほうのミトコンドリアから多くの活性酸素種が放出されている様子が描かれています。そして、放出される光(光子)の波長が両者で異なっていることが示されています。

このように、健康な細胞と、ストレス状態にある細胞では、発せられるバイオフォトンの強度や波長(色)が異なることは、単に結果であるというだけでなく、細胞同士の情報交換のツールとして使われている可能性があるのだということを、この論文の著者は述べています。

また、右下の神経細胞(ニューロン)が描かれた図は、ニューロン内のミトコンドリアが種々の波長(色)のバイオフォトンを放出し、そのバイオフォトンは他のニューロンに軸索経由、または細胞外マトリックス経由で伝わり、伝わった先のニューロンのミトコンドリアの機能発現やミトコンドリアの修復に関わっていることを示しています。結論的に言うならば、ニューロンはバイオフォトンをも利用して他のニューロンと情報交換を行っている、ということを示しています。

この例は、他のニューロンのミトコンドリアの機能や修復に対する連絡手段としてバイオフォトンが利用されているとする例なのですが、一般的な情報伝達においてもバイオフォトンが利用されている可能性が大いにあることを物語っています。最近、脳内から発せられるバイオフォトンを頭蓋骨の外側から計測できたとする報告があり、それは別記事として紹介することにします。このことは、脳内は電気的パルスや神経伝達物質だけでなく、光子(バイオフォトン)もを駆使して情報伝達を行っているという可能性を大いに高めるものになっています。