細胞の代謝と環境を支える栄養素の役割を、科学的かつ実践的に探るカテゴリです。

栄養-栄養素

栄養-栄養素 【決定版】主要食品のタウリン含有量を完全に再解析しました(PDF公開)

「生」および「調理後」における、主要食品のタウリン含有量を完全に再解析し、一覧表にまとめた。表中の数値は、複数の公的資料・研究論文を比較し、測定条件(乾燥重量、生重量、mg/g、mg/100g など)の違いをすべて補正したうえで、当研究室が独自に再解析・統一した最も信頼性の高いデータである。

運動-パフォーマンス

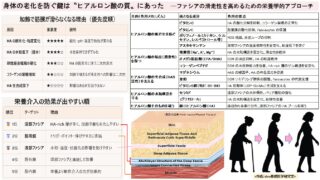

運動-パフォーマンス 身体の老化を防ぐ鍵は〝ヒアルロン酸の質〟にあった ──ファシアの滑走性を高めるための栄養学的アプローチ

ファシアの滑走性を高めたり維持したりするためには、ヒアルロン酸の〝量〟ではなく〝質〟を高めたり維持したりすることが本質である。前回に紹介した行動面での6つの対策に加え、今回紹介する栄養面での対策を行うことによって、滑走性が低下してしまったファシアや筋膜を回復させることが可能になる。

栄養-栄養素

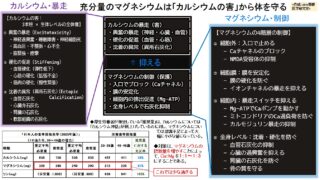

栄養-栄養素 充分量のマグネシウムは「カルシウムの害」から体を守る

充分量のマグネシウムは「カルシウムの害」から体を守ってくれる。厚生労働省が策定している「推奨量」は、カルシウムについては「カルシウム神話」が底上げしているのに対し、マグネシウムについては認識不足によって大幅に小さな値になっている。対策は、マグネシウムの摂取量を増やすことによって、Ca:Mg を1:1~1:3 にすることである。

栄養-栄養素

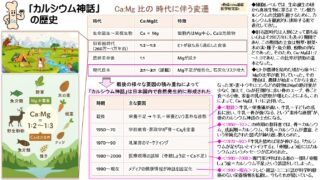

栄養-栄養素 「カルシウム神話」の歴史

「カルシウム神話」はどのように生まれ、なぜMg不足を招いたのか。旧石器時代から現代までのCa:Mg比の変遷を、進化生物学的に解析した。農耕革命・戦後政策・乳業界の影響を踏まえ、Ca偏重が定着した「カルシウム神話」の形成過程を科学的に検証する。

栄養-栄養素

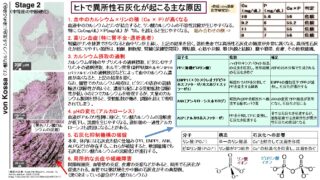

栄養-栄養素 ヒトで異所性石灰化が起こる主な原因

ヒトで異所性石灰化が起こる主な原因を挙げると、1. 血中のカルシウム×リンの積 (Ca × P)が高くなる。2. 高リン血症(特に腎不全・透析患者)。3. カルシウム摂取の過剰。4. pHの変化(アルカローシス)。5. 石灰化抑制機構の破綻。6. 局所的な炎症や組織障害、などである。

生命-進化

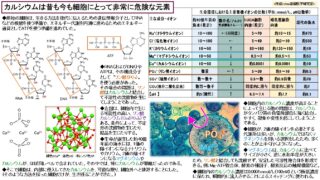

生命-進化 カルシウムは昔も今も細胞にとって非常に危険な元素

カルシウムは、多くの人が思っているほど、有難い元素ではない。細胞にとってみれば、それは生命現象を止めてしまう非常に毒性の高い元素である。その最大の理由は、生命現象が中心的に用いているリン酸と出会うと、リン酸カルシウムの不溶性沈殿を起こしてしまうことである。

生命-進化

生命-進化 細胞がナトリウムではなくカリウムを選んだ理由

細胞がカリウム(K⁺)を選んだのは、酵素やタンパク質の安定性、膜電位形成の効率、そして水和構造の違いによって、生命活動にとってK⁺がより適したイオンだったからである。ナトリウム(Na⁺)は外界に豊富であるが、細胞内では不安定要因となりやすいため、生命は能動的にK⁺を選んだ。

栄養-栄養素

栄養-栄養素 玄米ご飯または白米ご飯だけで生きられるか?

多種類の機能性成分を含んだ米のご飯について、今回は、栄養的な側面から眺めてみた。今の時代、米の価格も高くなったこともあり、多量のご飯に少量の副菜という組み合わせは少なくなったと思われるが、米の栄養素の特徴を知っておくことは、副菜を選ぶときの注意点になる。

栄養-栄養素

栄養-栄養素 ビタミンB2(リボフラビン)の重要ポイントの整理

タミンB2は、全ビタミンのうち、ビタミンA、ビタミンDに次いで3番目に充足率が低く、摂取推奨量の76%に相当する量しか摂れていない(30~40歳代の平均像)。また、ビタミンB2が働くときにはFMNやFADに形を変えるが、その際には亜鉛やマグネシウムの存在が必要であり、それらのミネラル不足もビタミンB2不足と同様の結果となる。

栄養-栄養素

栄養-栄養素 ビタミンAの重要ポイントの整理

ビタミンAは、平均的な食生活を送っている日本人の場合、摂取推奨量の56%に相当する量しか摂れていない。過剰症のリスクを減らした上でビタミンAを不足させないようにする為には、必要な分だけビタミンAへと変換されるβ-カロテンの摂取量を増やすべきである。

栄養-栄養素

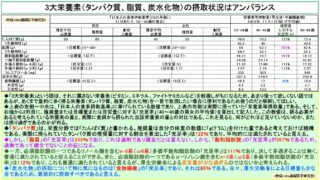

栄養-栄養素 3大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)の摂取状況はアンバランス

この記事は、3大栄養素について、実際の摂取状況を大雑把に把握していただきたくて作成したものである。記事内容の各重要ポイントを再確認していただき、健康を保つための基本中の基本として、日常の食生活において改善すべきところがありましたら、すぐにでも改善していただければと思うところである。

栄養-栄養素

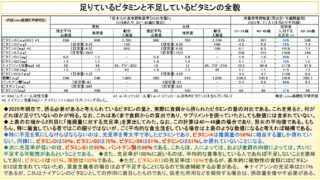

栄養-栄養素 足りているビタミンと不足しているビタミンの全貌

特に不足を気にしなけらばならないのは、充足率を青文字で示したビタミンであり、ビタミンAは推奨量の56%に相当する量しか摂れていない。同様に、ビタミンDは59%、ビタミンB2は76%、ビタミンB6は81%、ビタミンCは81%しか摂れていないことになる。

栄養-栄養素

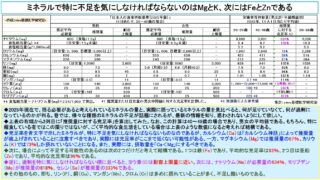

栄養-栄養素 ミネラルで特に不足を気にしなければならないのはMgとK、次にはFeとZnである

特に不足を気にしなけらばならないのは、摂取推奨量に対する充足率が67%のマグネシウム(Mg)と、73%のカリウム(K)である。次に、場合によって不足する可能性のあるのは、充足率が93%の鉄(Fe)と、93%の亜鉛(Zn)である。

栄養-栄養素

栄養-栄養素 体内で必要な水素(H2)は食物繊維から腸内細菌が作ってくれる

体内における水素の供給源は、腸内細菌である。平均的には、腸内細菌の約7割が水素を産生を可能にするヒドロゲナーゼという酵素を持っている。主な細菌は、フィルミクテス門に属するブラウティア属や、バクテロイデス門のバクテロイデス属であり、それらは嫌気性細菌である。これらの細菌を増やすには、大腸まで未分解のまま届く難消化性の食物繊維を食べる必要がある。

飲食-消化吸収

飲食-消化吸収 乳糖不耐症?「症」とはいったい何事だ!!

「症」は、病気の性質や状態を指す語である。しかし、乳糖を分解できないのは病気ではない。逆に、離乳期を過ぎたのに乳糖を分解できることのほうが、病気なのである。成人になっても問題無く牛乳が飲める場合、それは遺伝子変異の結果であり、ラクターゼ活性持続症と呼ばれる。(「症」の文字を使いたくない場合はラクターゼ持続性と呼ばれる)

栄養-栄養素

栄養-栄養素 ひまわりの種を食べる理由

ひまわりの種子の栄養的な最大のメリットは、比較的摂り難いビタミンEを多く摂れることである。その他の特徴としては、ビオチンや銅の含有量が多いことである。ただ、MLBの選手にとっては、気分を落ち着かせたり、集中力を高めたりすることにメリットがあるようである。

栄養-栄養素

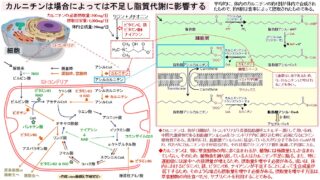

栄養-栄養素 カルニチンは場合によっては不足し脂質代謝に影響する

カルニチンは、特に草食動物の肉に多く含まれるが、植物には極微量にしか含まれていない。そのため、植物食を繰り返している人はカルニチン不足に陥る。また、特に運動後には尿中への排泄量が増えるため、摂取量を増やす必要がある。或いは、体内におけるビタミンC、鉄、ビタミンB6、ナイアシンが不足することによって生合成量が低下するため、そのような場合も摂取量を増やす必要がある。