「食べてすぐに寝ころんではダメだ」と言い聞かせられた人は決して少なくないでしょう。私が子どもの頃は、特に祖父母に「食べてすぐに寝ころんだら牛になるぞ!!」って驚かされたものです。聞き分けの良かった私は、反抗することなくそれに従っていましたが、「牛になってみたいかも…」という期待感も少しありました。

しかし今になると、「非科学的なことを子どもに教えないようにして欲しかった」とか、「なぜヒトだけ直立していることを重視しなければならないのか」とか「無重力状態になる宇宙飛行士はどうすれば良いのか? 彼らには重力的に縦も横も斜めも無いんだから…」などと大人げない反抗心を持ったりします(^^;

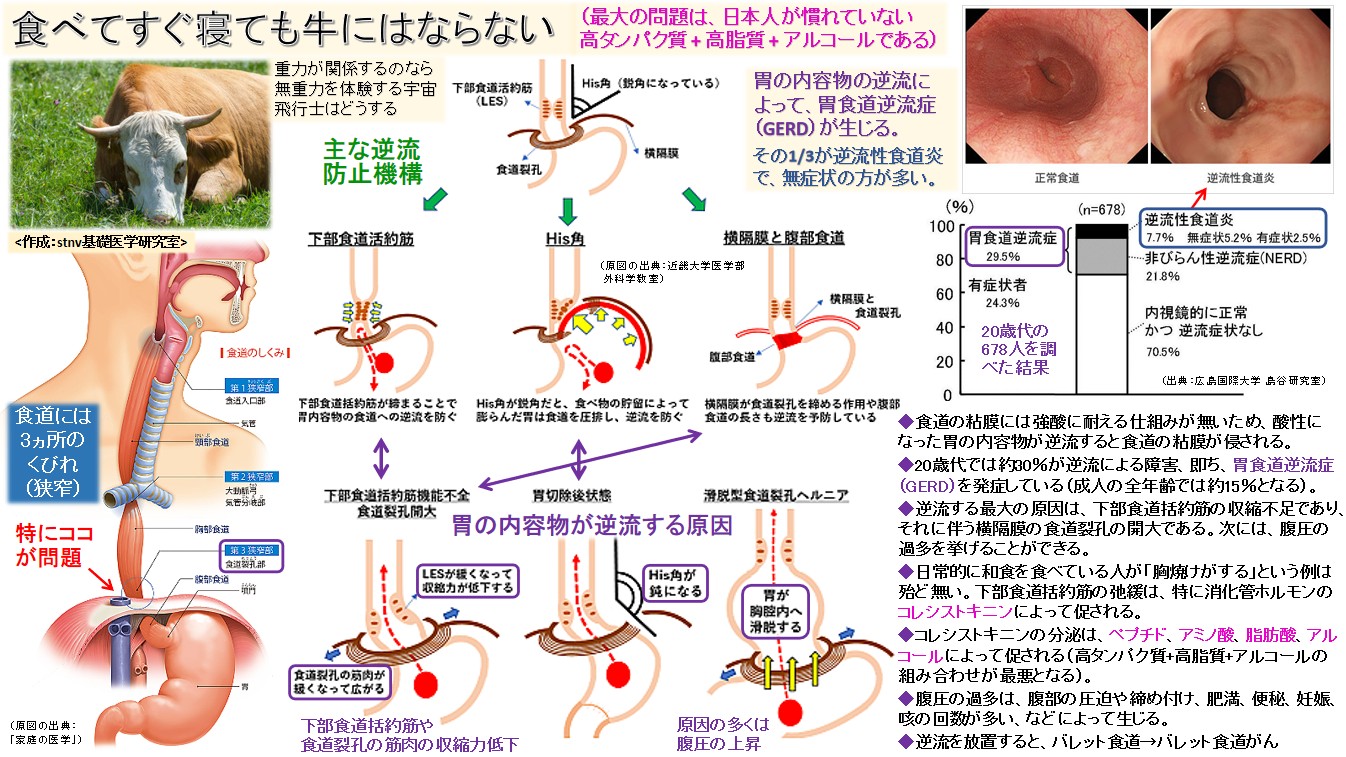

〝逆流性食道炎〟という語は比較的多く耳に(目に)します。〝胸やけがする〟とか、〝口の中に酸っぱい液体が上がってくる感じがする(呑酸(どんさん)症状)〟などと言われますが、実際には自覚症状の無い人の方が多くなっています。これは、自覚症状は無いのだけれども、内視鏡で食道を覗いてみると、胃酸の逆流が原因であると推測される食道炎が観察される、ということです。

そのデータの一つを見てみたいと思いますが、掲載した図(高画質PDFはこちら)の右端のグラフは、20歳代の678例を内視鏡と問診によって診察した結果であり、全体の7.7%が逆流性食道炎(有症状が2.5%、無症状が7.7%)、全体の21.8%が非びらん性逆流症であることが確認されました。そして、これらを合わせた計29.5%が〝胃食道逆流症(Gastroesophageal Reflux Disease:GERD)〟であったということになります。

一方で、成人の全年齢を対象とした集計結果では、平均として約15%に胃食道逆流症が見られるとされています。このことは、20歳代という若い年代の方が、高率に胃食道逆流症を患っている、ということになります。若いから健康だという考え方は間違っていることの証でもあります。若くても、生活習慣の乱れた若者は、けっこう不健康である場合が多いものです。

本来、真に健康な人の場合は、胃から食道への逆流が防がれています。掲載した図の中央付近の上段に、逆流が防がれるメカニズムが描かれていますので、左から順に見ていきましょう。

一つは、食道の下部に在る括約筋(下部食道括約筋)がしっかりと締まることによって、逆流が防がれています。

二つ目は、食道の下部と、膨らんだ胃の外壁が成す〝His角(ヒスかく)〟が、胃が膨れるほど小さくなるため、食道の下部が圧迫されて逆流が防がれる、ということです。

三つ目は、食道を貫通させている横隔膜の穴(食道裂孔)そのものも、食道を締める機能を担っているということです。ただし、食道自体に在る下部食道括約筋に比べると筋力はかなり弱いですから、あくまで補助的だと捉えるべきでしょう。

上述のように、真に健康な人であれば、胃から食道への逆流はしっかりと防がれていますので、健康な宇宙飛行士であれば、無重力状態で食事をしても逆流することは無いと考えて結構です。同様に、地球上で寝転んでも、逆流することは無いと考えて結構です。更には、逆立ちしても、逆流することは無いと考えて結構です。本来、『飲んだ水は重力に逆らってでも胃に向かう』で言及しましたように、食道内壁に何らかの物が触れた場合、自動的に胃の方向へと蠕動運動が起こる仕組みになっていますので、例えば少量が下部食道括約筋の部分を通り抜けて口の方向に向かおうとしても、途中で蠕動運動によって胃の方へ押し戻されることになります。

例えば、コウモリは逆さまにぶら下がって多くの時間を過ごしますが、彼らはおそらく胃食道逆流症には罹らないはずです(全コウモリを捕まえて内視鏡検査をしてみない限りは断言できませんが…)。

「…ということは、真の健康体であれば、食べてからすぐに寝ころんでも大丈夫だということですね!! 牛になることも無いでしょうし…」

その通りです。本来、私たちの遠い祖先は、四つ足にて体幹を水平に保ったまま生活してきました。今でも、寝るときは体幹を水平にして寝ることが多いです。そのようなことで逆流してしまうのは、不健康だからです。或いは、日本人として正しい食事ができていないからです。

では、逆流してしまう人は、何が原因なのでしょうか…? 掲載した図の中央下段の図に示されているのですが、最大の原因は下部食道括約筋の収縮力低下です。

そもそも、この括約筋の弛緩は、ある種のホルモンでコントロールされていて、そのうちの主となるホルモンは〝コレシストキニン(cholecystokinin)〟です。

コレシストキニンは十二指腸や小腸上部にあるI細胞から分泌されるホルモンで、本来の役割は胆嚢を収縮させ、オッディ括約筋(総胆管と膵管が十二指腸に開口する部分にある括約筋)の弛緩を促して胆汁排出を促進することや、膵臓に働いて主に消化酵素の分泌を促進することや、胃が糜粥を十二指腸に送り込む動きを遅くすることなのですが、下部食道括約筋をも弛緩させることになります。特に日本人の場合は、この傾向が強いようです。

そして、コレシストキニンの分泌量が増すのは、十二指腸や小腸上部に、ペプチド、アミノ酸、脂肪酸、アルコールなどが流れてきたときです。従いまして、コレシストキニンの分泌量が最も増し、それによって下部食道括約筋が最も弛緩するのは、食事として高タンパク質+高脂質+アルコールの組み合わせで飲食をした場合だということになります。

着目点は、上記のものが十二指腸や小腸上部に流れてきたときですから、食べてから数時間(3~5時間程度)は流れ続けることになります。典型例は、脂の多い焼き肉や、唐揚げを食べながら、ビールを飲み、焼酎を飲み…などをした後は、5時間後ぐらいまでは下部食道括約筋も緩みますから、特に日頃から不健康である人が寝ころぶと、逆流の可能性が非常に高くなります。特に日本人は、高タンパク質+高脂質+アルコールの組み合わせに対して順化できていない可能性が高いのです。

逆に言えば、日常的に和食のみを食べている人であれば、滅多に逆流しませんので、「胸やけがする」とか「酸が上がってくる」などの言葉は発しないはずです。

なお、胃食道逆流症の原因の一つに、腹圧が日頃から高いために、食道裂孔ヘルニアになっており、下部食道括約筋の収縮と横隔膜の食道裂孔の収縮との相乗効果が得られず、締まりが悪くなるために逆流するケースもあります。

腹圧が高まる主な原因は、腹部の圧迫や締め付け、肥満による腹部内圧の上昇、便秘による腹部内圧の上昇、咳ばらいやくしゃみの回数が多い、などになりますので、該当するものがあれば、それを解消するようにしなければなりません。

胃食道逆流症を放置すると、やがて〝バレット食道〟と呼ばれる病態になり、更には〝バレット食道がん〟へと進行する可能性があります。

従いまして、先ず何よりも、日本人の場合は〝和食〟に徹することが重要だということになります。タンパク質は肉から摂るのではなく、魚介類や大豆、足りない分はプロテイン製剤にて補うのが適切だと考えられます。また、脂質は必須脂肪酸(ω3とω6)をバランスよく摂り、それ以外の脂質は非必須ですので、出来るだけ少なくするのが理想です。アルコールは、どちらかと言えば飲まないに越したことは無いので、その理想に近づけることが大切だと言えます。