また、これも凄いです。ブログ記事として先にupしました「春の七草」のうちの「ナズナ」や「ハコベ」と同様に、今日紹介します「ハハコグサ」もまた、万能薬と言ってよい、極めて優れたものであることが判りました。

掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央に挙げた図の論文は2024年に報告されたものであり、その右側に挙げた図の論文は2017年に報告されたものです。海外では、日本人が見向きもしない身近な植物に、今も科学のメスが入れられ続けています。昔と違い、今では成分分析の技術も、薬理活性試験のレベルも格段に高いですから、調べればどんどんと新しいことが見つかり、それは既存の西洋医薬の欠点である副作用を抑えながら、理に適った機序にて問題を解決できる可能性が見い出せるからです。

そして日本では、ハハコグサはナズナやハコベと同じように、春の七草の一つであって、食べられますよ!縁起が良いですよ!という程度で片付けられています。もう少し調べて、図書館で「薬草」の本を何冊か借りてきて「ハハコグサ」の項目を調べれば、「咳止めや去痰によい」とか、「民間療法として、風邪、咳、扁桃炎、喉の腫れなどの症状改善に」とか「利尿作用があるため腎炎や浮腫みによい」などと書かれているのが関の山です。そして誰もが思うことは「昔は薬が無かったから、こんなものを利用していたんだなぁ。しかし、気休めぐらいにしかならないだろうな…」という程度でしょう。そしてまた、ハハコグサを積極的に利用しようと思う人は、このブログを読みに来てくださっている人の他には、誰もいないであろうと思われます。

ハハコグサは、アジアの一帯に分布しているのですが、例えば欧米の人は、中国からハハコグサの乾燥品や抽出物を購入して用いているようです。研究者も同様であって、それを購入し、最新の機器によって有効成分を同定したり、有効性の評価を行ったりしています。大雑把に言いますと、生理的効果を示す物質は、やはりフラボノイドやフェノール類、およびそれらの配糖体です。このブログで何度も登場するケルセチン、アピゲニン、ルテオリン、カテキンなどもフラボノイド(「フラバン」と呼ばれる基本骨格を持つ化合物)に分類されるもので、ハハコグサにもそれらの配糖体や類縁体が多く含まれています。

なぜこれらの物質が効くのかということですが、植物が自分の身を守るために、植物体内に備蓄している物質の何割かが、このフラボノイドになります。そして、フラボノイドはその化学的性質として、活性酸素種を消去する強い能力を持っています。いわゆる「雑草」のように、太陽光の中の紫外線が強く当たり続ける環境に生える植物ほど、紫外線によって活性酸素種が多く生じますから、それを消去する能力が高くなければ生きていけません。だからこそ、日当たりの良い場所に生える植物は、多量のフラボノイドを備蓄しているのです。また、病原菌やカビに侵されないようにする必要がありますから、フラボノイドはそのような抗菌力も持ち合わせています。

要するに、人の保護を受けることなく炎天下に繁茂するハハコグサ、そしてナズナやハコベも、自己防衛のために多くのフラボノイドを含有しているということです。

では、ヒトはなぜ、植物が含有しているフラボノイドに助けられるのでしょうか…? それは、動物は植物を食べて進化してきたのであり、当然のことながら体内にフラボノイドが入ります。そこで、そのフラボノイドを利用しながら生きるようになったのだと考えられます。例えば、ヒトの体内の抗酸化作用や抗菌作用の何割かは、口から入ってくるフラボノイドに依存しています。「7大栄養素」の一つにファイトケミカルを入れているわけですが、フラボノイドはビタミンと同様の役割を果たしているのだと言えます。

抗炎症作用についても然りです。例えば、必要に応じて体内で炎症が引き起こされる場合、その機序の中には活性酸素種が関与する場面があります。その活性酸素種は、細胞間におけるシグナル伝達の手段として使われたり、免疫系の調節に使われたりしています。そして、用事が済めば活性酸素種は速やかに消去される仕組みになっているのですが、それが追い付かなければ、残った活性酸素種が悪さをするようになります。しかし、そこにフラボノイドが存在していれば、活性酸素種が無事に消去され、炎症反応は必要な分だけ起きて収束に向かうことになります。逆に言えば、日頃からフラボノイドを摂っていなければ、炎症反応が収束し難い体になると考えられるわけです。

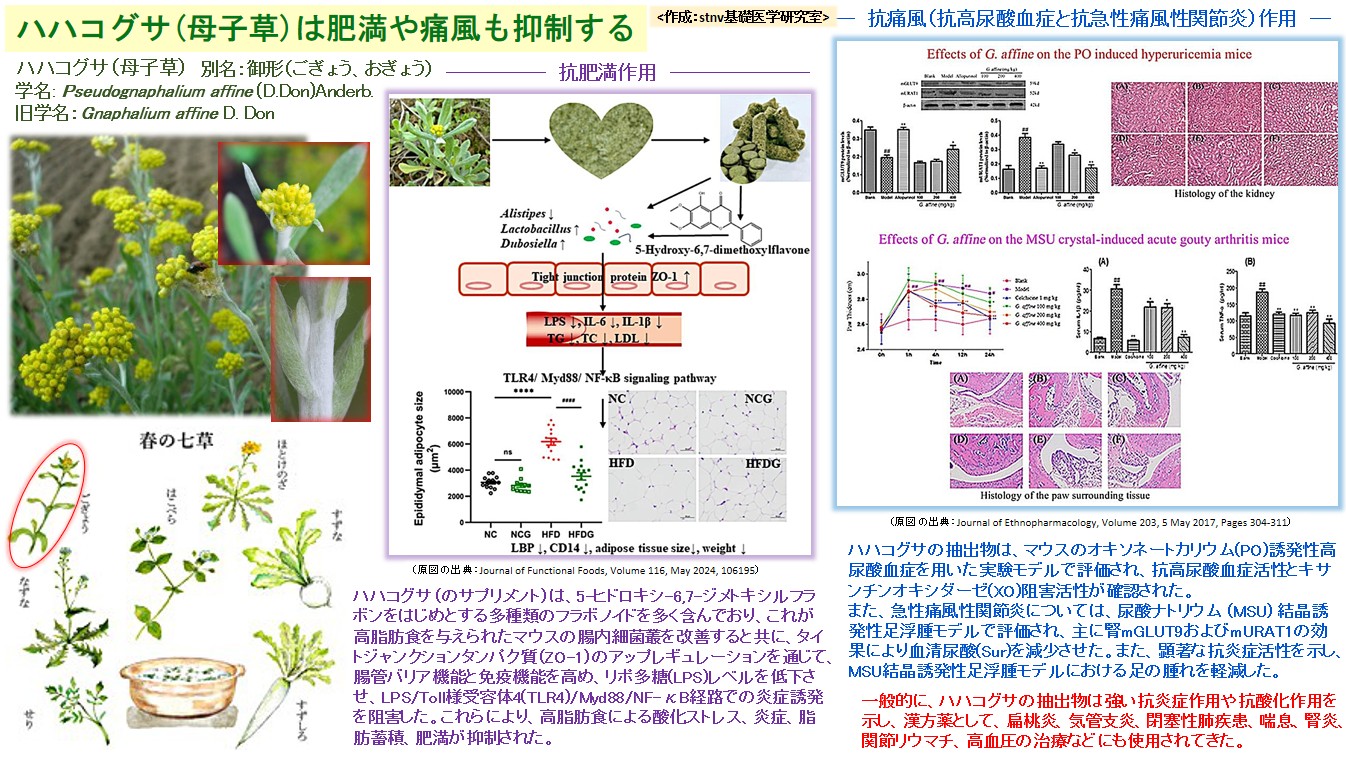

そして今回、ハハコグサの効能として新しく確認されたこととして、掲載した図の中央に引用しました〝抗肥満効果〟があります。その作用機序は細かく追及されているのですが、大まかに言うと次のようになります。ハハコグサ(のサプリメント)には、5-ヒドロキシ-6,7-ジメトキシルフラボンをはじめとする多種類のフラボノイドが多く含まれており、これが高脂肪食を与えられたマウスの腸内細菌叢を改善すると共に、腸管上皮細胞のタイトジャンクションタンパク質(ZO-1)のアップレギュレーションを通じて、腸管バリア機能と免疫機能を高め、グラム陰性菌由来のリポ多糖(LPS)レベルを低下させ、LPS/Toll様受容体4(TLR4)/Myd88/NF-κB経路での炎症誘発を阻害した、ということです。それによって、高脂肪食による酸化ストレス、炎症、脂肪蓄積、肥満が抑制されることになります。

或いは、掲載した図の右側には〝抗痛風(抗高尿酸血症と抗急性痛風性関節炎)〟作用を挙げておきました。これはマウスを用いた実験の結果で、プリン体代謝の最終段階でヒポキサンチンやキサンチンを尿酸に変換する酵素であるキサンチンオキシダーゼ(XO)の活性をハハコグサの抽出物が阻害したという結果や、モデルマウスの血清尿酸値が抑制されたこと、および抗炎症作用によって足の腫れが軽減されたことなどのデータが示されています。

なお、このブログの過去記事に『痛風のリスク要因とリスク低下の方法』がありますので、痛風に関する基本的なことは、それを読み返していただければよいのですが、「摂るべきもの」の中に、ハハコグサを付け加えて頂ければ結構だということになります。

その他にも、海外の文献には、ハハコグサに関する研究結果が多くあります。概して言うならば、ハハコグサの抽出物は、強い抗炎症作用や抗酸化作用を示し、漢方薬として、扁桃炎、気管支炎、閉塞性肺疾患、喘息、腎炎、関節リウマチ、高血圧の治療などにも使用されてきたのであり、実際にそれらの効果は実験的にも検証されている、ということです。

以上のように、ハハコグサは「春の七草」のイメージを大きく超え、万能薬だと言えます。日本でも、乾燥品が商品として売られていますが、4~6月になれば近所で見られる植物ですので、それを採集して乾燥・粉砕し、日常的に飲むお茶にブレンドして戴きたいものです。