今回は、まず、掲載した図(高画質PDFはこちら)を見て頂くことにしましょう。

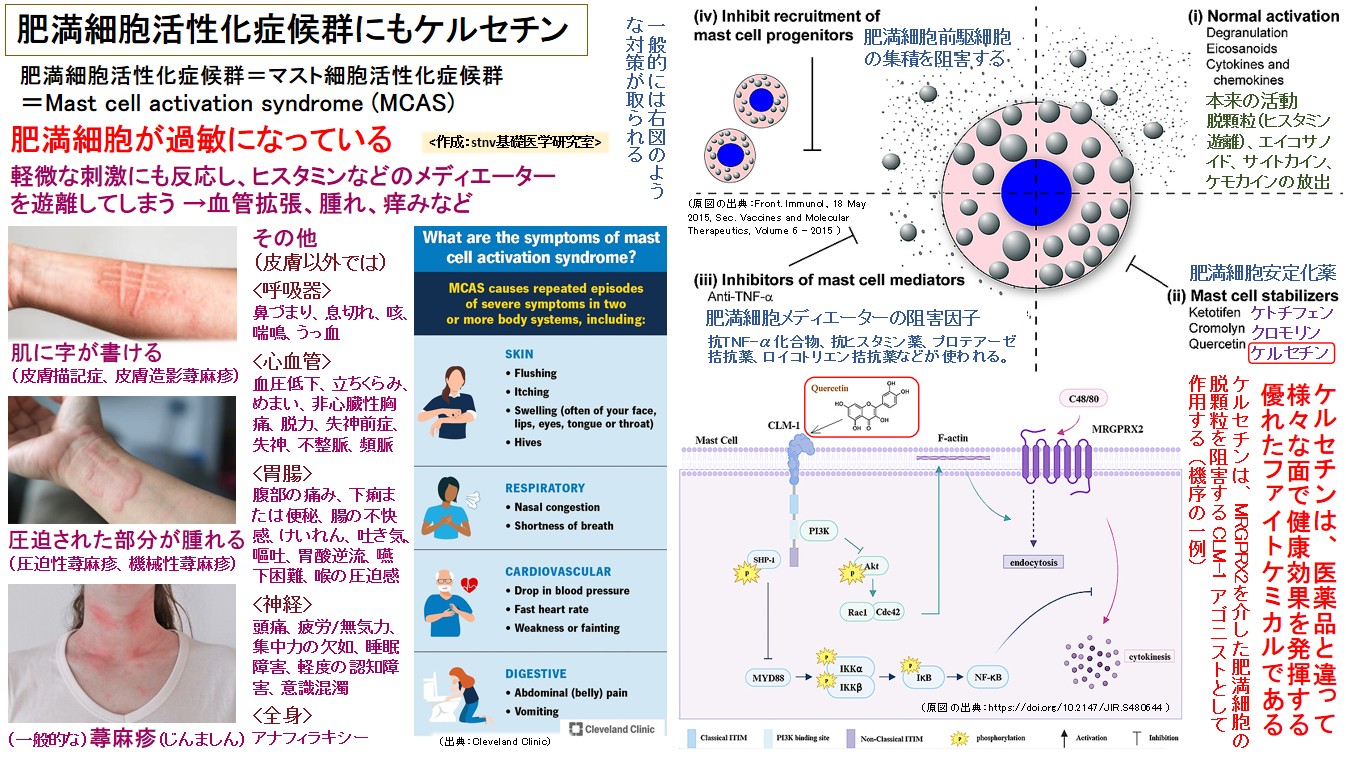

図の左側に3枚の写真を載せましたが、一番上は、肌に字が書けるという症状を示すものです。たとえば、片方の腕の内側に、もう一方の手の指先でちょっと強めに線を描くと、数分後にはその部分が少し赤くなり始め、やがて膨らんでくるというものです。この症状は、皮膚描記症とか、皮膚造影蕁麻疹などと呼ばれています。

これが起こる機序は、指先によって刺激を与えられた皮下にある肥満細胞(マスト細胞)が反応し、ヒスタミンなどのケミカルメディエーター(化学伝達物質)が放出され、それによって周囲の血管が拡張し、血管の透過性が高まり、血液中の液体成分である血漿が多く漏れ出してくる、ということです。

上から2番目の写真は、ハンドバッグなどを手首に掛けて持っていた場合に起ったもので、ハンドバッグの持ち手の部分が皮膚を圧迫していたことによるものです。これは、圧迫性蕁麻疹とか、機械性蕁麻疹などと呼ばれています。

これが起こる機序も上記と同様であって、圧迫された皮膚の下層に在る肥満細胞が反応し、ヒスタミンなどのケミカルメディエーターを放出し、それによって血管が拡張し、透過性が亢進し、血漿が多く漏れ出すことによるものです。

上から3番目の写真は、ごく一般的な蕁麻疹(じんましん)です。そのきっかけになるものは、人によって、或いは時と場合によって様々です。例えば、特定の食物、薬品、微生物などの物質的なものや、ストレスや疲労などの生理心理的なもの、或いは上記のような機械的な刺激によるもの、光や温度などの環境的な刺激によるものなどがあります。なお、これらを「原因」と呼ぶ人がいますが、あくまで「きっかけ」だと解釈するべきでしょう。

そして、何が「きかっけ」になったのかが分からない場合もあって、それは特発性蕁麻疹などと呼ばれています。

上の3枚の写真に見られる、いわゆる〝蕁麻疹〟を、治したり予防したりするために巷(病院やクリニック)ではどのような方法が採られるかというと、大抵は〝抗ヒスタミン薬〟が処方されます。また、アレルギー性が強いと感じられたならば〝抗アレルギー薬〟が処方されることもあるでしょう。そして、予防するためには、「きっかけ」となっているものから遠ざかることを勧められます。

或いは、「きっかけ」が何であるかが判らない特発性蕁麻疹の場合は、何から遠ざかればよいのかが判りません。ただ、起きている現象は肥満細胞から多くのヒスタミンが遊離されることですから、大抵は〝抗ヒスタミン薬〟が処方されます。

「それだと、ず~っと抗ヒスタミン薬を飲み続けなければならないことになりますね。医薬品をそんなにずっと飲み続けると、けっこうヤバいことにならないですか?」

医薬品には副作用が付きものです。飲み続けることはやめなけらばなりません。「きっかけ」はともかくとして、本当の「原因」を見つけ出して、その原因を解決することが重要です。抗ヒスタミン薬を飲むのはあくまで対症療法です。根本解決にはならないのですが、日本の医学は治療医学ですから、対症療法を実施すれば、それで良いわけです。

「いや、ダメでしょう。やはり、本当の原因を見つけないと…。」

日本では、まだあまり言われていないのですが、Mast cell activation syndrome (MCAS)というものがあり、日本語では〝マスト細胞活性化症候群〟或いは〝肥満細胞活性化症候群〟などと呼ばれています。具体的な症状は先ほどの3枚の写真の右側に羅列しておいたのですが、ここにも羅列しておきます。

即ち、皮膚では上述したような種々の蕁麻疹が生じるのですが、<呼吸器>では鼻づまり、息切れ、咳、 喘鳴、肺うっ血。<心血管>では血圧低下、立ちくらみ、めまい、非心臓性胸痛、脱力、失神前症、失神、不整脈、頻脈。<胃腸>では腹部の痛み、下痢または便秘、腸の不快感、けいれん、吐き気、嘔吐、胃酸逆流、嚥下困難、喉の圧迫感。<神経>では頭痛、疲労/無気力、集中力の欠如、睡眠障害、軽度の認知障害、意識混濁。<全身>ではアナフィラキシーなどが出現することになります。程度の差は大きくて、アナフィラキシーであれば非常に危険な状態になります。

「誰もが、最低でも一つや二つは思い当たる症状ですね…。私も肥満細胞活性化症候群なのかも…」

人によって、及び時と場合によって、症状の現れる部位が違っていたり、その程度が様々であることが多いわけですが、全般的に言えることは、肥満細胞が過敏になっていることです。即ち、そこまで大きく反応しなくてもよい刺激に対して、大きく反応してしまうということです。では、その原因は何なのでしょうか…。

私としましては、次の二つを挙げようと思います。

一つは、肥満細胞が活動しなければならない状況が増えたことです。言い換えるならば、肥満細胞がゆっくりと待機していられない状況が増えたことであり、すぐに指示を出せる状態になっていることが必要になった、ということです。

そもそも、肥満細胞というのは、生体を守るための最前線で働いている細胞で、異物が来たらそれを取り除くために然るべき指示を出す役割を担っています。そして、指示を出す方法として使われるのがケミカルメディエーターであり、ヒスタミンの他にはロイコトリエンやプロスタグランジンなどがあります。これらが上記のような様々な症状を引き起こすことになります。

もう一つは、私たちが昔から多く摂取してきたものが、現代に至っては激減してしまったことです。その典型例は、野菜や果物や穀物の皮の部分に多く含まれているファイトケミカル(植物由来の物質)が、あまり摂取されなくなってしまったことです。

多くの人は、食べ物に求める最も重要な要素として「美味しさ」を設定しました。そのため、苦かったり、渋かったり、硬かったりする皮の部分を、徹底的に排除するようになりました。そのため、植物を食べていたとしても、カスの部分しか食べていない、ということになりました。

ファイトケミカルの中でも、ケルセチン(タマネギの皮、緑茶などに多い)、ルチン(ケルセチンの配糖体;ソバ、イチジクなどに多い)、クルクミン(ウコンに多い)、ルテオリン(シュンギク、セロリなどに多い)などのポリフェノールは、肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑制することが明らかになっています。中でも、ケルセチンは著効を示すことが明らかになっています。

掲載した図の右端の中段あたりに「肥満細胞安定化薬」として、ケトチフェン、クロモリン、ケルセチンが挙げられています。このうち、前2者は医薬品ですから、それなりに副作用を伴います。しかし、ケルセチンは様々な健康効果を有するファイトケミカルです。摂取し続けるとしたら、その健康効果は前2者とは雲泥の差となって現れてきます。

また、左下の図は、肥満細胞に対するケルセチンの作用機序(の一つ)を示しており、ケルセチンは CLM-1 という受容体のアゴニストとして作用し、MRGPRX2を介した肥満細胞の脱顆粒を阻害する、ということです(機序の一例)。

因みに、ケルセチンにつきましては、このブログでは幾つもの記事を既にupしておりますので、当ブログの検索窓に「ケルセチン」と入力して検索してみてください。

結局、多くの現代人は、体にとって都合の悪いものに囲まれているため、それを排除する役割の肥満細胞が常に稼働状態であり、敏感になってしまっているということと、併せて、肥満細胞の活動を抑制してくれるものを摂り足りないため、必要以上に過敏になっている、ということになります。

従いまして、肥満細胞活性化症候群を治すためには、人工的なものから遠ざかると共に、ケルセチンをはじめとしたファイトケミカルを大いに摂取することだということになります。