『がん総論Ⅱ ― 第2章 がんニッチを弱める方法とメカニズム』

前回の記事では、がん細胞が身を潜める“がんニッチ(腫瘍微小環境)”の構造について、その全体像を見ていただきました。がんニッチは、外側から中心部までが巧妙に守られた、多層構造の“シェルター”のような存在であり、ここが強固である限り、どのような治療も内部に届きにくいことをお話ししました。では、この“シェルター”をどのように弱めていけば良いのでしょうか…。

実は、がんニッチを弱めるための要素は、私たちの日常生活の中に数多く存在しています。それは、光(赤外線・日光)を浴びること、体温を上げること、血流を整えること(血管機能と微小循環を改善し、酸素・栄養の供給と乳酸などの代謝産物の排出を促すこと)、炎症を抑えること、代謝を正常化させること(ミトコンドリアの働きを整え、解糖系への過度な偏りを抑え、エネルギー産生と代謝経路のバランスを回復させること)です。これらは一見すると、ありきたりで単純な行為に見えますが、がんニッチの内部では、驚くほど精密なメカニズムを通じて“弱体化”を引き起こすことになります。

既に紹介した記事でも述べましたが、がんニッチを理解することは、がん治療の本質を理解することでもあります。がん細胞そのものを攻撃する前に、まずは“住みか”であるニッチを緩めること。これが、がん治療の第一歩であり、最も重要な基盤になります。

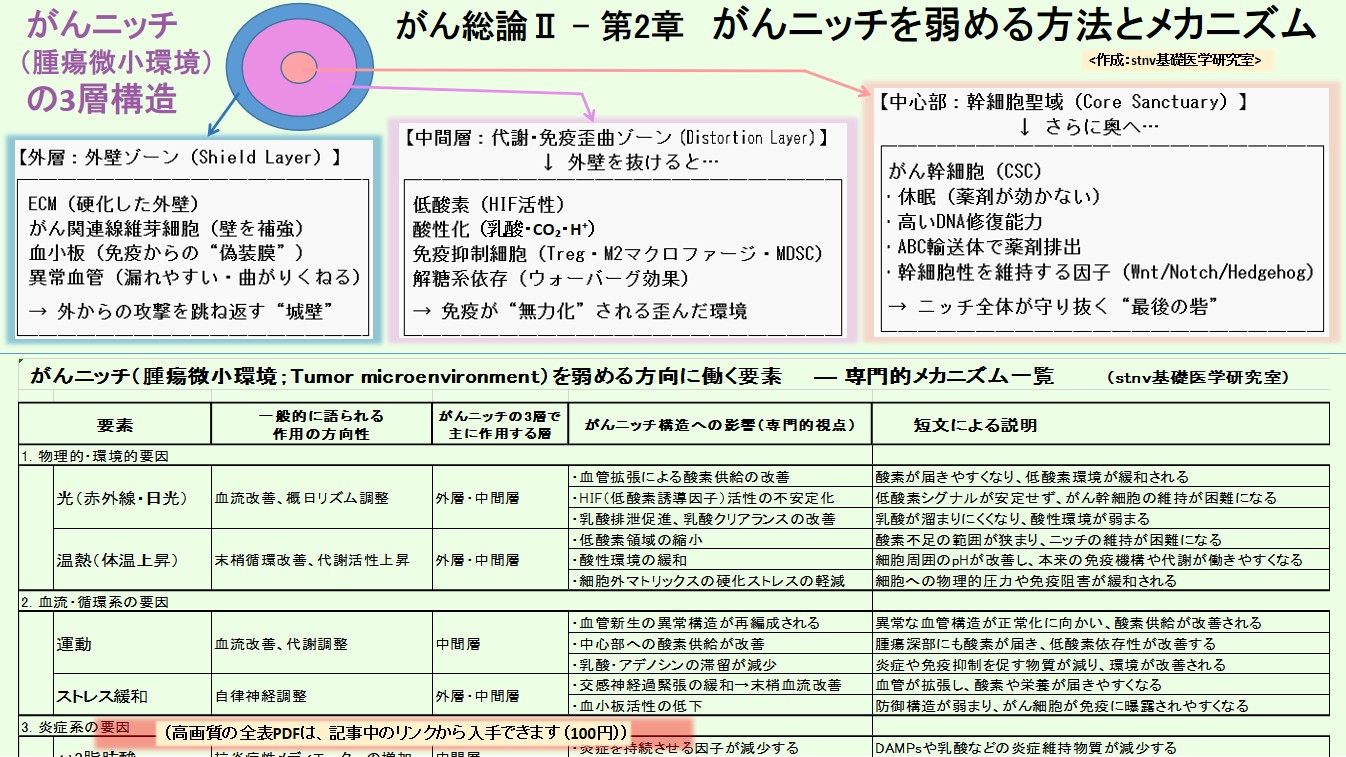

ここで、がんニッチの構造を、もう一段階深めて見ておくことにします。がんニッチは、大きく次の3つの層から成り立っています。それは、“外層、中間層、中心部”の3層です。それぞれの特徴をごく簡単に挙げておくと、次のようになります。

① 外層:外壁ゾーン(Shield Layer)

この層の特徴は、硬くなった細胞外マトリックス(ECM;Extracellular Matrix)、がん関連線維芽細胞、血小板による“偽装膜”、異常血管(漏れやすい・曲がりくねる)などで出来ていることです。これらによって、外からの攻撃を跳ね返す“城壁”が形成されることになります。そして、この層の存在によって、臨床的には「薬剤が届かない」「免疫細胞が入れない」原因となります。研究レベルにおきましては、ECMの硬化がYAP/TAZ経路を活性化し、がん細胞の増殖シグナルを強めることも知られています。

② 中間層:代謝・免疫歪曲ゾーン(Distortion Layer)

この層の特徴は、低酸素(HIF (Hypoxia-Inducible Factor) 活性)、酸性化状態(乳酸・CO₂・H⁺)、アデノシンや細胞外K⁺の蓄積による免疫抑制、免疫抑制細胞(Treg・M2マクロファージ・骨髄由来抑制細胞(MDSC;Myeloid-Derived Suppressor Cells)の存在、解糖系依存(ウォーバーグ効果)などです。これによって、免疫が“無力化”される歪んだ環境となります。言い換えれば、医師が最も「厄介だ」と感じる領域であり、免疫チェックポイント阻害薬が効かない理由の多くは、この層の“免疫抑制ネットワーク”の存在にあるわけです。

③ 中心部:幹細胞聖域(Core Sanctuary)

この領域に、がん幹細胞(CSC;Cancer Stem Cell)が数個~数十個程度存在し、休眠(薬剤ストレス時に特に誘導されるため薬剤が効きにくくなる要因の一つ)、高いDNA修復能力、ABC輸送体(ATP-binding cassette transporters)による薬剤排出などを行います。いわば、この領域が、ニッチ全体が守り抜く“最後の砦”になるわけです。また、研究者の視点では、ここはWnt/Notch/Hedgehogなどの幹細胞性維持経路が支配する領域であり、“がんの再発”の根源に相当するところです。

では、どうすれば“がんニッチ”は弱まるのか? がんニッチを弱める要素は、大きく分けて以下の5つに分類できます。それは、光(赤外線・日光)、温熱(体温上昇)、血流改善(運動・ストレス緩和による血管機能・微小循環の改善)、炎症の抑制(ω3、クルクミン、アスピリンなど)、代謝の正常化(メトホルミン、レスベラトロール、EGCGなど)です。これらは全て、がんニッチのどこかの層に作用し、その“防御構造”を緩める方向に働きます。

上記のものを実践してもらうことによってがんニッチを弱めることができるわけですが、個々の具体的な方法につきましては当研究室の記事カテゴリー「がん-癌」を参照していただければ、それらの多くは既に記載しておりますので、ぜひご覧ください。なお、足りない内容につきましては、今後も追加していく予定です。

ところで、今回の記事の目玉は、上記の各方法について、その具体的な作用メカニズムを紹介することです。おおよそ何でもそうなのですが、解らないままやっているのと、解った上で目的意識を持ってやるのとでは、後者のほうが良い成績を収めることになります。従いまして、理解の深度は目的にもよると思いますが、少々具体的に紹介していこうと思います。

以下は、具体的な内容をまとめて独自に作成した一覧表の内容に基づきます。ただ、細かな部分につきましては専門性が比較的高いですので、そのPDF版を応援価格(100円)にて公開することにしました。それは、医師や研究者向けの内容にしておりますので、一般読者向けに、記事にて概略のみを紹介させていただきます。

◆ 光(赤外線・日光)

赤外線は血管を拡張し、酸素供給を改善します。酸素が届くと、低酸素誘導因子(HIF)が不安定になり、がん幹細胞の維持が難しくなります。研究レベルでは、赤外線がミトコンドリアのシトクロムcオキシダーゼに作用し、ATP産生を改善する可能性も示唆されています。これによって、外層と中間層が弱まることになります。

◆ 温熱(体温上昇)

体温が上がると末梢循環が改善し、酸性環境が緩和されます。細胞外マトリックス(ECM)の硬化ストレスも軽減されます。医師の視点では、温熱は血流改善だけでなく、ヒートショックプロテイン(HSP)の発現変化を通じて細胞ストレス応答を調整する点も重要です。これによって、外層と中間層が緩むことになります。

◆ 運動

運動は異常血管の再編成を促し、中心部への酸素供給を改善します。研究レベルでは、運動がVEGFのバランスを整え、“正常血管化(vascular normalization)”を促すことが知られています。これによって、中間層が正常化方向へ向かうことになります。

◆ ω3脂肪酸

炎症を維持する物質(乳酸やDAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns;ダメージ関連分子パターン))が減少し、M2マクロファージ(がんの味方をするマクロファージ)の誘導も抑制されます。研究者の視点では、ω3はNF-κB経路の抑制だけでなく、解糖系から酸化的代謝へのシフトを促す可能性も議論されています。これによって、中間層の炎症が弱まることになります。

◆ メトホルミン

AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)を活性化し、解糖系依存を不安定化させます。

それによって、ミトコンドリアの酸化的代謝が回復し、がん幹細胞の維持が難しくなります。研究レベルでは、メトホルミンがmTOR経路を抑制し、CSCの自己複製能に影響する可能性も示唆されています。これは、中間層〜中心部に作用することになります。

以上、ごく簡単な概略のみを紹介しましたが、それらによってがんニッチが弱まると何が起こるのかと言えば、低酸素が改善、酸性化が弱まる、免疫が働けるようになる、異常血管が整う、中心部が脆弱化する、退縮が起こりやすくなる、ということです。要するに、がん治療の第一歩は“がん細胞を攻撃すること”ではなく、がんニッチという防御構造をゆるめることだ、ということになります。