早い話が、今日のお話の最終結論はタイトルに示しましたように、皮膚に傷を負った場合に終盤で必要になってくるのが青色の光だということです。従いまして、傷の部分にいつまでも絆創膏を貼っていたり、光を通さない厚手のズボンなどを履いていると、傷の治りが遅くなるということになります。

ところで、当研究室のブログは、どの記事から読んでいただいても良いように工夫をしているつもりなのですが、同じ説明を繰り返すのは読み手にとっても時間の無駄になりますので、先の記事に書いたことは省略させていただくことが多くなります。今回の記事においてそれに該当する内容の一つは、遠赤外線の効果であり、それは『遠赤外線の直接的な創傷治癒促進メカニズム』に記しております。二つ目は、近赤外線や赤色光の効果であり、それは『赤い光は修復開始の合図である』に記しています。

また、記事中に登場します光受容タンパク質であるオプシン3につきましては『頭部にて検出できるバイオフォトンは脳活動に応じて変化する』において少し紹介しております。必要に応じてご覧いただければと思います。

本題に移りますが、オプシン3(略:Opn3)というのは、最初に脳内で発見されましたので、「脳」を意味する「encephalo-」という接頭辞が付けられ、「エンセファロプシン」とも呼ばれています。

また、「オプシン」というのは「視覚」を意味するギリシャ語の「opsis」と、タンパク質の接尾辞として使われる英語の「in」が組み合わされた語で、多くの種類があるのですが、オプシン3は、そのうちの一つだということになります。

目の網膜にある最も有名なオプシンとして「ロドプシン」というものがありますが、それは網膜の中の桿体細胞の中にあって、主として明暗を感知する役割を担っています。一方、オプシン3は網膜の中では水平細胞の中にあって、特に青色の光を感知する役割を担っています。そして、上述しましたようにオプシン3は脳内にも存在しますし、その他の殆どの器官や組織中にも存在します。その中で、今回は皮膚に存在するオプシン3の話になるわけです。

「目にもあり、脳内にもあり、皮膚にも、その他多くの組織中にもある…。生き物って、一つのものを色々と使い回しするってことですね…」

そういうことですね。生物進化の歴史を遡っていくと、最初の生物ほど構造が単純で、使われているタンパク質の種類も少ないです。そして、遺伝子の数も少なく、DNAの長さも短い。しかし、時を経るにつれてDNAが長くなったり、その一部が変異したりして、少しずつ異なったタンパク質が多種類生じるようになりました。「オプシン」という一群のタンパク質は、そうやって種類を増やしてきたのだと考えられます。また、その用途も多岐にわたるようになったということです。

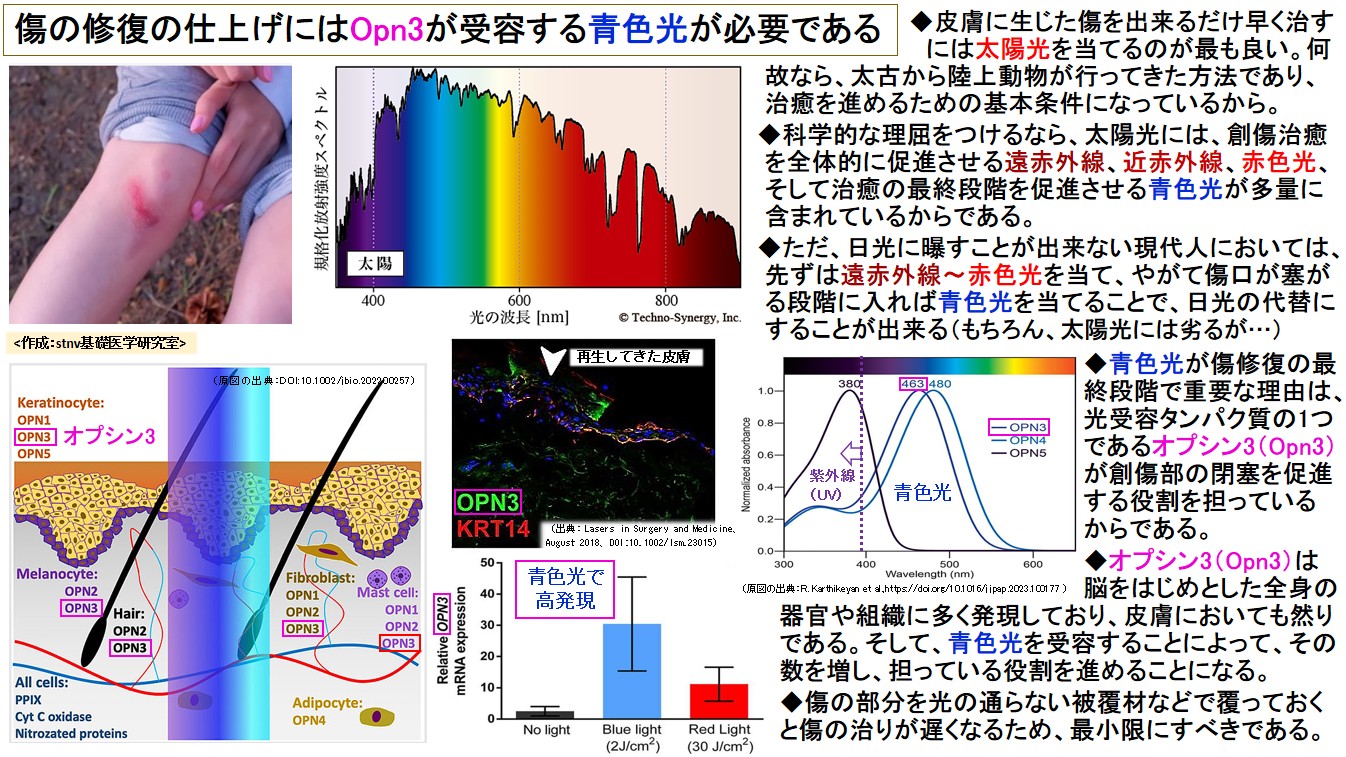

掲載した図(高画質PDFはこちら)の左下に、皮膚を描いた図があります。皮膚を構成する各組織の中には、複数の種類のオプシンが描かれています。例えば最も表層のケラチノサイト(keratinocyte、角化細胞)には、オプシン1、オプシン3、およびオプシン5の存在が示されています。このうち、最も多く存在しているのがオプシン3であり、今日のお話の主役になるものです。

「皮膚にあるオプシン3は、一体どのような役割を果たしているのでしょう…」

ある実験が行われました。それは、皮膚(生きているヒトの皮膚を切り取るわけにはいかないので、培養系による皮膚損傷モデル)に青色光や赤色光を2日間当て、表皮再生の程度と、オプシン1、オプシン3、およびオプシン5の発現の程度が調べられました。

その結果、光照射によって発現量が大きく増加したのがオプシン3であり、その場合の光は青色光でした。また、青色光を当ててオプシン3が増加した場合に、表皮の再生が最も進みました。具体的には次のようであり、最下段のグラフにはオプシン3の場合が示されています。

まず、対照(コントロール)として、光を当てなかった場合(図中:No light)では、オプシン3は殆ど発現しませんでした。これは即ち、正常な皮膚にはオプシン3が発現していなければならないのですが、発現していないということは皮膚の機能が整っていないということになります。

一方、青色光(図中:Blue light)を当てた場合、オプシン3の発現量が大きく高まりました。また、再生してきた表皮が最も厚くなりました。

そして、赤色光(図中:Red light)を当てた場合、青色光に比べて15倍も強いエネルギー量の赤色光を当てても、オプシン3の発現量は低いものとなり、再生してきた表皮も薄いものとなりました。

なお、そのグラフの上に黒っぽい写真がありますが、この写真の中で黄緑色に写っているのがオプシン3(蛍光を発するように免疫染色してある)で、赤色に写っているのはケラチノサイトです。また、白色の矢印は、再生してきた新しい表皮の部分を指しています。

このように、損傷した皮膚に青色光を当てると、オプシン3が多く発現し、それに伴って表皮の再生が進む、ということが判ったのです。なお、表皮の再生といいますのは、傷の修復におきましては、その終盤に表皮を周囲から延長してきて傷口を完全に閉じてしまうという段階に相当します。言い換えるならば、それ以前の修復段階におきましては、遠赤外線や赤色光が大いに修復を進めるということであり、青色光は修復の最終段階で効果を発揮するということです。

損傷した皮膚の修復と電磁波(~遠赤外線~可視光線~)との関係をまとめると、次のようになります。また、掲載した図中にも同様の内容を書いておきましたので、後から読んでいただければ結構です。

皮膚に生じた傷(縫合を必要とするような深い傷は除く)を出来るだけ早く治すには、太陽光を当てるのが最も良い、ということです。何故なら、陸上動物が太古から行ってきた方法であり、包帯や絆創膏を使わない動物にとっては、体毛が損なわれて太陽光が当っている状態が、治癒を進める基本的な条件になっているからだということです。

このことに科学的な理屈をつけるのならば、太陽光には創傷治癒を全体的に促進させる遠赤外線、近赤外線、赤色光、そして治癒の最終段階を促進させる青色光がそれぞれ多量に含まれているからだということになります。

一方、服を着て学校や職場に居なければならないため、傷口を容易に日光に曝すことが出来ない現代人におきましては、先ずは何らかの装置(ストーブや各種の治療器など)を用いて遠赤外線~赤色光を当て、やがて傷口が塞がる段階に入れば青色光を発するLEDなどを用いて青色光を当てることで、日光の代替にすることが出来るということになります。もちろん、太陽光に比べると圧倒的にエネルギー量は少なくなりますが…。

青色光が傷修復の最終段階で重要になってくる理由は、光受容タンパク質の1つであるオプシン3が、表皮による創傷部の閉塞を促進する役割を担っているからです。従いまして、傷の部分を光の通らない被覆材などで覆い、更に衣服によって光を遮る程度が高くなるほど、傷の治りが遅くなるということです。

なお、次のような捉え方もできるでしょう。青色光によって表皮による傷口の閉塞が促されるということは、体が「青くて強い光が当たるのは体の表面である」と判断するからであり、逆に、傷の部分を被覆材などで被っておくと、その部分には光が当らないため「ここは体の内部だ」と判断し、なかなか表皮を張りに行かないのだ、と考えることも可能でしょう。