タンパク質の関連で、先にupしました記事は『さりげなく筋肉量と筋力を増大させる方法』があります。また、「高タンパク質・低炭水化物」が関係する弊害として『様々な部位で老化を促進するカルバミル化の原因』があります。また、不溶性タンパク質の話として『米に含まれるレジスタントプロテインの役割』というのもupしています。そこで今回は、タンパク質(特にプロテイン製剤)の摂り方の基本とも言えるお話をすることにします。

日本人全体を平均すれば、タンパク質の摂取量は不足していると言えます。ただし、それはあくまで日本人の話であって、民族によっては腸内にてアンモニアからアミノ酸を合成できる細菌を宿している場合があり、そのような民族は例えばイモ類のデンプンを食べるだけで充分量のタンパク質が得られます。従いまして、彼らの場合は、口から入れるタンパク質の量が少なくてもタンパク質摂取不足とは言えないのです。もちろん、殆どの日本人はそのような腸内細菌を宿していないですから、口から充分量のタンパク質を放り込まない限りは、タンパク質不足に陥ってしまうことになります。

或いは、タンパク質含有率の高い植物の実などを主食にしている民族は、見た目はタンパク質源が少ない感じに見えますが、実際には充分量のタンパク質が摂取できています。それに対して日本人が主食にしている穀物は元々タンパク質が少なく、しかも殆どの人が精製したものを食べているため、タンパク質の摂取不足が起こりやすくなっています。そして、これに副食として一般的な野菜を摂っているだけの食事をしていると、明らかにタンパク質不足となります。

一方で、肉食の割合が増えると、腸内細菌叢が悪化したり、多く摂るべきではない油脂を多く摂ってしまうことになるため、健康にとってマイナスになってしまいます。従いまして、タンパク質不足を解消するためには、プロテイン製剤を併用することが適切な選択となってきます。

しかし、カルバミル化のところでお話しましたように、特にプロテイン製剤を併用することによってタンパク質摂取量をかなり増やしている人の場合、長期的には取り返しのつかない弊害に襲われることになります。それが、老化のスピードアップです。即ち、例えば60歳ぐらいになったときに、70歳や80歳ぐらいに見えるほど外見が老けてしまうことです。これは、皮膚の弛みやシワが多くなることによる結果ですが、問題が起きているのは皮膚だけではなく、タンパク質で出来ている全てのものが同様の老化を進めています。分子的なメカニズムとしましては、タンパク質の構成アミノ酸の一つであるリジンが、カルバミル化という変化、即ち劣化を起こしてしまうためです。なお、その詳細は『様々な部位で老化を促進するカルバミル化の原因』をご覧ください。

そこで、摂らなければ不足を起こし、下手に摂ると老化を進めてしまうプロテインを、どのように摂るのが良いのか…、ということについて紹介させていただきます。

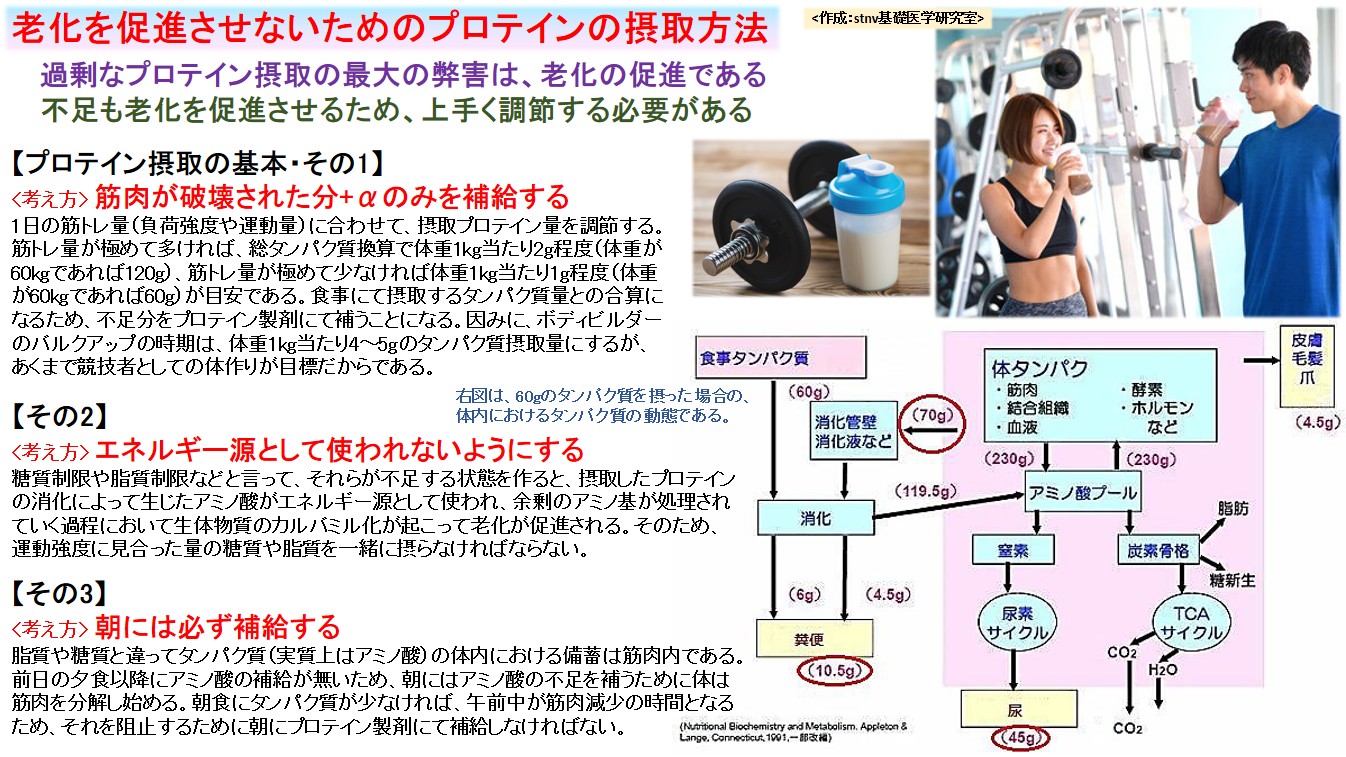

掲載した図(高画質PDFはこちら)の左側にポイントをまとめました。覚えやすいように、最も重要だと思われる3つに絞りました。なお、その内容をここに書きますので、スマホでお読みの方(1画面の方)は、後で見て頂けば結構です。

【プロテイン摂取の基本・その1】

<考え方> 筋肉が破壊された分+αのみを補給する

これは、1日の筋トレ量(負荷強度や運動量)に合わせて、摂取プロテイン量を調節することです。筋トレ量(または、強い筋力を伴う運動や作業の量)が極めて多ければ、総タンパク質換算で体重1kg当たり2g程度(体重が60kgであれば120g)、逆に、筋トレ量が極めて少なければ体重1kg当たり1g程度(体重が60kgであれば60g)を目安にしてタンパク質を摂ることです。これは、食事にて摂取するタンパク質量との合算になりますので、足りない分をプロテイン製剤にて補うことになります。因みに、ボディビルダーがバルクアップを行う時期は、体重1kg当たり4~5gのタンパク質摂取量にまで高めるのですが、これはあくまで競技者としての体作りが目標だからであって、健康維持(健康長寿)のためには、デメリットの方が多くなると考えられます。なお、補足ですが、高強度の筋トレを行った場合、翌日や翌々日も筋肉タンパク質の合成が続いていますから、その期間も多めに摂っておくことが有効です。

もう一つ、図中には書きませんでしたが、タンパク質を不足気味にしておくことの、抗老化に対するメリットもあります。それは、高強度の筋トレを行った場合でも4~5g(/kg体重)にまでタンパク質摂取量を増やさないことの理由の一つとなります。即ち、必要性の低いタンパク質が優先的にオートファジーによってリサイクルに回されやすくなることが考えられるからです。言い換えれば、充分量以上にタンパク質が外部から供給され続けている場合、劣化したタンパク質の処分が疎かになる可能性が少し考えられるからです。空腹が健康寿命を伸ばすとすれば、その場合の機序の一つがこれになります。

【その2】

<考え方> エネルギー源として使われないようにする

糖質制限や脂質制限などと言って、それらが不足する状態を作ると、摂取したプロテインの消化によって生じたアミノ酸がエネルギー源として使われ、アミノ酸から切り離された余剰のアミノ基が処理されていく過程において、生体物質のカルバミル化が起こり、老化が促進されることになります。そのため、運動強度に見合った量の糖質や脂質を一緒に摂らなければならないことになります。大雑把に言えば、「糖質制限+高タンパク質」は、老化を促進させる危険な行為にもなるということです。

補足しておくならば、摂るべき糖質の量は、その日のエネルギー消費量によって大きく変えていかなければなりません。高強度の運動を行う場合、糖質摂取量を減らしてタンパク質を多く摂ると、筋肉でもBCAAをはじめとしたアミノ酸がエネルギー源として大いに使われます。もちろん、運動をしなくても小腸粘膜や免疫細胞はグルタミンやグルタミン酸を主要なエネルギー源にしていますが、筋肉は糖質や脂質を使えるわけですから、それを与えてやりさえすればアミノ酸を使わなくて済みます。アミノ酸を使わなければアンモニアの産生量が減り、尿素の産生量が減り、カルバミル化を防ぐことができます。

結局、常に念頭に置いておくべきことは、エネルギー源としては〝クリーエネルギー(糖質や脂質)〟を使うことに徹することです。即ち、アミノ酸をエネルギー源として使わせてはならない、ということです。

【その3】

<考え方> 朝には必ず補給する

脂質や糖質と違って、タンパク質(実質上はアミノ酸)の体内における備蓄場所は筋肉内です。脂質も糖質も筋肉内における備蓄がありますが、脂質は皮下脂肪、糖質は肝臓にも備蓄されています。しかし、アミノ酸は基本的には筋肉内のみであって、これは〝アミノ酸プール〟と呼ばれています。前日の夕食以降にアミノ酸の補給が無いため、朝にはアミノ酸の不足を補うために体は筋肉を分解し始めることになります。そして、もし朝食中にタンパク質が少なければ、午前中が筋肉減少の時間となります。従いまして、それを阻止するためには、朝にプロテイン製剤にて補給する必要があるわけです。

なお、このことを重視する理由は、抗老化において筋肉量を増やしておくことが重要だからです。骨格筋からは老化を抑制する色々なホルモン様物質が放出されますし、熱中症に罹らないための体内水分の貯蔵場所でもありますし、活発な身体動作を行うための最重要の運動器だからです。敢えてプロテイン製剤を用いてまでタンパク質摂取量を増やすのは、筋肉量を減らさないためです。

これに関して巷で誤解の有るのは、「体内で働く膨大な種類の酵素や、何らかの物質を包んだり運んだりするのもタンパク質ですから、不足すると病気になる」というものです。では、1週間や、2週間などという期間の断食をした場合はどうなるでしょうか?タンパク質不足になって体が言うことをきかなくなりますか? 実際はそんなことは起こりません。何故なら、不足したタンパク質の分は筋肉が分解されて賄われる仕組みになっているからです。要するに、病気を治すためにプロテインを摂るというよりも、いつでも必要量のタンパク質(アミノ酸)が得られるように筋肉量を増やし、そのために筋トレをしてプロテインを摂取するということです。そして、筋肉量は筋トレをしなければ増えませんから、筋トレをしない場合の過剰のプロテイン摂取は老化を促進するだけの危険なものになってしまう、ということです。

以上、上記の3つの重要なポイントを常に念頭に置きながら、プロテイン摂取量を調節していただければと思います。また、1日に数回、多ければ5~6回に小分けして、小刻みに摂取していただければと思います。なお、プロテイン製剤の種類と特徴については『ホエイなのかカゼインなのかソイなのか?』をご覧ください。