最近、このブログでは、春の時期に生長を始めたり花を咲かせたりする植物のうち、驚くべき薬効や有効性を示すものを紹介しています。その薬効や有効性は、一般的な「薬草」の書籍には記載されていないことが殆どであり、何故なら、それらにはここ数年間ほどの海外における研究成果が繁栄されていないからです。また、神農本草経などの中国の古き専門書には膨大な種類の薬草が収載されているのですが、これはもちろん成分分析や多方面にわたる薬理試験が行われていない時代に書かれたものですから、参考程度にしかなりません。或いは、インターネットを通じて普通に入手できる情報は、いわゆる2次情報や3次情報であって、「○○と言われています」とか「○○であることが分かっています」という表現しかできない情報ですから、書き手のモラルにもよりますが、その真偽のほどは定かではありません。そこで、時間はかかるのですが、主に海外の新しい研究成果を調査し、それによって見出された優れた研究成果のうち、私たちが実際に恩恵を受けることが出来るものを選んで皆さまにお伝えしています。前書きが、ちょっと堅苦しく、宣伝めいたものになりましたが、このブログのポリシーに則って、健康を増進するための真に正しい情報を提供いたします。因みに、「病気を治したり予防したりする」という控えめな目標は掲げていません。それは予防医学をも範疇に入れている医師であれば、そのアドバイスによっても実現できるかもしれません。しかし私の目標は、あくまで健康を普通以上に増進させ、老化を抑制し、出来れば若返らせ、能力や脳力を一層高めることを目的とした情報を発信することです。皆さま、一緒に取り組みましょう。

さて、今日紹介いたしますのは、これまでに紹介してきた植物の主要成分としては採り上げなかった〝アントラキノン類〟が含まれている植物です。そして、アントラキノン類の他に、このブログでは何度も登場するケルセチンなどのフラボノイド、ルチンなどのフラボノイド配糖体、フェルラ酸やクマル酸などのフェノール類も多く含まれていますので、それらの相乗効果として発揮される独特の薬理作用が特徴となります。そして、その植物が〝ギシギシ(学名:Rumex japonicus)〟です。

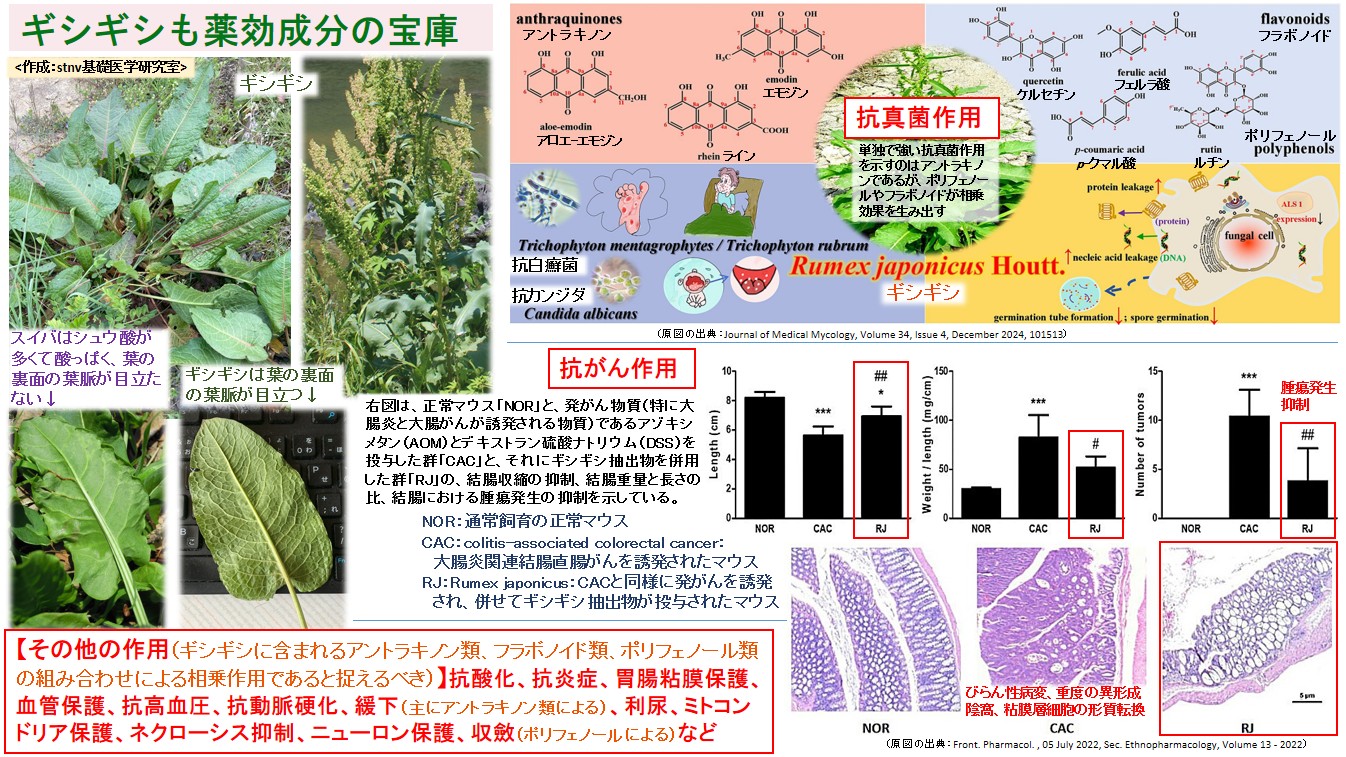

ギシギシがどのような姿をしているのかにつきましては、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上に写真を載せておきましたのでご覧ください。ギシギシとよく似ている植物に〝スイバ(学名:Rumex acetosa)〟があります。最も的確な見分け方としましては、葉の裏側を見て頂き、葉脈が網目状に浮き出ていれば〝ギシギシ〟です。一方、葉脈が網目状に浮き出ていなければ〝スイバ〟です。また、再確認のために葉の小片をちぎって味見をした場合、酸っぱくなければギシギシ、酸っぱければスイバです。余談ですが、スイバの酸っぱさはシュウ酸によるものですので、これを食べるのであれば、湯がくことが必要になります。

ギシギシの話に戻りますが、これも食べられる野草の一つです。そのことよりも先ず、畑をお持ちの方ならば、多くの方がこの強靭な雑草に迷惑を被っていることと思います。地上部を刈り取っても、凄い勢いでまた葉を伸ばしてきます。そのため、根っこから引き抜こうとすると、根が太くて頑丈で深くまで伸びていますから、容易に引き抜くことができません。しかも、葉の根元の茎の内層には滑(ぬめ)りがありますから、滑って引き抜き難くなっています。仕方なく、ショベルで土ごと掘り起こす羽目になってしまいます。まったく、本当に手のかかる雑草なんです。

ところが、次に紹介するような優れた成分及び有効性を持っていますから、そのことを知った後ならば、ギシギシが輝いて見えます。「よくぞ、ここに生えてきてくれました。その貴重な健康効果を有難く戴きますので、葉のみを切らせていただきます。またすぐに葉を伸ばしてきていただければ有難いですm(_ _”m)」と感謝の意を表することになります。なお、根も生薬にされますので、根が得られれば一緒に活用いただければと思います。

ギシギシが含有する成分の概略は上述しましたが、掲載した図の右上に代表的な成分の構造式が描かれていますので、後からでもご覧ください。勿論これは、ごく一部であって、これらを植物体内で生合成したり様々に代謝していく過程において、類縁体が多く生じます。一般的に「生薬」として用いる場合の最大とも言えるメリットは、類縁体の全てを丸ごと摂取することになることです。実際のところ、西洋医薬のように単品にしてしまうと、相乗効果が発揮されなくなります。

西洋医薬の場合、「何が効いているのかが判らない」ことが科学にとっては嫌なものですから、その嫌なことを無くそうとするわけです。成分が特定できれば論文も書け、その成分を元にして更に薬理活性を高めるための分子デザインを進めて行くことも可能になります。ただ、それだけのためにギシギシの抽出物を細かく分けていき、効き目の本体を割り出したとしても、実際には副作用が強くて薬として使いものにならないことが圧倒的多数となります。人々のためでなく、研究のためや、あるかもしれない儲けのための作業になるわけです。

ギシギシには、図に描かれているような種類のファイトケミカルが多く含まれていて、それらの総体が、次のような作用を示すことになります。数ある論文の中で、抗真菌作用や、抗がん作用について追及した論文中の図の一部を引用させていただきましたが、その他の作用を図の左下に挙げておきました。それは即ち、抗酸化作用、抗炎症作用、胃腸粘膜保護作用、血管保護作用、抗高血圧作用、抗動脈硬化作用、緩下作用(主にアントラキノン類による)、利尿作用、ミトコンドリア保護作用、ネクローシス(病的な細胞死)抑制作用、(パーキンソン病などの場合の)ニューロン保護作用、皮膚における収斂(ポリフェノールによる)などです。

なお、抗真菌作用につきましては、水虫などの白癬菌や、粘膜に棲息するカンジダに対する抑制作用が非常に貴重なものだと言えます。そして、抗真菌作用を示す物質の主体はアントラキノン類であると考えられますが、他の成分の存在が相乗的に抗真菌活性を高めていると考えられます。

抗がん活性につきましては、結腸がんや直腸がんが研究対象になっているのですが、がん化の全段階である大腸炎が抑制されたり、粘膜細胞のネクローシスが抑制されたり、腫瘍形成が直接的に抑制されたりしています。一般的な抗がん剤が、無差別的に細胞を攻撃するのとは大いに異なります。このような機序は、主としてケルセチンなどのフラボノイドによって成されるものであると考えられますが、やはり種々ファイトケミカルの総体であることが効果を高めているのだと考えられます。だからこそ、ギシギシそのものを摂取することが最も効果が高くなると考えられるわけです。

ギシギシを、これまでに紹介した色々な植物と一緒に混ぜて、日常的に摂取したいものです。食べられる植物ですから料理して食べても結構でしょうが、毎日のように食べることは無いはずです。それならば、やはり乾燥粉末にして他の有効な植物も一緒に混ぜ、日常的にお茶として飲むとか、何かに振りかけて食べるなどの方法が良いのではないかと思われます。ギシギシも、「雑草」ではなく「神の恵み」の一つだということになるでしょう。