今回は、リクエストを頂いた内容で、「歌を歌うことによって心身にどのような効果が得られるのか、科学的なデータはあるのでしょうか…?」ということについてです。では、早速、見ていくことにします。

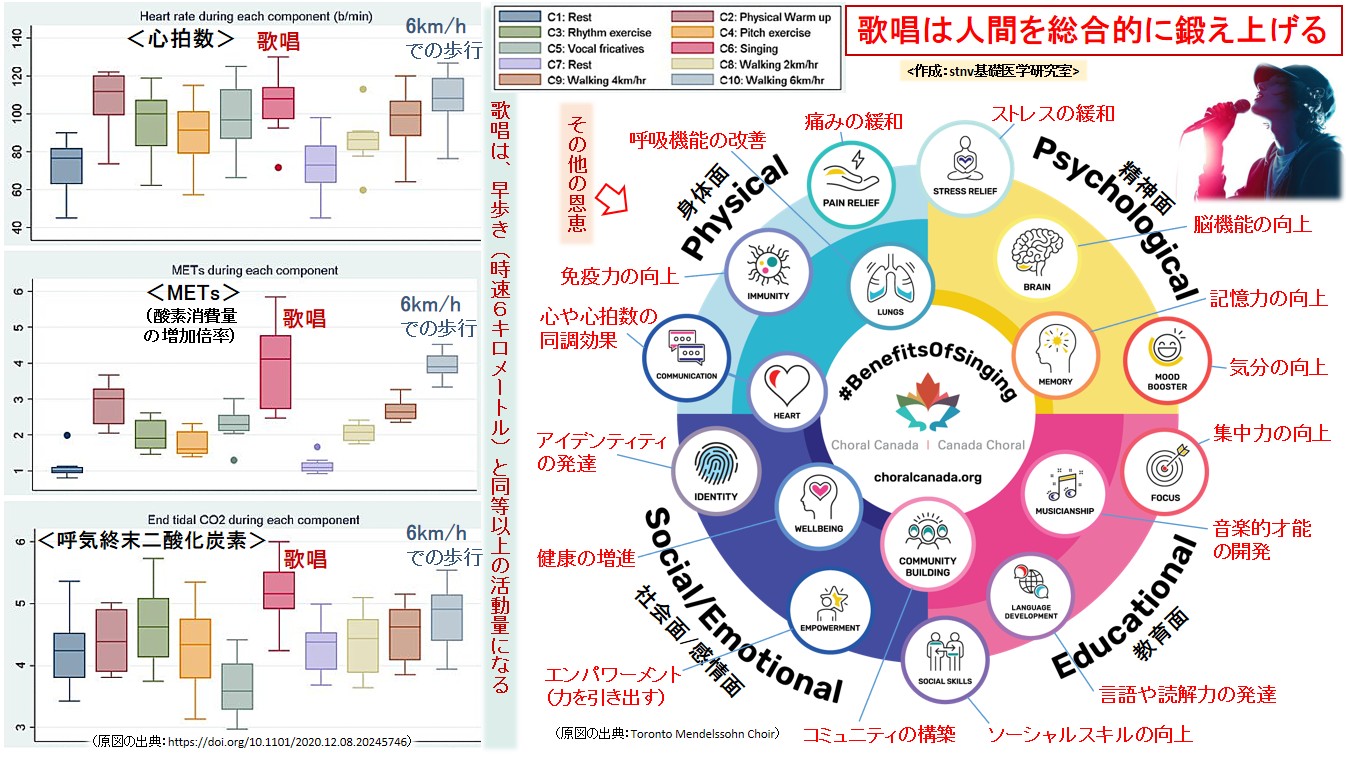

掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左端のグラフは、8人の健康な成人を被験者とし、次のような活動(セッション)を2分間行ってもらった時の計測値が示されたものです。即ち、1:安静にする、2:身体のウォームアップ(音楽に合わせて穏やかにダンス)、3:リズムエクササイズ(座って歌う)、4:ピッチエクササイズ(座って歌う)、5:摩擦音を発声する、6:歌唱をする(立って歌う)、7:安静にする、8:トレッドミルにて2km/hのウォーキングをする、 9:トレッドミルにて4km/hのウォーキングをする、10:トレッドミルにて6km/hのウォーキングをする、というもので、各セッションの間には20秒間の移動時間が含まれています。

論文中には他のデータもあるのですが、代表的なものを3つだけ見て頂くことにします。上段のグラフは心拍数を示したものです。さすがに、ダンスが含まれる身体のウォームアップ時や、6km/hのウォーキング時に、心拍数が最も高くなっています。その次は、通常の歌唱をした時に高くなっています。注目すべきポイントは、歌唱時には4km/hのウォーキング時よりも心拍数が高くなっていることです。従いまして、ごく一般的な速度で歩いているときよりも、歌っているときの方が心拍数が高まる、ということです。

次に、左中段のグラフを見て頂きましょう。これは、酸素消費量が測定されたものなのですが、安静時を〝1〟とした時の何倍の量になっているかを示す〝METs〟という指標が縦軸に採られています。結果は驚くべきことに、歌唱と、6km/hのウォーキングとでは、同程度の酸素消費量になっています。即ち、歌唱は早歩きと同等の活動量になるということです。

次に、左下のグラフは、呼気終末二酸化炭素(End Tidal CO2;略してETCO2)が測定された結果です。これは、呼気の終わりの時点における肺胞内の二酸化炭素分圧が反映されるもので、換気の状態を知る指標の一つになるものです。縦軸を見て頂くと分かるのですが、上記のMETsのような大きな差が生じないのは、体が肺胞内の二酸化炭素濃度があまり大きく変動しないように調節しているからです。

そのような中で、最も高まったのは歌唱の時でした。これが意味するところは、歌うことによって通常の呼吸がし難くなるわけで、肺胞中の二酸化炭素濃度が高まりやすいことを示しています。言い換えれば、水に潜ったり水泳をしたりなどの時のような、呼吸に対する負荷が掛かりやすくなることを意味しています。それは即ち、呼吸器系が鍛えられることにもなるわけです。

結局、上述のことを併せて言うならば、〝歌唱は、早歩き(時速6キロメートル)と同等以上の運動量になる〟ということになります。

では、それ以外にはどのような恩恵が得られるのか…、という点について見てみたいと思います。右側の円形の図は、「歌うことによって得られるベネフィット(恩恵)」がまとめられたものです。因みに、上述したことは、この図においては主として「呼吸機能の改善」に該当するのですが、他にも、代謝系に対する運動の効果のようなものも得られると捉えて結構でしょう。そして、それ以外の非常に多くの恩恵が、この図には示されています。

それを時計回りに見ていきますが、精神面では、ストレスの緩和、脳機能の向上、記憶力の向上、気分の向上、が挙げられています。教育面では、集中力の向上、音楽的才能の開発、言語や読解力の発達、が挙げられています。また、社会面や感情面と重なる位置づけのものとして、コミュニティの構築、ソーシャルスキルの向上、が挙げられています。社会面や感情面では、エンパワーメント(力を引き出す)、健康の増進、アイデンティティの発達、が挙げられています。身体面では、心や心拍数の同調効果、免疫力の向上、呼吸機能の改善、痛みの緩和、が挙げられています。

また、施設などにおける音楽療法として、皆で歌うことによって認知機能の改善率が更に高まることが確認されています。結局のところ、〝歌唱は人間を総合的に鍛え上げる〟ことになると言えるわけです。

一口に「歌唱」と言っても、バックに音楽が有るのか無いのか、有るのであればどのような音楽なのか、歌唱と同時に体の動きが加わるのか、歌いながら楽器を演奏するのかなど、条件や難易度が高くなるに従って、それを実行するためには高い能力が必要になります。そして、その分だけベネフィットも増えていくことになります。どんどんと、上を目指していきましょう!

音楽全体から見てみるならば、それに人の声が伴っているか否かによって音楽の効果が変わってきます。一般の音楽でもヴォーカルが入っていることによって音楽の効果が倍増されますし、スポーツの大きなイベントでも各国の国家が斉唱されます。〝歌う〟という行為は、自分に対しても、他人に対しても、国家に対しても、精神的に大きな影響を与えることになります。

地球上を見渡すと、殆どの(おそらく全ての)民族は音楽を持っていて、大抵は歌唱が伴っています。この歌唱という行為が、人類の脳を発展させ、社会生活を可能にしてきたのだと言えるでしょう。皆様、場所が許す限り、大きな声で歌ってみましょう!