太陽活動の強さは、例えば11年周期という比較的短い周期での変動があるようですし、その約2倍の周期や、数十年という周期での変動もあるようです。ただ、そのような変動を繰り返しながらも、全体としては活動がどんどんと高まっていきます。それが原因で、地球は今から8億~10億年後には灼熱地獄となり、好熱細菌をも含め、あらゆる生物の生存が不可能になると考えられています。

もちろん、その前に地球は、人間活動を原因とする温暖化や異常気象、干ばつや水没などによって、100年後には住めなくなる地域が多く存在し、数100年後には北極圏や南極大陸などの限られた地域にしか住めないであろうと予想する専門家もいるようです。

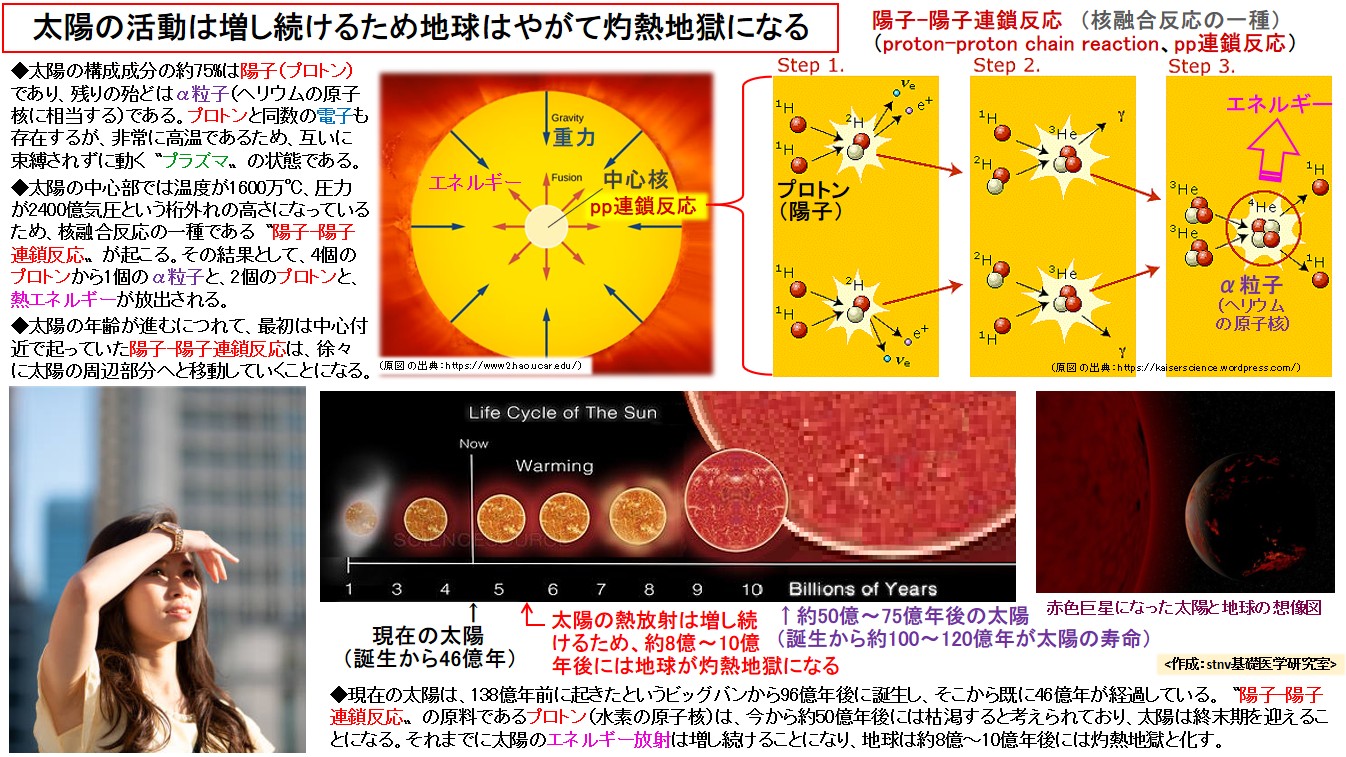

掲載しました図(高画質PDFはこちら)の下段に示しましたように、太陽はその後も活動を増し続け、今から約50億~75億年後には赤色巨星になって活動の末期を迎えると考えられています。赤色巨星になった太陽の直径は今の100~200倍程度にまで膨れ上がり、重力も増しますので、地球はそれに引き寄せられて飲み込まれてしまい、跡形も無くなってしまう可能性もあると推測されています。

「壮絶な話ですね…。でも、その頃には私は生きてないですから…」

いえいえ、その頃には、あなたは別の生き物として生まれ変わっている可能性は大いにあります。そもそも、今だけに生きなければならないという必然性は無いわけですから…。

或いはまた、火星に移住を始めようとしている頃かもしれませんので、宇宙空間を移動するときには太陽活動に充分に気をつけなければなりません。もう既に「宇宙天気予報」が国立研究開発法人の情報通信研究機構から発信されていますので、そのようなものを確認しながら安全性に気を配る必要が出てきます。太陽の活動は今よりも活発化しているでしょうから…。

今の地球でも、太陽活動の影響で起こる磁気嵐などによって、通信障害が起ったり、ヒトの健康に影響が出たりもしているようです。今日の記事は、それらの状況を理解したり、その対策を練ったりするための基礎となる知見について紹介しようと思います。

太陽では、いったいどのような事が起こっているのでしょうか…。

太陽には「地面」がありません。地面というのは、表面が土であったり、岩であったり、そこに植物が生えていたリ、海や池などのように水が溜まっていたりするところです。太陽には、そのような地面の代わりに〝プラズマ〟と呼ばれるものが激しく流動し、うねりまくっています。

「プラズマ…。。昔、プラズマテレビというのがあったような気がしますが、それ以外では日常的には聞かない単語ですね」

プラズマテレビの場合は、用いる元素としてネオンとかキセノンとかが使われていますが、太陽の場合は様子がかなり異なります。では、プラズマについて少し見てみることにしましょう。

太陽に限らず、夜空に輝いている星の多くも、殆ど同じような構造になっています。元を辿るならば、この世の始まりは、138億年前に起った〝ビッグバン〟と呼ばれる大爆発だとされています。そして、そのビッグバンから約1万分の1秒後に〝陽子(プロトン)〟が誕生したと考えられています。

胃酸過多だと言われて処方される「プロトンポンプ阻害剤」がターゲットにしている、あの〝プロトン〟と同じものです。或いは、ミトコンドリアが内膜と外膜の隙間に汲み出す〝プロトン〟でもあり、ATP合成酵素を駆動する〝プロトン〟でもあります。プロトンは「水素イオン」と呼ばれるときもありますが、その場合はどうしても「水素」のイメージが伴うことになりますので、誤解を招きやすいでしょう。また、水素イオンには「H+」(ヒドロン)だけでなくて「H–」(ヒドリド)という陰イオンもありますので、「水素イオン」と言った場合はどちらなのかが判りません。従いまして、プロトンは「水素イオン」ではなくて、あくまで〝プロトン(陽子)〟と呼ぶ方が良いと思います。

それにしても、何十億年などという壮大な時間スケールで動いている宇宙で、1万分の1秒などという無いに等しいほどの短時間の出来事であることに驚かされます。では、ビッグバンから1万分の1秒以前には何があったのかと言いますと、ビッグバンの後の最初に出来たのは、素粒子であるクォークやレプトンや光子であるとされています。

そして、上述しましたように、ビッグバンから約1万分の1秒後に、クォークのうちのアップクォークの2個と、ダウンクォークの1個が結びついて、プロトン(陽子)が生じました。併せて、アップクォークの1個と、ダウンクォークの2個が結びついて、中性子(ニュートロン)が生じました。

次に、ビッグバンからほぼ1秒後に〝電子〟が誕生したとされています。因みに、プロトンや中性子や電子が生じたならば、それらによって水素やヘリウムなどの原子が誕生してもおかしくないのですが、当時は高温であったため、原子が生じることはありませんでした。初めて水素原子が誕生したのは、ビッグバンから約38万年後であると見積もられています。

ところで、〝プロトン〟を「水素イオン」と呼びたくない理由は、この場面でも然りです。実質上、プロトンと、水素原子が電子を失って生じた陽イオンの水素イオン(H+;ヒドロン)は同じ物ですが、だからと言って、ビッグバンから約1万分の1秒後に生じたプロトンを「水素イオン」と呼ぶと、「え? 水素はビッグバンから約38万年後に生じたんじゃないんですか?」という疑問が生じ、訳が分からなくなるからです。

ビッグバンから約38万年後に水素原子が誕生できたのは、その頃にようやく宇宙が冷えてきたからです。冷えたと言っても私たちの感覚とは大きく異なり、約3,000ケルビン(約2,727℃)だということです。因みに、この温度感覚は、太陽の内部温度や表面温度などを色々と考える場合に活きてきます。

その後、宇宙は更に広がりつつも、部分的に水素原子が自らの重力によって集まってきて、やがて恒星が誕生することになるのですが、その時期はビッグバンから約100万年後だとされています。

集まってきた水素原子の集団は、自らの重力によって更に多くの水素原子を集めることになり、やがて自ら輝き始めることになるのですが、私たちの命を支えてくれている太陽は、この時に生じた恒星ではなくて、ビッグバンから既に92億年経った頃に誕生したと考えられている恒星です。それは即ち、先に生じた恒星が寿命を全うして爆発した後の〝残骸〟によって生じた恒星が太陽だということになります。

なお、私たちが住んでいるこの地球も、その残骸によって作られたものです。いわば、リサイクル品の表面に私たちが住んでいるわけです。そもそも、宇宙空間にいきなり酸素やケイ素や鉄などの重い元素が誕生することはありません。それらは、ご先祖様に当る大きな恒星が、何十億年もかけて作り出してくれたものです。更には、あなたの体を作っている炭素や酸素などの元素も同様であって、ご先祖様に当る恒星が作り出してくれたものなのです。

具体的には、次のようなイベントが次々と起こっていくことになります。太陽系が出来る前、この付近には太陽よりも大きな恒星が存在していました。その恒星は、明るく輝いた後に寿命を全うし、超新星爆発(重力崩壊型超新星爆発)を起こしました。このタイプの超新星爆発は、残骸が周囲に大きく広がって行かないという特徴があります。

超新星爆発が起きた後、周辺に散らばった残骸は、やがて自らの重力によって引き戻され、太陽系の原始的な姿を呈するようになりました。そして、台所の流しの水が排水口を中心として回転するように原始太陽系は全体として回転し始めたのですが、その中心部には水素原子などの軽い元素が集まることになりました。軽いと言っても、太陽ほどの大きさに集まったものは、相当大きな重力を持つことになります。

太陽は、他の多くの恒星に比べると、その大きさは平均的なものになりますが、その直径は地球の直径の約109倍にもなりますので、当初において約75%が水素だという非常に軽い集塊であっても、その内部は相当な圧力が掛かるようになります。そして、圧縮によって特に中心部分の温度が高まっていくと、ある温度を超えてからは水素原子を構成する陽子(プロトン)と電子の束縛が切れ、互いに自由に動き回る状態になります。この状態が〝プラズマ〟と呼ばれるものです。

冒頭からの話に繋げると、太陽を構成している物質は〝プラズマ〟だということです。ビッグバンの後に水素原子が出来るまでの約38万年間に宇宙に存在していた物質と同様に、それは決して水素ではなく、あくまでもプロトンと電子が自由に飛び交っているプラズマなのです。

現在の太陽は、全質量の約75%がプロトンの質量であり、残りの約25%が、プロトンが反応して生じたα粒子の質量です。なお、プロトンの数にほぼ等しい電子が一緒に飛び交っているのですが、電子の質量はプロトンの質量のおよそ1,840分の1ですので、上述のパーセンテージに殆ど反映されないことになります。

なお、α粒子と言いますのは、アルファ線の本体でもありますし、ヘリウムの原子核でもあります。しかし、電子を伴っていませんのでヘリウムではありません。「太陽の構成成分は水素とヘリウムである」というのは、完全に間違いだとは言えないですが、現実のイメージとは程遠いものになってしまいます。

掲載した図の右上に示しましたように、太陽の内部でプラズマの状態で存在するプロトンは、特に圧力が高くて高温になっている中心付近で〝陽子-陽子連鎖反応〟と呼ばれる反応によって、4個のプロトンから、1個のα粒子と2個のプロトンを生成すると共に、莫大な熱や光を放出することになります。この反応も核融合反応の一種にされているのですが、重水素と三重水素を原料とする人工的な核融合反応とは異なっています。

ところで、最初の方に書きましたように、太陽の寿命は今後の約50~75億年後に尽きるということです。その理由は、燃料であるプロトンが次々とα粒子に置き換わっていくため、融合可能なプロトン同士の密度が得られなくなっていくからです。

なお、その過程におきましては、最初は太陽の中心付近で起っていた陽子-陽子連鎖反応が、徐々に太陽の周辺部分へと移動していくことになります。周辺部分で反応が起こるほど、反応している部分の体積は大きくなり、熱や光が外部へ放射されやすくもなりますので、全体としての熱や光の放射量が高まっていくことになり、太陽を膨張させる原因にもなります。

今日は、触りの部分だけで多くの文字数を使ってしまいましたが、この後は、地球に直接的な影響を与える各種の太陽活動へと話を進めて行く予定です。