今日の記事は、前回の記事『太陽の活動は高まり続けるため地球はやがて灼熱地獄になる』の続きになります。

因みに前回の記事は、特に熱や光を生み出す反応である〝陽子-陽子連鎖反応〟という一種の核融合反応を中心に紹介しましたが、今日は〝太陽磁場の発生〟を主軸として紹介していこうと思います。

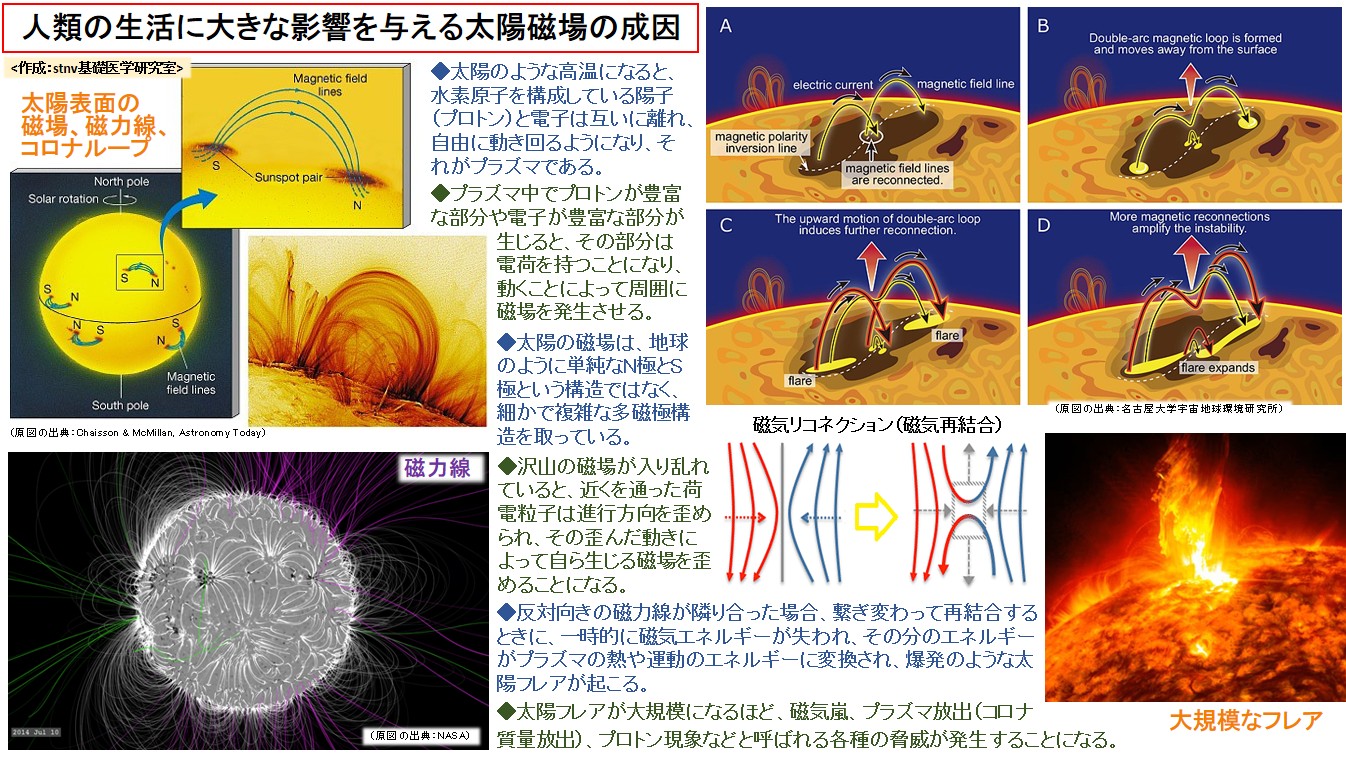

この太陽磁場のダイナミックな動きや変動によって、結果として大規模なフレアが発生すると、地球に住む人類にも大きな影響が及ぶことになります。例えば、磁気嵐、プラズマ放出(コロナ質量放出)、プロトン現象などと呼ばれる各種の脅威が発生することになります。そこで、それらを理解するための基礎的な部分から見ていくことにしましょう。

この世の始まりであるとされているビッグバンは、今から138億年前に起こったとされています。そして、その直後に誕生したのがクォークやレプトンや光子などの素粒子であったとされています。…どこかで聞いてきた事であるような言い方をしましたが、実際に私はその現場を見たことがありませんので、ハッキリと言い切れないのです。また、このことを主テーマとして研究している研究者も同様であって、あくまで計算でしか導けない事柄です。

その後、ビッグバンから約1万分の1秒後に陽子(プロトン)や中性子が誕生し、ほぼ1秒後に〝電子〟が誕生したとされています。なお、プロトンや中性子や電子が生じたならば、それらによって水素やヘリウムなどの原子が誕生してもおかしくないのですが、当時は高温であったため、原子が生じることはなく、初めて水素原子が誕生したのは、ビッグバンから約38万年後であると見積もられていることを前回に紹介しました。

水素原子が誕生してからは、長い年月をかけながらゆっくりと状況が変化していったのですが、生じた水素は自らの重力によって所々に島を作るように集まっていきました。水素は軽いのですが、たくさん集まると重くなり、それなりに集団の中心部分へと向かう重力も強くなっていきました。そしてビッグバンから約2億年経った頃、ようやく最初の恒星が誕生することになったのだと考えられています。

恒星は、最初はどの星も同様のメカニズムによって輝き始めます。それは、集まってきた多量の水素原子が自らの重力によって、集塊の中心方向に向かってぎゅーっと押し縮められ、その中心部の温度が1,000万K(ケルビン)(ほぼ1,000万℃)に達すると、陽子-陽子連鎖反応が始まり、自ら輝き始めることになります。

因みに、ケルビン(K)という単位は、絶対零度(-273.15℃)を零K(0K)としていますので、0℃は273.15Kになります。上述のような桁外れの高温になると273.15という数値は誤差のレベルになります。

太陽は、最初に誕生した恒星ではなくて、他の恒星が寿命を迎えて超新星爆発が起こり、その残骸から出来た恒星ですので、水素以外の物質が色々と混じっていたと考えられます。それでも同様に高圧と高温によって陽子-陽子連鎖反応が始まりました。今では寿命の中間あたり近い46億年が経過していますので、その反応によって生じたα粒子(ヘリウムの原子核に相当)が25%ほどを占めているということです。

さて、磁場の話に移るのですが、太陽の内部はプラズマの状態ですから、正の電荷(+の電荷)を持つプロトンや、負の電荷(-の電荷)を持つ電子が自由に動き回っています。なお、特に中心付近のプロトンは陽子-陽子連鎖反応によって、プロトン独自の動き方をするでしょうし、その反応に関わっていない電子は電子独自の動き方をすることになるでしょう。そして、正であろうが負であろうが、電荷を持ったものが動くと、その周囲に磁場が生じることになります。

これはもちろん太陽の内部だけの話ではなくて、電線の内部を電子が移動すると、電線の周囲に磁場が発生します。なお、電線の場合は金属原子を構成しているプロトンは移動しませんので「電流=電子の流れ」だということになりますが、プロトンが動く世界では「電流=プロトンの流れ」でもあります。

或いは、私たちのニューロンのように、膜電位の変化が軸索を移動することによっても磁場が発生します。脳磁図が測定されることは、その証拠になります。

因みに、プロトンと電子が束縛し合っている水素原子の場合は、電気的に打ち消し合って電荷の無い状態ですから、電荷の無いものが移動しても磁場は発生しません。即ち、太陽が水素ではなく、プラズマで出来ているからこそ、独特の大きな磁場が発生することになるわけです。

太陽の中心付近で陽子-陽子連鎖反応が起こり始めると、それによって生じた熱や光は周囲に向かって広がろうとします。その様子は、例えば鍋に水を入れて下から加熱すると、加熱された水が重力に逆らって上昇しようとしますが、鍋底の場所によっては上昇する部分と、その上昇によって低圧になった部分を埋めるために下降する部分が入り乱れ、全体として鍋の中の水は不規則に対流することになります。同じようなことが太陽でも起こっていて、プラズマが不規則に対流することになります。

太陽の中心付近での陽子-陽子連鎖反応がプラズマの対流を起こすことになるわけですが、表層付近のプラズマも対流によって流動することになります。電気的に正か負かのどちらかに傾いたプラズマが動けば磁場を発生させますので、太陽の表面には細かな磁石が大量に散りばめられたように、ランダムな方向性を持つ磁場が多数生じることになります。

掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左上に、太陽表面の磁場の模式図が描かれていますが、実際にはその下段の図のように、非常にランダムな方向性と強度をもつ磁場が、沢山形成されています。即ち、太陽の磁場は、地球のように単純なN極とS極という構造ではなく、細かで複雑な多磁極構造を取っている、ということになります。

なお、描かれている線は、磁場の方向を示す磁力線で、N極とS極を結ぶものです。その多くは太陽表面でループを形成しているのですが、中には宇宙空間に向かっているものもあります。これは、他の天体の磁場と結び合うものです。

太陽磁場の複雑さは、次のような理由によって深まることになります。それは、例えば隣の区画で別の磁場が発生すると、近くを動いている荷電粒子は進行方向を歪められることになります。すると、進行方向を歪められた荷電粒子は、自らが作り出す磁場を歪めることになります。結局、このような現象が連続的に起こっていきますので、太陽磁場が安定することはありません。

更に、次のようなことも起こります。例えば、互いに逆方向に流れているプラズマが接近している場合、それらが作る逆方向の磁場が接近することになります。或いは、一定方向に流れているプラズマであっても、流れの左側と右側で電荷が逆である場合、逆方向の磁場が隣り合うことになります。そのような場合、掲載した図の下段の右から2つ目の図に描かれていますように、〝磁気リコネクション(磁気再結合)〟という現象が起こります。

また、右上の図に示されているような、かなり複雑な磁気リコネクションが起こることも想定されています。そしてこの場合は、かなり大きな〝太陽フレア〟が発生することになると考えられています。他にも、他のメカニズムによる磁気リコネクションのモデルが色々と提案されています。

いずれの場合であっても、反対向きの磁力線が隣り合った場合、それらが繋ぎ変わって再結合するとき、一時的に磁気エネルギーが失われ、その分のエネルギーがプラズマの熱や運動のエネルギーに変換され、爆発のような太陽フレアが起こると考えられています。もちろん、太陽フレアは太陽本来の活動である陽子-陽子連鎖反応とは別のものです。

太陽フレアが大規模になるほど、冒頭で述べましたように、磁気嵐、プラズマ放出(コロナ質量放出)、プロトン現象などと呼ばれる各種の脅威が発生することになります。また、普段見られない地域でもオーロラが見えたりします。なお、それらの詳細につきましては、稿を改めようと思います。