夏になると気温も室温も高くなりますから、冷蔵庫に入れておかないと、すぐに腐ってしまいます。もちろん、冷蔵庫に入れておいたとしても限度がありますので、腐りかけているものを飲んでしまった、或いは食べてしまった、ということがたまに起きます。「いや、賞味期限とか消費期限などをしっかりと確かめますので、失敗はしないです」という人もいらっしゃるかもしれません。

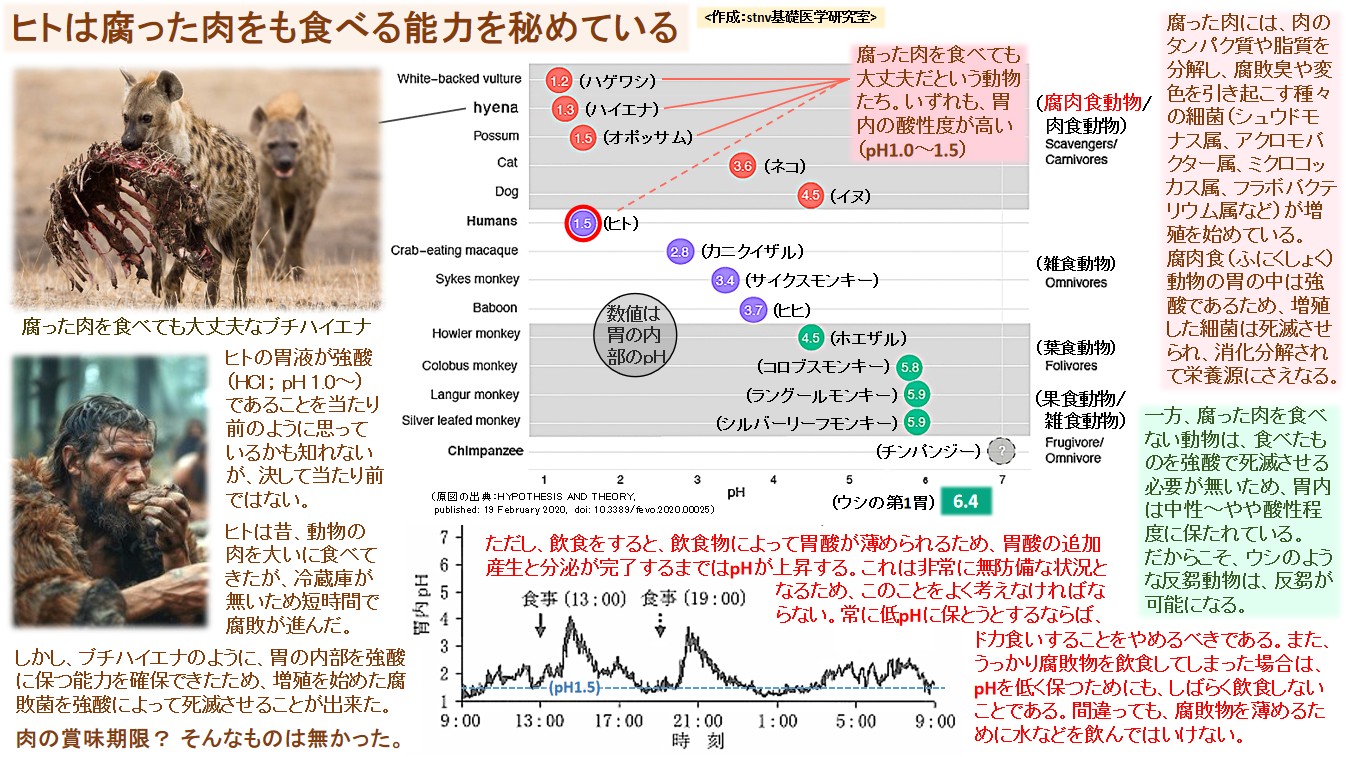

一方、腐った肉を食べても平気だという動物がいます。掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央上段に上げられている動物がその代表例です。彼らは〝腐肉食動物(ふにくしょくどうぶつ)〟と呼ばれていて、主なものには、ハゲワシ、ハイエナ、オポッサムがいます。

彼らは、自ら狩りをして新鮮な肉を食べることもありますが、肉食動物が食べた後の食べ残しを見つけると、それも食べてしまいます。彼らが居るお陰で、野生動物が棲む草原などの自然界が奇麗な状態に保たれているわけです。

ところで、肉食動物が食べ残したものが、その後すぐに見つけられるとは限りません。その場合、アフリカなどの気温の高い地域では、すぐに腐敗が始まります。動物自体に付着していた細菌や、環境中に居た細菌が肉片に付き、それを栄養源にしながら肉片の内部へと侵入し、増殖していきます。主には、いわゆる腐敗菌と呼ばれる種類の細菌たちで、シュウドモナス属、アクロモバクター属、ミクロコッカス属、フラボバクテリウム属などの細菌を挙げることが出来ます。その他、病原性の高い細菌が増殖する可能性もあります。

では、腐肉食動物である彼らは腐敗した肉を食べることになるわけですが、大丈夫なのでしょうか…。

大丈夫である最大の理由は、彼らの胃の内部のpHがかなり低く、即ち、強酸になっていることです。図中に平均的なpHの値が示されていますが、ハゲワシはpH1.2、ハイエナはpH1.3、オポッサムはpH1.5です。

ここまでpHが低くなってくると、殆どの細菌は死滅してしまいます。死滅してしまえば、有毒の物質も作られなくなります。また、既に含まれているかも知れない有毒物質も、その強酸によって毒性を失ってしまう場合もあります。

従いまして、彼らが腐敗した肉を食べたとしても、お腹を壊すことは滅多に無いということです。

因みに、彼ら(腐肉食動物)以外の動物の胃内pHも図に示されています。例えば、ネコはpH3.6、イヌはpH4.5となっています。これは、人間に飼われて久しいネコやイヌが調べられた結果ですので、野生に近い系統のネコやイヌであれば、腐肉食動物に近い値を取ると考えて結構でしょう。

更に、図の下の方へと目をやると、様々な種類のサルの例が挙げられています。全体的な傾向としましては、雑食性のサルよりも葉食性のサルの方が胃内pHが高く、pH4~6あたりの数値になっています。このことは、木の葉を食べる動物の胃内は強酸性でなくても大丈夫だということを意味しています。即ち、木の葉には、生命を脅かすような細菌は付いていないということです。

その図の最下段にはチンパンジーの場合の推定値も挙げられていますが、およそ中性(pH7ぐらい)であろうと推定されています。

また、他の文献より、ウシの第1胃の平均的なpHが6.4であることを付記しておきました。牛などの反芻動物は、一度、第1胃に入れたものを再び口まで戻して噛み直すという反芻を行いますが、第1胃の内容物が強酸性でないからこそ可能な行動になっているわけです。

さて、ヒトの場合はどうでしょう。多くの人が知り得るように、ヒトの胃内も強酸になっていて、少なくとも空腹時にはpH1.5あたりになっています。…ということは、ヒトはサルと違って、どちらかと言えば腐肉食動物の胃内pHを持っているということです。

「えっ?! そうなんですね。。私たちは腐肉食動物…」

ヒトは昔、動物の肉を大いに食べてきたという歴史があります。そして、その当時は冷蔵庫がありませんから、常温で半日も放っておけば腐敗が始まります。また、すぐに火を使って焼いたり、天日で干したとしても、その後は常温で放置するわけですから、数日も経てば多少なりとも腐敗が進みます。しかし、それでも大丈夫だったということです。その理由は、ヒトの胃内pHも腐肉食動物とほぼ同じように、平均的にはpH1.5前後を維持していたからです。

「これまで、ヒトはベジタリアンだとばかり思っていました。違うんですね…」

ベジタリアンであれば、胃内pHを強酸性にする必要性はありませんでした。チンパンジーを含めた他の霊長類と同様に、中性か、せいぜい弱酸性程度で良かったわけです。そうすれば、胃食道逆流症などにも悩まされずに済んだわけです。しかし、ヒトはもっぱら肉食をする時代を経過してきましたから、特別な進化を遂げたのだと言えます。

それならば、現代におけるヒトの胃内pHが強酸であることの恩恵を、目いっぱい受けようではありませんか。ただ、もちろん肉食に徹しろとは絶対に言いません。それはかなりのデメリットを被ることになりますので…。そうではなくて、たとえ腐った肉を食べても、それに上手く対処できる方法があるということです。或いは、肉だけでなく、冷蔵庫に入れ忘れたり、冷蔵庫に長期間入れっぱなしにして腐敗しかけたものを食べたとしても、上手く対処できる方法があるということです。

掲載した図の中央付近下段の図に示されているように、飲食物を摂らない場合の胃内pHは平均的には1.5あたりなのですが、普通に食事をすると、その後にはpHが3を超えるあたりまで上昇します。これでも、他の霊長類よりは低いのですが、腐敗した物の中で増殖している細菌を死滅させるには、少々頼りない酸性度です。

従いまして、うっかりと腐敗した物を飲み込んでしまった場合、その後は何も胃に入れないことです。仮に、胃内を薄めようとして何かを追加で放り込んでいくと、それによって胃内のpHが上がってしまいますので、せっかくの殺菌力が低下してしまうわけです。要するに、私たちの胃は本来、腐った肉を食べたとしても、その内部で繁殖している腐敗菌を死滅させられる能力を持っているということです。

近年、胃酸過多を気にする人が多いですが、それはヒトとして逆の心配です。むしろ、胃内pHが下がり切らない、即ち胃酸分泌の少ない人の割合が増えていて、その場合の方が大問題なのです。特に、高齢者では低胃酸、無胃酸と呼ばれる人の割合が増えています。

胃酸の分泌が少ないと、胃内pHが下がり切らないですから、殺菌できなくなります。すると、口から入った好ましくない細菌まで腸に到達し、そこでの増殖や毒素の産生を許したり、他の腸内細菌に悪影響を与えて腸内細菌叢を乱すことにもなります。

胃酸分泌の減少が特に高齢者で増えてくることから判りますように、原因としてタンパク質の摂取不足を第一に挙げることが出来ます。決して腐肉を食べろとは言いません。また、肉を沢山食べろとも言いません。大豆製品やプロテイン製剤などを利用して、タンパク質の摂取量を適正量に保つことが重要です。なお、その詳細は『老化を促進させないためのプロテインの摂取方法』に記載していますので、必要に応じてご覧ください。