春になると、色々な植物が芽を出したり成長を再開したりで、人間もそれらからエネルギーをもらえる感じがしてウキウキしてきます。なお、5月病というものが気になる人がいるのならば、既に記事にしましたように、チロシンが多いタケノコを食べて跳ね除けましょう。

今日紹介しますのは、自然豊かな地域においては、そこらじゅうに生えている「スギナ」(学名:Equisetum arvense)を利用する方法についてです。

スギナの成分的な特徴は、やはり〝ケイ素〟が多いことです。ケイ素が人体に対してどのような役割を担っているのかということにつきましては、研究結果が比較的少ないために、公式な見解では半ば否定ぎみです。今でも、日本の公的機関から出される情報の多くは「ケイ素の健康効果を謳う商品には気をつけてください」というものが殆どです。しかし、海外におきましては様子が少し異なっていて、日本のお国事情が本来の結論を歪めてしまっているのだと考えられるわけです。

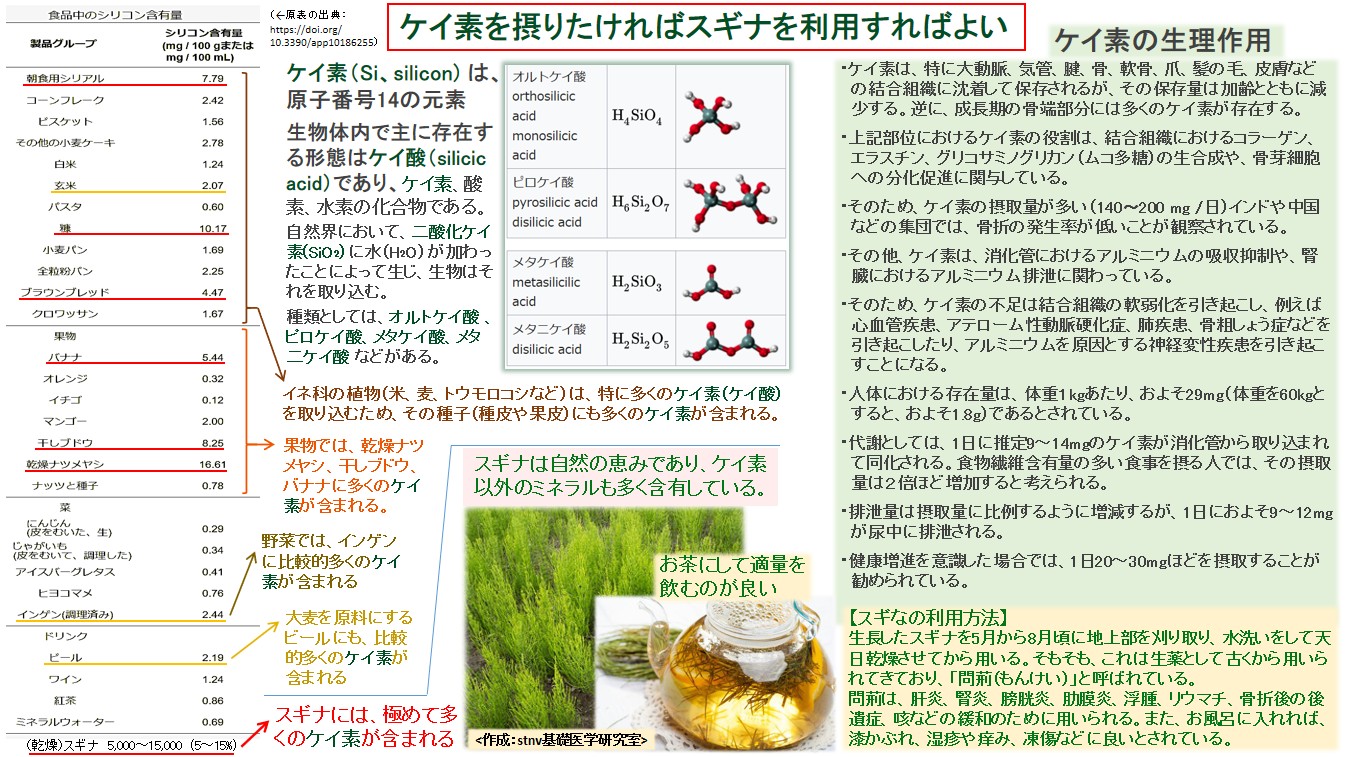

では先に、ケイ素の生理作用について見ていくことにしましょう。主に海外の論文に書かれている内容をまとめ、掲載した図(高画質PDFはこちら)の右側に箇条書きにしました。そして、同様のことを下に書き上げていきます。

ケイ素は、特に大動脈、気管、腱、骨、軟骨、爪、髪の毛、皮膚などの結合組織に沈着して保存されるのですが、その保存量は加齢とともに減少していくことが確認されています。逆に、成長期の骨端部分には、多くのケイ素が存在していることが確認されています。

上記部位におけるケイ素の役割は、結合組織におけるコラーゲン、エラスチン、グリコサミノグリカン(ムコ多糖)の生合成や、骨芽細胞への分化促進に関与していることです。そのため、ケイ素の摂取量が多い(140〜200 mg/日)インドや中国などの集団では、骨折の発生率が低いことが観察されています。

その他、ケイ素は、消化管におけるアルミニウムの吸収抑制や、腎臓におけるアルミニウム排泄に関わっていることが確認されています。

そのため、ケイ素の不足は結合組織の軟弱化を引き起こし、例えば心血管疾患、アテローム性動脈硬化症、肺疾患、骨粗しょう症、関節炎、爪や髪や皮膚の軟弱化などを引き起こしたり、アルミニウムを原因とする神経変性疾患を引き起こすことになります。

人体における存在量は、体重1kgあたり、およそ29mg(体重を60kgとすると、およそ1.8g)であるとされています。代謝としては、1日に推定9~14mgのケイ素が消化管から取り込まれて同化されます。なお、食物繊維含有量の多い食事を摂る人では、その摂取量は上記の2倍ほどに増加すると考えられます。排泄量は摂取量に比例するように増減しますが、1日におよそ9~12mgが尿中に排泄されます。

推奨される摂取量は、健康増進を意識した場合では、1日20~30mgほどが適切であると考えられています。

そこで、日常的に、どのようなものからどの程度のケイ素を摂取しているのかを推定するために、代表的な食材や飲み物100gまたは100ml中に含まれるケイ素の量を示した表を、掲載した図の左端に引用しました。そして、比較的多くのケイ素を含んでいるものに赤色のアンダーラインを入れておきました。なお、スマホでご覧の方は後で見てもらえば結構です。

表の上の方は、穀物やその加工品が挙げられています。これらの穀物を作り出す植物はイネ科であって、イネ科植物は多くのケイ素を取り込むことが知られています。特に、細長い葉や茎を支えるためにケイ素が重要な役割を担っています。そのこともあって、植物体全体に多くのケイ素が含まれています。穀物として見た場合、種子の皮の部分に多くのケイ素が含まれているのですが、玄米ならば種皮や果皮に多くのケイ素が含まれています。そのため、精米して生じた糠には特に多くのケイ素が含まれることになります。また、いわゆるシリアルや、ブラウンブレッドにも多くのケイ素が含まれています。例えば、玄米1合が約150gですから、それを食べると2.07÷100×150=3.12(mg)のケイ素を摂取することになります。男女平均すると1日に約2合食べますので、3.12×2=6.24(mg)のケイ素を摂取する計算になります。

果物では、乾燥ナツメヤシ100g中に16.61mgのケイ素が含まれていて、この表の中では最も高濃度なのですが、これを100g食べるのはかなりしんどくて、非現実的です。次に、干しブドウ100g中には8.25mgのケイ素が含まれているのですが、これもあまり多く食べられないでしょう。バナナ(可食部)100g(1.5本分)には5.44mgのケイ素が含まれているのですが、これはなんとかいけそうです。これらを組み合わせて食べれば、果物で1日にケイ素を7mg程度は摂取できそうです。

野菜ではインゲン豆に比較的多めのケイ素が含まれていて、100g中には2.44mgとなっています。しかし、その他の野菜にはケイ素はあまり多く含まれていないことが分かります。因みに、インゲン100gは、なんとかいけそうですが、少し少なくてもケイ素2mgは摂れそうです。

飲み物では、ビール100ml中に2.19mgのケイ素が含まれています。これは、原料がイネ科の大麦であるからこそ、ケイ素が多いのです。350mlのビールを飲んだとすれば、ケイ素の摂取量は2.19÷100×350=7.665(mg)となります。

以上の飲食物だけで、摂れるケイ素の量を、小数点以下を四捨五入して足し算してみると、6+7+2+8=23(mg)となり、「健康増進を意識した場合では、1日20~30mgほどが適切である」という場合の範囲内に入ると考えられます。「ただ、もうちょっと摂って30mgにしたいなぁ…」という場合、どうすれば良いでしょうか…。肉や魚などの動物を食べても、ケイ素は殆ど得られません。

そんな時に活躍するのがスギナです。バラツキがあるようですが、スギナの乾燥品100g中には、その5~15%に相当する量のケイ素が含まれているようです。即ち、100gの5%ならば5gです。15%ならば15gです。これをmgの単位に換算するならば、5,000~15,000mgという、他の食材よりも3桁ほど高濃度にケイ素が含まれていることになります。計算のために、100g中に10,000mg(10g=10%相当)含まれているとしましょう。

スギナを乾燥したものは生薬として古くから使われていますので、あまりに多量に摂るのはやめておいた方がよいわけで、例えば、粉にしたもの(スギナ・パウダー)を1日に1g摂取すれば、それだけで100mgのケイ素を摂取することになります。「健康増進を意識した場合では、1日20~30mgほどが適切である」の範囲をいとも簡単に超えてしまいます。「大丈夫なのですか?」と思われるでしょうが、ある国ではケイ素の1日最大許容量を700mgに設定している国があることを考えれば、100mgはまだまだ許容範囲です。しかも、スギナ・パウダー中のケイ素の全てが吸収されるわけではないですから、何ら問題は生じないと考えて結構でしょう。

…ということは、乾燥スギナをパウダーなどにせず、写真に示したように乾燥物にそのまま湯または水を注いでお茶として飲めば、溶出してくるケイ素の量はかなり減るのではないかと考えられます。或いは、パウダーを利用するのであれば、0.3gを摂れば30mgのケイ素を摂取することになります。

驚くべきことは、そのへんに沢山生えている雑草であるスギナを乾燥させて少し飲むだけで、必要とされるケイ素の量を、いとも簡単に摂れてしまうことです。コストパフォーマンス抜群です。他にも、スギナには他のミネラルも高濃度に含まれていることや、その他の種々の成分も豊富に含まれいることです。

スギナを生薬として利用する方法を、図の右下に書いておきましたが、生長したスギナを5月から8月頃に地上部を刈り取り、水洗いをして天日乾燥させればそれで完了です。なお、生薬名は「問荊(もんけい)」です。そして、生薬としての効能は、肝炎、腎炎、膀胱炎、肋膜炎、浮腫、リウマチ、骨折後の後遺症、咳などの緩和です。また、お風呂に入れれば、漆かぶれ、湿疹や痒み、凍傷などに良いとされています。

以上のように、ケイ素の摂取源として、また、種々の効能による健康増進のために、スギナを大いに利用したいところです。