先に、全てのビタミンに対する充足率(足りているのか否か)を紹介しましたが、最も足りていないのがビタミンA、次はビタミンD、その次が今回テーマにします〝ビタミンB2(=リボフラビン;riboflavin)〟です。

ビタミンB2の充足率(摂取推奨量に対する実際の摂取量の割合)は76%でした(30~40歳代の平均像)。この重要なビタミンが足りていないとなると、健康に対する悪影響は相当深刻なものになると考えられます。

巷では、「ビタミンB2は、不足をあまり考えなくてもよいビタミンの一つ」だと書いている人もいるのですが、それは10年ほど前の話です。自分で最新のデータを確認することなく、以前に誰かが書いた文章をそのまま書き写したりする人がいますので、それが問題を起こしてしまっているわけです。

近年において、沢山の人の食事実態調査を行い、その食餌に含まれているであろうビタミンB2の摂取量を計算すると、平均的には摂取推奨量の76%になるわけですが、更に困った状況にあることを紹介します。

それは、ビタミンB2が実際に働く場合の分子形態である〝FMN〟や〝FAD〟へと変換されるときに必要な〝亜鉛〟や〝マグネシウム〟の不足の場合も、あたかもビタミンB2が不足している場合と同様の結果をもたらすことです。

因みに、ミネラルの充足率につきましては『ミネラルで特に不足を気にしなければならないのはCa, Mg, Kの3種類、次にはFe, Znの2種類』にて紹介しておりますので、必要に応じてご覧ください。

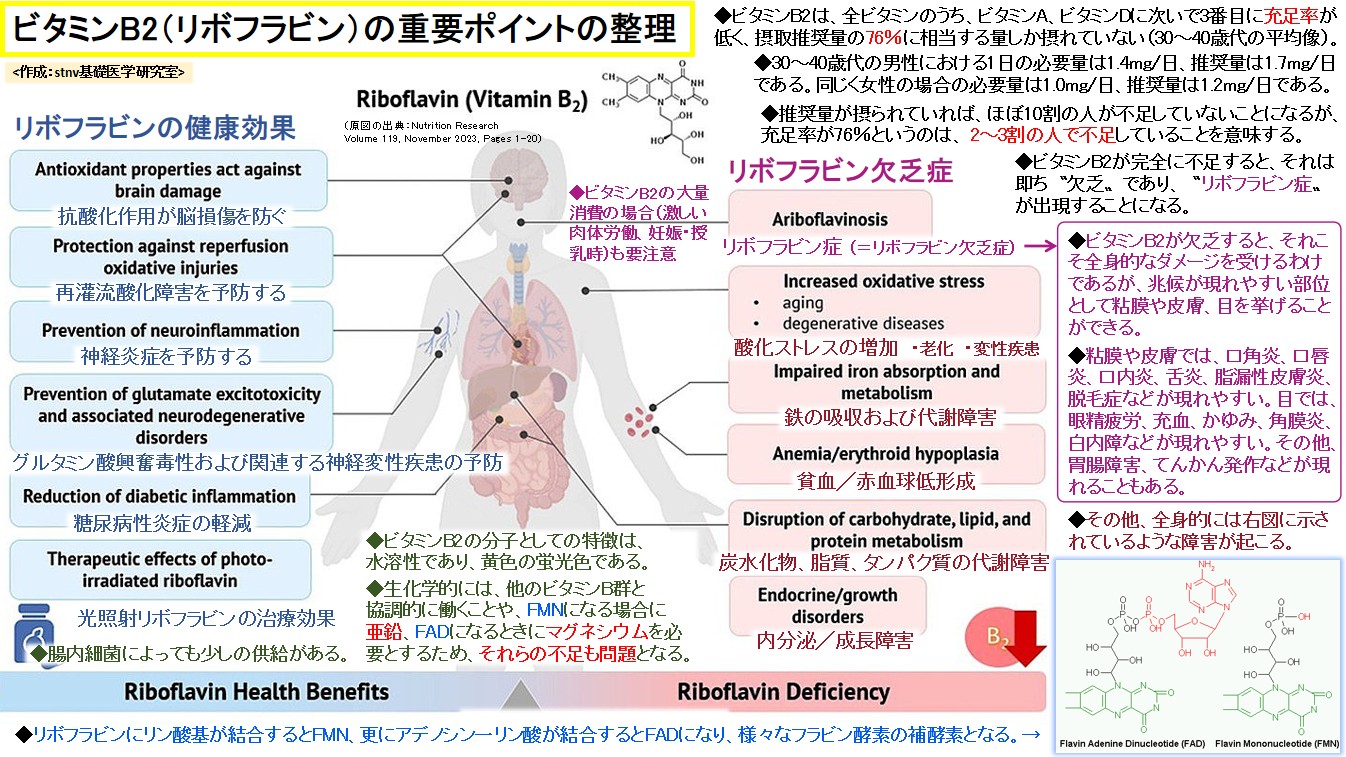

上述の〝FMN〟と言いますのは〝Flavin mononucleotide(フラビンモノヌクレオチド)〟のことであり、掲載しました図(高画質PDFはこちら)の右下(の右側)に構造式を載せておきました。上段中央に描かれているビタミンB2の構造と比較していただければ、両者の違いが分かると思います。FMNは、ビタミンB2にリン酸基が結合して生じるものなのですが、この反応を進めるフラボキナーゼという酵素が亜鉛イオンの存在を必須としているのです。

次に、〝FAD〟と言いますのは〝flavin adenine dinucleotide(フラビンアデニンジヌクレオチド)〟のことであり、体内でビタミンB2が働く場合の、最も高頻度に使われる分子形態です。掲載しました図の右下(の左側)に構造式を載せておきましたが、FMNに更に別の分子(アデノシン一リン酸)が結合したものがFADです。そして、その結合を行う際に働く酵素(FAD合成酵素)がマグネシウムイオンの存在を必須としているのです。

従いまして、最も大きな問題になるのは、食餌による充足率が67%しかないマグネシウムが、ビタミンB2の機能発現を不完全なものにしている可能性のあることです。言い換えるならば、たとえビタミンB2が満たされていたとしても、マグネシウム(または亜鉛)が不足していた場合、せっかくのビタミンB2が働けないことになるわけです。

もう一つ、摂取したビタミンB2が不足気味になる状況を挙げておくならば、ビタミンB2が大量消費されてしまう場合です。具体的には、激しい肉体労働を行った場合や、多量の脂質をエネルギー源として利用した場合、および妊娠や授乳の時期などです。そのため、このようなときには、通常よりも多くビタミンB2を摂取する必要があるわけです。

因みに、妊娠期のビタミンB2の推奨量は1.5mg/日、授乳期の推奨量は1.8mg/日とされています。これらの量は、妊娠・授乳に伴う消費エネルギーの増大や、赤ちゃんの発育のための母乳への移行の分が追加されているということです。

以上のように、ビタミンB2は昔に言われていたのとは異なり、多くの人で不足している可能性が高いのです。

不足している程度によって、当然のことながら重症度は異なってくるわけですが、「リボフラビン欠乏症(ビタミンB2欠乏症)」と診断される状態の場合、次のような症状が見られるようになります。基本的には全身的にダメージを受けるわけですが、兆候が特に現れやすい部位があって、それには粘膜や皮膚、目を挙げることができます。

前者の場合、口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、脂漏性皮膚炎、脱毛症などが現れやすくなります。一方、目では、眼精疲労、充血、かゆみ、角膜炎、白内障などが現れやすくなります。その他、胃腸障害や、てんかん発作などが現れることもあるということです。

その他、病理的な視点にて確認できる障害としましては、掲載した大きな図の右側に挙げられているものであり、酸化ストレスの増加(それによる老化や変性疾患)、鉄の吸収および代謝障害、貧血/赤血球低形成、炭水化物・脂質・タンパク質の代謝障害、内分泌/成長障害、などを挙げることができます。

上記のような症状や障害を自覚している場合、ビタミンB2不足を疑ってみる必要がある、ということになります。

その場合の対策ですが、ビタミンB2が満足に働くためにはマグネシウムや亜鉛、および他のビタミンB群も必要としますので、マグネシウム(や亜鉛)が不足しているようであれば、それの補給も必要になります。マグネシウムの場合、食餌から補おうとしても現代の食環境では不可能に近いですから、サプリメント(塩化マグネシウムやニガリ)にて補うのが先決です。

そして、ビタミンB2の補給を行うわけですが、上述しましたように他のビタミン、特に他のB群との協働がありますので、マルチビタミン製剤を利用するのが先決です。ビタミンB2だけのサプリメントも存在しますが、特殊な事情がある場合以外はマルチビタミンのほうが有効となります。

なお、サプリメントの類を嫌う人が一定数いらっしゃいますが、おそらく「サプリメント」という語に良くないイメージを持っていらっしゃるのかもしれません。ビタミンやミネラルは必須の栄養素ですから、それを補う最も的確な補給方法だとお考えいただければ良いと思います。もし、食餌だけから全てを補給しようと思うと、かなり沢山食べなければならなくなりますから、それによるデメリットも多くなります。従いまして、全体を少食にして、必要な栄養素だけはしっかりと補うのが最も良いのではないかと思います。

掲載した図の左側に描かれている「リボフラビンの健康効果」につきましては、図から読み取っていただくこととします。

ビタミンB2は、たとえ推奨量の100倍程度を摂ったとしても排出されるだけであって、有害な作用はありませんので(尿がかなり黄色くなるだけであって)、多めに摂っても問題は無いばかりか、図に示されているような健康効果が期待されます。日頃から意識しておきたいビタミンの一つだと言えます。