フキノトウの季節は、温暖な地域では2~3月ですが、寒い地域では4~5月ぐらいになります。まだ間に合う方は、是非とも収穫していただければと思いますし、既に時期が過ぎてしまった地域の方は、次年度を楽しみにしていただければと思います。

それは何故かと申しますと、フキノトウに含まれている苦味成分が、比較的強力な抗がん作用を示すことが確認されているからです。なお、生のフキノトウには毒性の有る成分も含まれていますので、30秒~3分間ほど茹でた後に、2時間~丸1日水にさらして〝アク抜き〟をすれば、メリットの方を多く受けることができるようになります。一度にたくさん食べないのであれば、茹でる時間や水さらしの時間は短くて結構です。

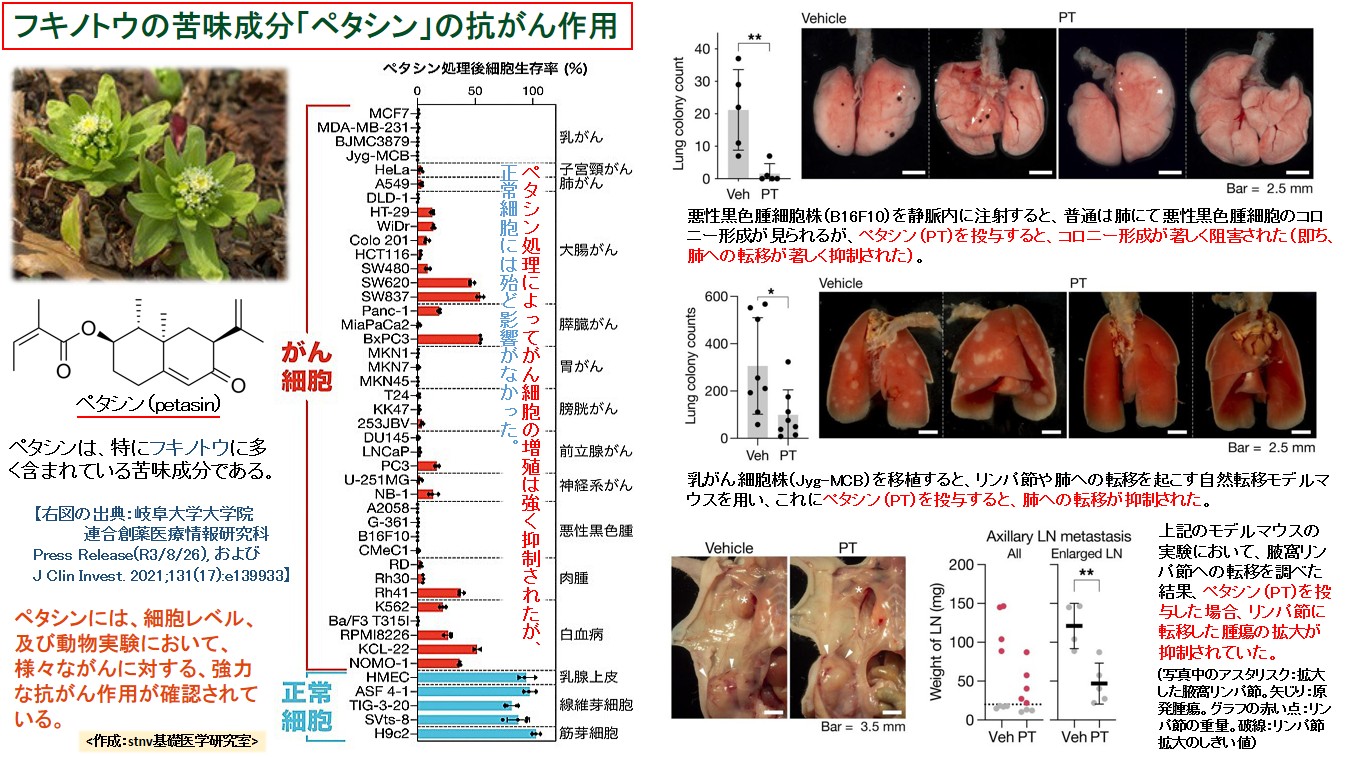

抗がん作用を示す苦味成分の名前は〝ペタシン(petasin)〟といいます。含有量の多いフキノトウであれば、乾燥重量で10%以上もペタシンが含まれているようです。

因みに、薬学や医学の研究分野におきましては、こういうものが見つかれば、それを医薬品にしようと考えます。この場合は抗がん剤です。携わっている研究者が薬学分野や医学分野の研究者であれば、当然のことながら、興味の的は新奇な医薬品を得ることです。「早春にフキノトウが出てくれば、それを食べればよい」では終わりません。仕事の成果として論文を書いたり、研究費を集めたり、世間の注目を浴びたりするには、医薬品にする方向へと進んで行かなければなりません。また、実際にがん患者さんに使ってもらうためには、医薬品の形にしなければなりません。まさか、病院やクリニックで、がん患者さんにフキノトウの天ぷらを出す、というようなことは出来ないでしょうから…。

しかし、ペタシンを医薬品にしようと考えた場合、その実現までには莫大な費用と年月がかかります。そして、無事に抗がん剤として上市される確率は、それほど高くはありません。ただ、研究者はその途中で発見できた様々なことを論文に出来ますから、それが仕事の成果になります。だから、ペタシンは、今も応用研究が続けられています。多量のフキノトウを栽培して、そこから抽出するのは効率が悪いですから、化学合成の方法についても研究が進められていることでしょう。

ただ、多くの人にとっては、ペタシンの医薬品を待ち焦がれる必要はありません。桁外れに高額になったペタシンを使うのではなく、野山に生えているフキノトウを収穫して、食べるなり、乾燥して保存したり、お茶に混ぜて飲めば良いわけです。

そもそも、フキノトウは昔から生薬として使われています。その場合の名前は、「蜂斗菜(ホウトサイ)」や「蕗の薹(フキノトウ)」などです。効能としましては、鎮痛(打撲、切り傷、虫刺され、腫れもの、のどの痛み、胃痛など)、鎮咳、去痰、健胃などです。例えば鎮咳(咳止め)の場合、乾燥したフキノトウの10~15gを水600mlで半量になるまで煎じ、それを1日3回に分けて飲むと良いと言われています。

また、フキノトウの乾燥粉末が商品として上市されるようになってきました。上述しましたように、フキノトウには若干の有毒成分(ピロリジジンアルカロイド類)も含まれていますので、水にさらしてアク抜きをした後に乾燥し、それを粉末化することになります。そのようにして出来た粉末は、料理に使ったり、お茶に入れて飲んだりできます。

次に紹介しますのは、フキノトウから抽出・精製して取り出した、単品としてのペタシンの抗がん作用についてです。単品にする理由は、科学的な研究として、ペタシンそのものの効果を調べるためであって、実際に人が使う場合を想定したものではないと捉えるべきです。西洋医薬の常なのですが、単品にした場合に、特定の生理作用は強くなったとしても、何らかの副作用が生じる可能性が高くなります。従いまして、実際には、ペタシンという単品を摂るよりも、フキノトウの丸ごとを頂いた方が、何かとメリットが多くなり、有害作用が少なくなります。

では、単品のペタシンの抗がん作用についてですが、掲載しました図(高画質PDFはこちら)の中央やや左に、棒グラフを引用させていただきました。上から下まで並べられているのは培養細胞の系統の名前なのですが、その多くが〝がん細胞〟で、下の方の5種類だけが〝正常細胞(非がん細胞)〟です。そして、ペタシンを作用させた場合の生存率が横軸に採られています。結果としましては、多くのがん細胞はペタシンによって生存が抑制されるのですが、正常細胞の生存には大きな影響が出ない、ということが確認できます。要するに、ペタシンはがん細胞を死滅させるのですが、正常細胞は死滅させない、ということです。

次に、図の右側に移りますが、これはマウスを使った実験の結果です。上段は、悪性黒色腫細胞株(B16F10)を静脈内に注射した場合なのですが、普通は肺にて悪性黒色腫細胞のコロニー形成が見られます。しかし、同様の処置をしたマウスにペタシン(図中:PT)を投与した場合は、コロニー形成が著しく阻害されることが判りました。即ち、ペタシンによって肺への転移が著しく抑制された、ということになります。

中段の図は、乳がん細胞株(Jyg-MCB)を移植すると、リンパ節や肺への転移を起こすという、自然転移モデルマウスが用いられています。そして、同様の処置をしたマウスにペタシンを投与すると、肺への転移が抑制されたことを確認することができます。

また、下段の図は、上記のモデルマウスの実験において、腋窩リンパ節への転移を調べた結果です。ペタシンを投与した場合、リンパ節に転移した腫瘍の拡大が抑制されていることを確認することができます。

これらの結果は、ペタシンが、がんの転移を抑制することを示しています。因みに、この論文では、抗がん作用の機序として、ミトコンドリアに存在している呼吸鎖複合体Iをペタシンが阻害することを挙げているのですが、がん細胞と正常細胞とで生存率が大きく異なっていますから、他の機序も同時に働いているように思えます。

何れにしましても、私たちは単品になったペタシンを投与することよりも、他の諸々の成分が含まれているフキノトウを摂取する方法を選びたいわけです。フキノトウには、生薬として期待されている作用もあるわけですから、それに加えて、抗がん効果をも得られることになります。

昔から親しまれているフキノトウの「ほろ苦い」苦みは、体内にがん細胞があった場合、それを消滅させてくれていたわけです。抗がん作用を示すファイトケミカルにつきましては、これまでにも色々と紹介してきたわけですが、そのなかにフキノトウも加えていたければと思います。