今回のお話は、お風呂とか、サウナとか、温熱療法などによる熱ストレスを大切にしましょう、という結論になるお話です。めちゃくちゃ熱い必要はありません。お風呂なら41℃前後のお湯に10分程度、身を置くことによって、深部体温が1℃~1.5℃程度高まる状況を作ってやろうというお話です。

体温を上げることによって生じるメリットは複数ありますが、その中で最も大きいであろうと考えられるのが〝熱ショックタンパク質(ヒートショック・プロテイン;Heat Shock Protein;HSP)〟の発現量増加です。この「発現量」という語はよく出てきますが、遺伝子発現のレベルから見た時の見え方で、生物学系の人がよく使う表現です。要するに、HSPが通常よりも多く作られてくる、ということです。

HSP(熱ショックタンパク質)が多く作られた場合のメリットは何なのかと言えば、それはHSPが担当している作業が滞りなく済まされる、ということです。

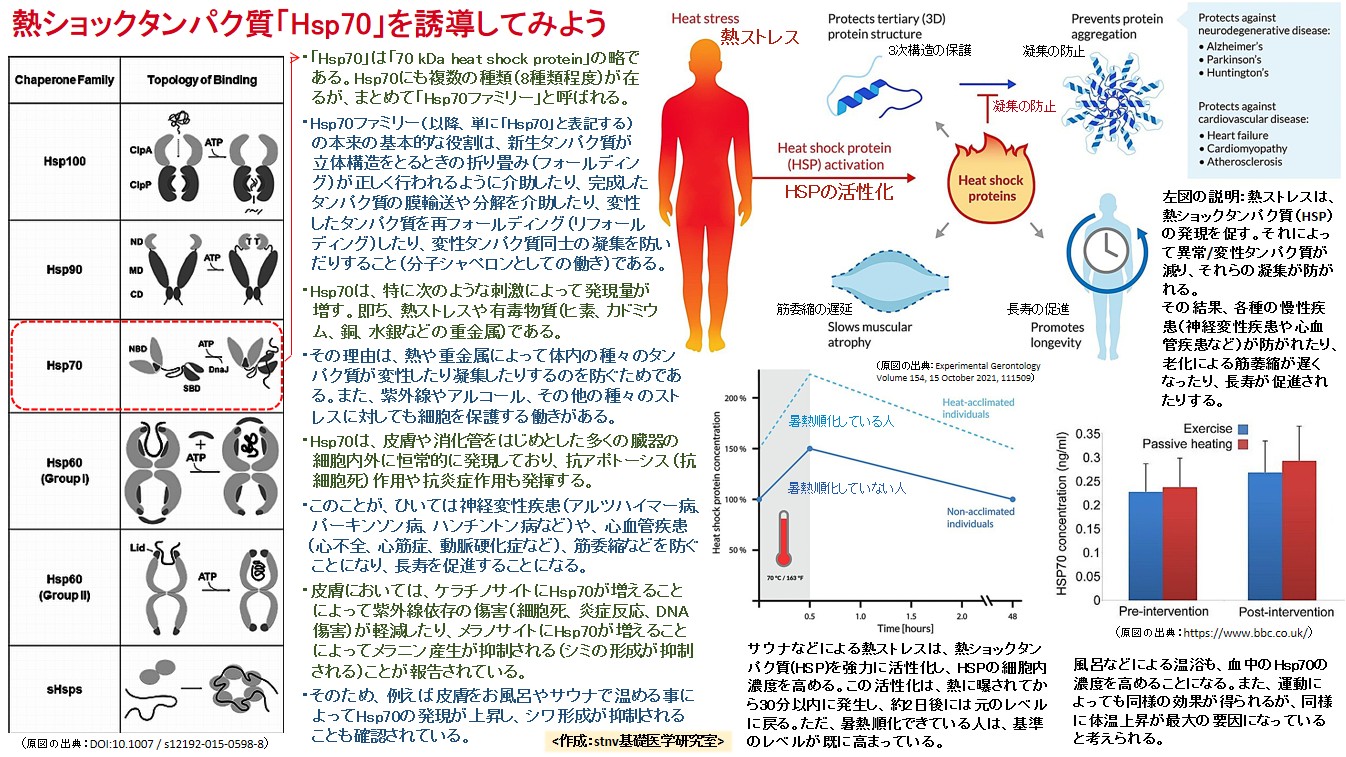

では、HSPが担当している作業は何なのかと言えば、掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央左寄りに挙げておいた通りなのですが、それは次のようなことです。なお、この内容はHSPの中でも代表的な種類である〝Hsp70〟に関するものなのですが、体温を上げた時の恩恵は、Hsp70の高発現による恩恵であると解釈しても結構ですので、これを代表として見ていくことにします。因みに、「Hsp…」というふうに頭文字以外を小文字にしているのは、これが固有名詞だからです。

Hsp70が担当している作業(役割)は、新生タンパク質(新生ポリペプチド;遺伝子の情報を元に新しく作られたタンパク質で、最初はアミノ酸が紐(ひも)状に繋がっただけの分子)が立体構造をとるときの折り畳み(フォールディング)が正しく行われるように介助したり、完成したタンパク質(立体構造が出来上がったタンパク質)の膜を介した輸送や、そのタンパク質が役目を終えて不用になった時の分解を介助したり、熱や重金属などの暴露によって変性したタンパク質を再フォールディング(リフォールディング)したり、変性したタンパク質同士の凝集を防いだりすることです。そして、このような役割を果たすタンパク質は〝分子シャペロン〟と総称されるのですが、Hsp70が担当している役割の多くは、分子シャペロンとしての役割だということになります。

「急に生化学的な話になって、私たちの日常との関係がよく解らないのですが…」…そうですよね。具体的には次のようなことになります。タンパク質は、私たちの体を構成したり、水晶体のレンズやヘモグロビンや抗体などのように機能部品として働いたり、細胞に仕組まれている受容体やイオンチャネルやイオンポンプのような精密機械として働いていたり、酵素として生化学反応を進めたりなど、もう殆どのものがタンパク質で出来ています。そして、その多くは立体構造が重要で、少しでも構造が狂えば役割を果たせなくなることがあります。

従いまして、タンパク質の立体構造を正しく作れなかった場合や、一度作ったタンパク質が変性してしまった場合、体の諸機能が低下して、やがて病気になってしまいます。そうならないように、タンパク質が正しい立体構造を保てるように補助(介助)しているのが分子シャペロンで、Hsp70はそのうちの重要な一つだということです。

シャペロンとしての基本的な役割の他に、Hsp70は次のような役割も担っていることが明らかになっています。それは、抗アポトーシス(抗細胞死)作用や、抗炎症作用も発揮することです。このことは、ひいては神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病など)、心血管疾患(心不全、心筋症、動脈硬化症など)、筋委縮などを含めた老化亢進を、防いでくれていることになります。

また、皮膚の分野では、ケラチノサイト(角化細胞)にHsp70が増えることによって、紫外線依存の傷害(細胞死、炎症反応、DNA傷害)が軽減したり、メラノサイト(メラニン産生細胞)にHsp70が増えることによってメラニン産生が抑制されることが報告されています。これは即ち、皺(シワ)やシミの予防が出来ることを意味しています。

「それだと、Hsp70を増やしておくことの意味がよくわかります。では、具体的にどうすればHsp70が増えるのでしょうか…」…最も一般的で健康を損なわない方法は、冒頭に書きましたように、お風呂とか、サウナとか、温熱療法などによって、深部体温が1℃~1.5℃程度高まる状況を作ってやることです。例えば、41℃のお風呂でしたら10分程度の入浴で目的は達せられます。なお、それ以上体温を上げるとデメリットの方が多くなりますから、それを超えないように注意することが大切です。

掲載した図の右下に2種類のグラフを引用させていただきました。左側は、サウナを30分間利用した場合に、HSPがどれだけ増えるかを示したものです。この実験の場合は、10分刻みでは計測されていませんので、いきなり30分後のデータになっています。結論としましては、サウナに入ることによってHSPの発現が150%にまで増え、その後は約2日後には元のレベルに戻ったということです。

また、予め暑熱順化できている人の場合は、最初から150%になっており、サウナ利用後には200数十%あたりまでHSPが増えたことを示しています。見方を変えるならば、サウナの効果は2日間はもつので、1日おきに利用することが効果的だということがわかるのと、それを繰り返すことで暑熱順化が完了すれば、更に高い効果が現れることになります。

次に、右下のグラフですが、これは風呂を利用した場合と、身体運動を行った場合の、Hsp70の血中濃度が測定された結果です。これによると、入浴はもちろんHsp70の発現を高める効果がありますが、身体運動も同レベルの効果が期待できることになります。両者の最大の共通点は、体温が上がることであり、「熱ショックタンパク質」と呼ばれる所以だということになります。

その他の物理化学的なストレス、例えば有毒物質(ヒ素、カドミウム、銅、水銀などの重金属)に暴露した場合や、アルコール、紫外線などでもHSPの発現が高まることが確認されているのですが、その理由は、それらがタンパク質を変性させてしまうものだからです。HSPは、タンパク質の変性から身を守る役割を担っていますから、その変性を起こさせるものであればHSPの発現を活性化させることになると考えられます。ただ、危険なものが多いですから、最適なのは1~1.5℃程度の体温上昇であると言えます。

以上、Hsp70の役割や、これを多く発現させる方法について見てきました。なお、体内において変性してしてしまったタンパク質は、その後にどのように処理されるのが最も都合が良いのかについてですが、多くの場合は、体(細胞、HSP)は、変性タンパク質が凝集しないうちに素早く分解処理してしまう方法を採っています。即ち、多くの場合は修理(再フォールディング)して再利用するよりも、処分して新しく作り直す方法を選んでいるということです。もちろん、この分解処理にもHSPが関わっています。ところが、目の水晶体のクリスタリンは新しく作れませんので、α-クリスタリンが分子シャペロンの役割を果たしているということを『ロスマリン酸は白内障における水晶体の透明性を回復させる』にて少し触れました。なお、このシャペロンは別の種類になりますので、別記事としてupする予定にしています。