蝉シャワーは最高の薬なのですが、蝉の抜け殻も、それに匹敵するほど優れた薬になります。掲載した図(高画質PDFはこちら)の左側に、蝉の抜け殻の健康効果に関するGoogleのAIの回答を載せました。普段から私は「このAIはまだ学習を始めたばかりですから…」と言っているのですが、比較的多くの情報を収集してまとめている感じがしましたので、採用させていただきました。ただ、足りないところが色々とありましたので、緑色の文字にて追記をしておきました。

スマホでこのブログを読んで頂いている方は、同時に画面を見られないでしょうから、そのAIの回答を次に書いておきます。それは「<概要として> セミの抜け殻は、漢方では「蝉退(せんたい)」と呼ばれ、生薬として用いられます。特に、発熱、喉の痛み、咳、蕁麻疹、湿疹、目の充血、けいれんやひきつり、小児の夜泣きなどに効果があるとされています。また、セミの抜け殻に含まれるキチン質は、抗菌作用や保湿効果も期待できるため、スキンケアにも活用できる可能性があります」「<セミの抜け殻の主な健康効果として(生理的作用として)> 解熱・鎮痛作用、止痒作用、消炎作用、鎮痙作用、保湿効果、抗菌作用」との回答でした。

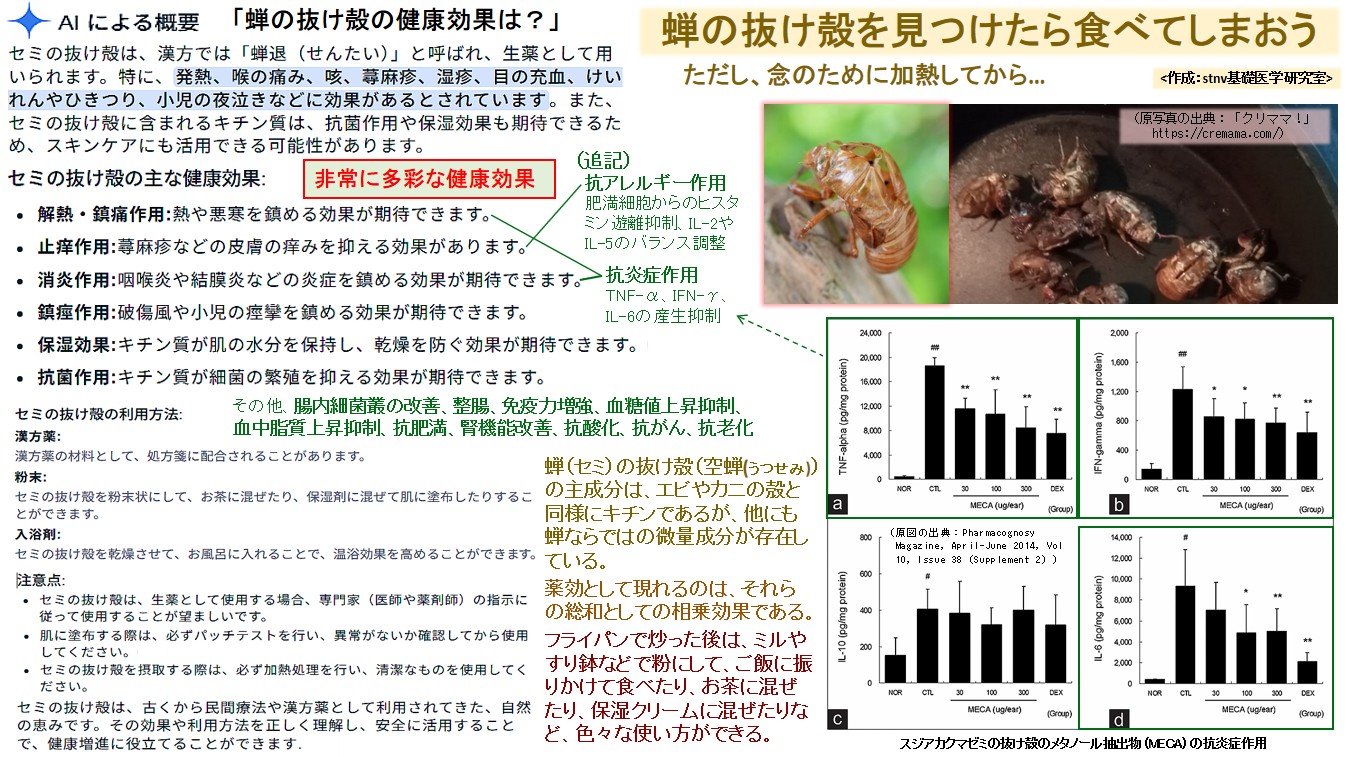

そして、他の文献による情報や、セミの抜け殻の主成分であるキチン質(その分解産物であるN-アセチルグルコサミンやグルコサミン)の効果を踏まえて、次のような効能を追記しました。それは「抗アレルギー作用(肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制、IL-2やIL-5のバランス調整)、抗炎症作用(TNF-α、IFN-γ、IL-6の産生抑制)、腸内細菌叢の改善、整腸、免疫力増強、血糖値上昇抑制、血中脂質上昇抑制、抗肥満、腎機能改善、抗酸化、抗がん、抗老化などです。

以上をまとめて整理しておくと、解熱・鎮痛、抗炎症、抗アレルギー、止痒、鎮痙、腸内細菌叢の改善、整腸、免疫力増強、血糖値上昇抑制、血中脂質上昇抑制、抗肥満、腎機能改善、抗酸化、抗がん、保湿、抗菌、抗老化、ということになります。

上記のうち、抗炎症作用を確認した論文の一つに示されていたグラフの一つを、掲載した図の右下に引用させていただきました。この実験は、中国で蝉退の原材料の主流となっているスジアカクマゼミの抜け殻をメタノールで抽出したエキスが被験物質となっています。そして、実験用マウスを用いて各種の抗炎症メカニズムの検証が行われました。

その結果、TNF-α(腫瘍壊死因子-アルファ)、IFN-γ(インターフェロン-ガンマ)、およびIL-6(インターロイキン-6)など、過剰になることで炎症を激しくしてしまうサイトカインを、蝉の抜け殻のエキスが適度に抑制してくれる、という機序が明らかになったという報告です。

他にも、上記の効能効果につきましては、その殆どに科学的なメスが入れられ、効能が検証されています。(各データは割愛させていただきます)

日本では、蝉の抜け殻が効くなどというのは民間伝承として片付けられてしまっていますが、例えば中国では奥深い研究が行われています。日本で言う、いわゆる生薬の一つなのですが、西洋医薬では実現できない広範囲な薬効を得ることができる上、副作用も比較的少ないですから、貴重かつ重要な医薬品材料として珍重されているわけです。

そもそも、西洋医薬のような単品は、特定の狭い薬効を示しますから機序が分かりやすく使いやすいのですが、生体は極めて複雑な仕組みで動いていますから、そのごく一部分だけ阻害すると全体のバランスが崩れて副作用として現れてきます。しかし、生薬のような混合物が効く場合は、混合物を構成している個々の物質が生体の複雑な仕組みの各々を少しずつ変化させますから、想像以上に良く効くという結果を示すことがあります。昔から生薬として用いられているものは、そのようなものの典型例であって、何千年という長い期間にわたる人体実験にて検証されてきた優れものばかりです。そして、蝉の抜け殻もその一つになります。

もう一つ…、多くの西洋医薬は、ある一定の量よりも多く投与しない限り、薬効を示さないことが多い(閾値を超える量を投与する必要がある)のですが、生薬の場合は、ごく少量が、お茶に配合されていたり、お酒に配合されたりしていることからも解りますように、少量でも健康効果を高める効果が期待できます。どちらかというと、ビタミンやミネラルに近い働き方をしていると捉えることもできるでしょう。

蝉の種が違うことによる、抜け殻の成分的な差異についてですが、あまり大きな差異は無いと考えられます。その最大の理由は、毒となるような強烈な生理活性を持つ生物ではないからです。従いまして、中国で蝉退という生薬の主原料になっているスジアカクマゼミだけでなく、日本にいる各種の蝉の抜け殻も、成分的にはあまり大きな違いは無いと考えられます。もちろん、最も多くを占めている成分はキチン質であって、どの蝉でも同様です。

さて、蝉の殻の恩恵を受ける方法についてですが、キチン質そのものにも抗菌作用がありますので、健康を害するような他の微生物が付着している可能性は少ないのですが、念のためにフライパンで炒るなどして、一度、熱を加えておけば安心でしょう。

その後は、丸ごとかじるのも有りですが、ミルや、すり鉢などで粉にして、ご飯に振りかけて食べたり、お茶に混ぜたり、保湿クリームに混ぜたりなど、色々な使い方ができると思います。AIは、入浴剤に使うという例も答えてくれましたが、お風呂の湯は量が多いですから、蝉の殻が多量に捕れた時だけにしておくのが良いでしょう。