国立がん研究センターが発信している情報によりますと、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性が63.3%、女性が50.8%だそうです(2021年のデータに基づく)。2人に1人以上だということになりますから、これはかなり高い確率だと言えます。

また、日本人ががんで死亡する確率は、男性が24.7%、女性が17.2%だそうです(2023年のデータに基づく)。「え? それにしては、死亡率が意外と低いですね…」

このような情報の発信の仕方には、国民をがん治療に向かわせようとする意図があります。例えば男性の場合、上述のように63.3%の人ががんであると診断されたのですが、がんで死亡したのは24.7%ですから、多くの人は「残りの38.6%の人は治療で助かったんだ…」と捉える可能性があるわけです。ところが、中身は次のような場合が多いのです。

がんであると告げられた63.3%の人は、よほど高齢でない限り、がん治療を受けるという選択をします。そして、術前や術後も含め、化学療法や放射線療法などを受けます。その結果として免疫力が低下し、肺炎を患い、最終的に肺炎によって亡くなったとします。

このようなパターンは非常に多いのですが、統計に表れる直接死因は「がん」ではなくて「肺炎」になります。従いまして、がんであると告げられた63.3%の人のうち、死因ががんであるとカウントされた人は24.7%しかいないのですが、残りの人は化学療法や放射線療法などの副作用で亡くなった人が多かった、ということです。要するに、がんが発覚し、がん治療を受けて亡くなられた人が、がん死亡率には反映されていないということです。因みに、がん治療の結果としましては、「肺炎」の他には「多臓器不全」や「敗血症」も多いです。

「がんで亡くならずに、がん治療で亡くなる…。がんより怖いがん治療…」

さて、今日のメインテーマに移りますが、1950~1960年代という一昔前のがんの状況について見てみたいと思います。

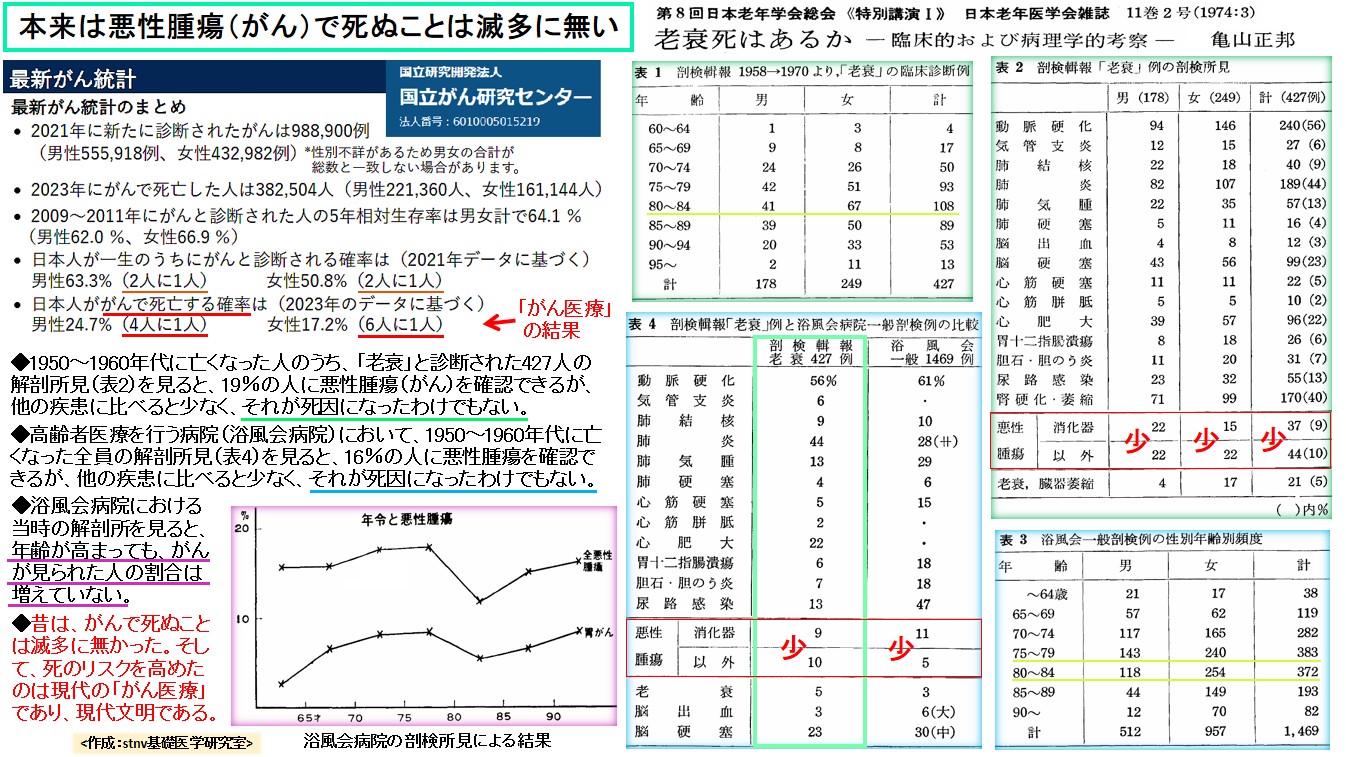

添付しました図(高画質PDFはこちら)の右側に引用させていただきました表のうち、先ずは表1と表2についてです。これは、日本病理剖検輯報(しゅうほう)という報告書に記載されている約21万6千例の剖検所見(亡くなった人の遺体を解剖し、臓器や組織を直接観察して得られる医学的な所見)のうち、死亡診断書に「老衰」と記載されている427例(427名分)のデータがピックアップされ、集計されたものです。

「老衰」が最も多かったのは80~84歳であり、男女合わせた当時の平均寿命は、このあたりの年代だと解釈することができます。そして、表2は「老衰」と診断された人の剖検所見がまとめられたものなのですが、ここで最も注目すべきなのは「悪性腫瘍」の欄です。人数が記されている右端の( )内にパーセンテージが示されていますが、9%の人に消化器の悪性腫瘍(がん)が見つかり、10%の人にそれ以外のがんが見つかった、ということです。即ち、「老衰」だと診断された人の19%に、がんが存在していたということになります。これは、解剖して調べたらがんが有ったのだが、がんとは共存していたのであって、それは直接的な死因にはなっていなかったことを意味しています。

併せて、悪性腫瘍以外の所見(疾患)はどうだったかと言いますと、表中には沢山の疾患が挙げられていますので、後で結構ですから一通り目を通していただければと思います。要するに、「老衰」と診断された人を剖検すると、色々と沢山の所見が得られ、それらはがんよりもかなり高頻度だった、ということが判ります。逆に言うと、他の疾患に比べて、がんは非常に少なかったということになります。

ここで結論を急がず、次のデータを見ていくことにします。

次に見て頂きたいのは、表3と表4(の右列)です。これは、浴風会(よくふうかい)病院(東京都にある高齢者医療を中心とした病院)が所蔵している1,469例の剖検所見が元データになっています。浴風会病院では、大抵の場合(ほぼ全例)は剖検を行って主要な死因を特定し、出来る限り「老衰」という判定を避けるようにしているということです。

この病院で亡くなった人の年代と人数につきましては、最多であったのは男性では75~79歳、女性では80~84歳でした。上述の「老衰」の例と比較すると、母数の違いはありますが、ほぼ同様の傾向であると解釈できます。

次に、解剖所見ですが、表4の右端の列が浴風会病院のデータであり、その左側の列は上述しました日本病理剖検輯報のデータが再記されたものです。そこで、浴風会病院における「悪性腫瘍」を見てみると、11%の人に消化器がんが見つかり、5%の人にそれ以外のがんが見つかり、両方を合わせると16%だったということです。

この数字をどのように解釈すれば良いのかを判断するために、悪性腫瘍以外の所見を幾つか見てみましょう。致命的となり易いものを見てみると、肺結核10%、肺炎28%、肺気腫29%、肺梗塞6%、心筋梗塞15%、脳出血6%、脳梗塞30%、などとなり、これらを足し算すると124%になります。他には、胃・十二指腸潰瘍18%、胆石・胆のう炎18%、尿路感染47%です。これらを加算すると、207%になります。100%を遥かに超えてしまうのは、1人の人が複数の疾患を患っていたからです。そして、そのような中で、悪性腫瘍は、たったの16%だったということです。

「高齢者を診る病院にて死亡したほぼ全ての高齢者を剖検してみると、16%の人にがんが見られたけれども、それが直接的な死因になった例はかなり少ないと考えられる…、ということなのですね」

はい、そういうことになります。結論の前に、もう一つ、別のデータを見て頂くことにしましょう。添付しました図の下段左寄りのグラフがそれです。これは例数の多い浴風会病院の剖検所見による結果なのですが、グラフの横軸は年齢、縦軸は悪性腫瘍が見られた人の割合を示しています。

2本の折れ線グラフが描かれていますが、上の方の「全悪性腫瘍」を見てみると、65歳未満から90歳超の人まで、年齢が高まっても、がんが見られた人の割合が増えていないことが判ります。即ち、高齢化とがんは、あまり関係無いということになるわけです。更には、80~85歳で最も低率になっていることも見逃せない事実です。

では、上述のデータの全てを、まとめてみることにします。現代では「高齢化によって、がんの罹患率も高まる」とか、「日本人の4人に1人はがんで亡くなる」などと脅かされていますが、少なくとも1950~1960年代では、「亡くなった人を解剖してみると16~19%の人にがんが見られるが、それが直接的な死因になる例は少ない」ということになるわけです。言い換えると、タイトルに示しましたように「本来は悪性腫瘍(がん)で死ぬことは滅多に無い」ということです。

がんというのはそのようなものであって、例えば60歳の時に体内に生じていたとしても、それがそのまま大きくなって死因になることは滅多に無くて、80歳を過ぎたら知らないうちに消えてしまった…ということもある、ということです。

現代人の場合、『どのような生活をすると癌(がん)になるのかは一目瞭然』で述べたような「文明病・生活習慣病」の要素も強いのですが、その他には「がん医療」や、それを推進する「がんビジネスの情報戦略」の要素もかなり強いのです。餌食にされないように、充分にご注意ください。