今回は〝乳がん〟を主テーマにしたいと思います。掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上に、乳がんを含めた種々のがんによる死亡率のグラフを載せましたが、これはがんによる純粋な死亡率を示しているのではなく、抗がん剤や不適切なホルモン療法などが原因で、がんの反撃に合ったからこその死亡率になっているわけです。そのなかで、乳がんは女性の場合でしたら、4番目に死亡者が多くなっています。

因みに、女性における死亡率が1番高いがんは大腸がん、2番目は肺がん、3番目は膵臓がんです。これらにつきましては、同様のテーマ(○○がんを防ぐための基本的な心構え)にて既に記事をupしていますので、必要に応じてご覧ください。

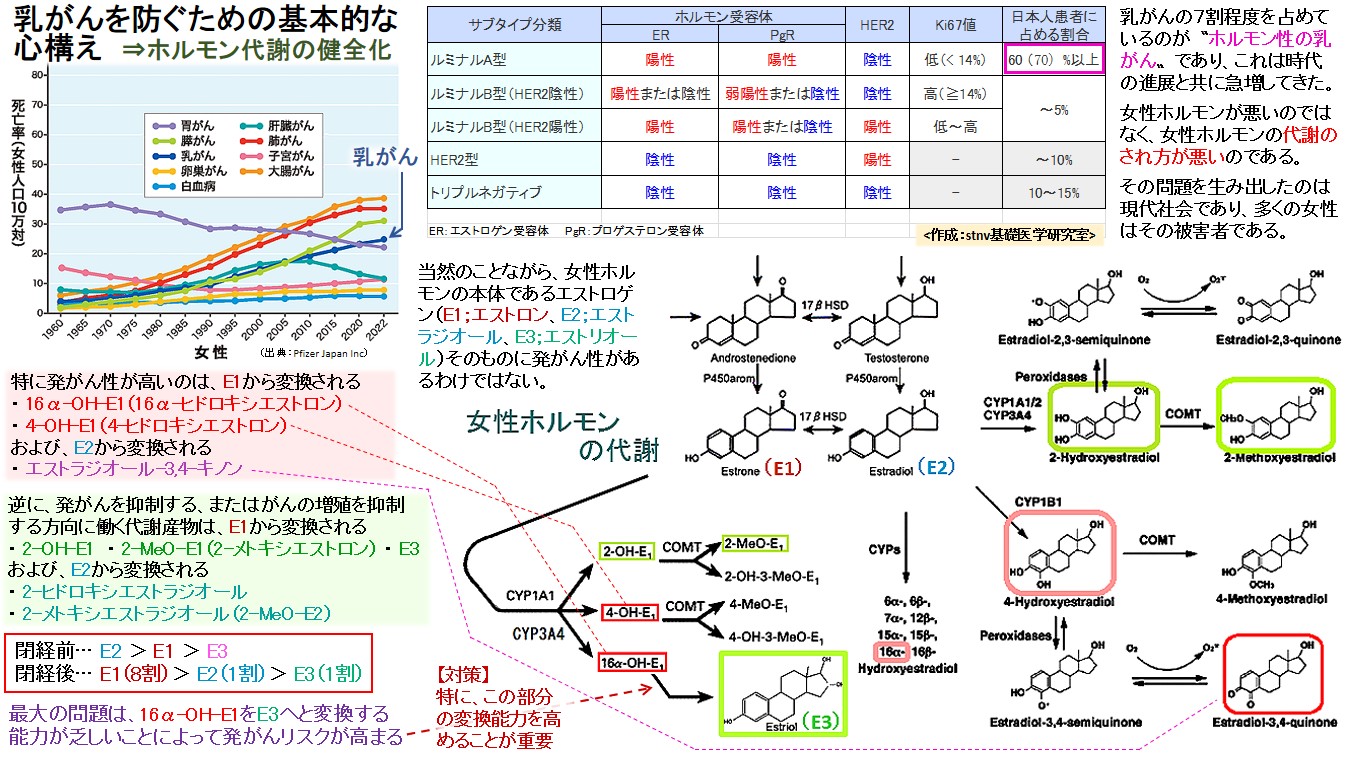

さて、乳がんですが、図の中央上段の表に示しましたように、一般的には5つのサブタイプ(型)に分類されています。そして、分類のための指標の一つは、〝ホルモン受容体〟の発現程度です。発現していれば〝陽性〟、発現していなければ〝陰性〟となり、〝陽性〟の場合は〝ホルモン依存性のがん〟だということになります。

この場合、指標にされているホルモン受容体は2種類あって、一つはエストロゲン(エストロン;E1、エストラジオール;E2、エストリオール;E3など)を受容して反応する〝エストロゲン受容体(表中の「ER」)〟であり、もう一つはプロゲステロンを受容して反応する〝プロゲステロン受容体(表中の「PgR」)〟です。

そして、上記の両方のホルモン受容体が陽性(細胞膜表面に持っている)で、かつHER2(ヒト上皮成長因子受容体2型)が陰性であった場合、〝ルミナルA型〟と称されます。この型は、日本人の乳がん患者で最も多く、しかも急増しているとされているもので、近年では全乳がんの70%以上を占めるとされています。従いまして、今回の記事は、このルミナルA型に焦点を絞って見ていこうと思います。

いわゆる「(女性)ホルモン性の乳がん」ですので、女性である限りは避けられないのではないか…、と不安に思ってらっしゃる人も多いことでしょう。しかし、実際はそうではなく、女性ホルモンのうちの、ある種のものの代謝産物に、発がん性の高いものが生じることが大きな原因になっていますので、そのような不適切な代謝を避けることができれば、ホルモン性の乳がんを避けることが可能になります。

そもそも、女性ホルモンは、体内で産生・分泌され、所定の用事を済ませた後は、掲載した図の右下の図に示されているような経路にて代謝され(基本的には水溶性が高められ)、やがて体外に排泄されることになります。

問題は、その代謝産物の中に、発がん性の高いものと、逆に、がんを抑制するものがあって、前者の割合が多くなるほど発がんが促され、がんの増殖が続くようになる…ということです。

図中には、発がん性の高いものを赤枠で囲み、がんを抑制するものを黄緑色の枠で囲みました。具体的に見ていきますと、発がん性の高い代謝産物の一つは、E1(エストロン)から変換される16α-OH-E1(16α-ヒドロキシエストロン)、二つ目は4-OH-E1(4-ヒドロキシエストロン)です。そして三つ目は、E2(エストラジオール)から変換されるものの中でも特にエストラジオール-3,4-キノンです。

逆に、発がんを抑制する、またはがんの増殖を抑制する方向に働く代謝産物は、E1から変換されるものでは2-OH-E1、2-MeO-E1(2-メトキシエストロン)、E3があります。また、E2から変換されるものでは2-ヒドロキシエストラジオールや2-メトキシエストラジオール(2-MeO-E2)があります。

上述の中で最も注目すべきものは、発がん性の最も高い16α-OH-E1(16α-ヒドロキシエストロン)であり、これが上手く代謝されれば、発がんを抑制するE3(エストリオール)へと変換されてしまう、ということです。

例えば、妊娠前の血中濃度は、E2>E1>E3、なのですが、妊娠の後期になると、E1の血中濃度は妊娠前の500倍程度、E2は数百倍程度、E3は数千倍程度にまで高まります。即ち、妊娠前に最も低濃度であったE3は、妊娠によって最も高濃度になるということです。それは即ち、妊娠という生体の活動が、E1からE3への変換機能を自ずと高めるということです。それは即ち、妊娠の回数が多い女性ほど、乳がんに罹るリスクが低下する、ということになります。

次に注目すべきことは、発がん性の高い16α-OH-E1(16α-ヒドロキシエストロン)や4-OH-E1(4-ヒドロキシエストロン)に対する、発がんを抑制する2-OH-E1の割合についてです。

妊娠をしていない女性の場合、E3はE1よりも少ないですので、健全である場合はE1の多くが発がんを抑制する2-OH-E1へと代謝されていくの割合の多いことを意味しています。換言するならば、発がんを抑制する2-OH-E1の割合が多く、発がん性の高い16α-OH-E1(や4-OH-E1)の割合が少なければ、発がんリスクを下げることができるわけです。また、特定のファイトケミカルによって、意図的にその割合を調節することができます。

この件につきましては、既にupしています『性ホルモンの代謝を正常化するDIM・I3C・EGCG』に書いているのですが、ポイントは次のようです。〝2-OH-E1/16α-OH-E1〟の比率を高めるためには、EGCG(エピガロカテキン3-ガレート)、I3C(インドール-3-カルビノール)、DIM(ジインドリルメタン)などの摂取量を増やすことです。

他にも、性ホルモン代謝を正常化させるための方法は幾つかあります。例えば、EPAなどのω3系脂肪酸や、睡眠ホルモンとして有名なメラトニンを摂取すること、紫外線を浴びることによってビタミンD濃度を高めることも重要です。また、大豆製品に含まれるゲニステインなどのイソフラボン、亜麻仁油に含まれているリグナンは、女性ホルモン様作用があるのですが、一方で、過剰な女性ホルモン活性を抑制する方向に働きます。

また、上では触れなかったE2の代謝産物のことも含めて概観すると、次のように言うことができます。性ホルモンの代謝産物のうち、発がんリスクを高めるものが増える原因としましては、乳がんが少なかった時代の生活と、乳がんが増えた現代の生活とを比べたとき、大きく変化してきた部分に原因があると考えられますので、その原因を一つずつ解消していけば良いということになります。

原因として挙げられるのは、妊娠および出産の回数の減少、母乳を与える育児の減少、ホルモン避妊法の使用、未婚や晩婚化、更年期症状を治療するためのホルモン補充療法(HRT)の使用、胸部への放射線照射量の増加、環境ホルモンや有害物質の増加、食べ物や飲み物の種類の変化(いわゆる欧米化した食生活;性ホルモンや、それらの類縁体を多く含んだ乳製品や肉類の摂取、ホルモン代謝を乱すトランス脂肪酸を多く含む加工食品の摂取、煙草やアルコールの摂取など)、ホルモン代謝にも関わっている腸内細菌叢の単純化、生活の仕方の変化(乳房を締め付ける補正下着の普及、夜勤などの体内時計を狂わす生活、遅寝・遅起きの睡眠習慣、赤外線を浴びることが無くなった家事の仕方、運動の種類や運動量の減少、それによる肥満、浴びる日射量の減少(ビタミンD欠乏)など)、それらに起因する初潮の低年齢化、などです。

これらの原因のうち、対策が可能であるものにつきましては、すぐにでも改善していただければと思います。

なお、遺伝子に関わる話は入れませんでしたが、例えば、BRCA1やBRCA2などの、DNA修復に関わるタンパク質をコードする遺伝子に変異がある場合は、胸部への電離放射線照射(X線照射など)によって生じたDNA損傷を修復することができませんので、電離放射線を使う検査や医療行為そのものが発がんの原因になります。もし、家系的に該当しそうな可能性があるのであれば、そのような検査は絶対に避けるべきでしょう。とにかく、乳がんが少なかった時代の暮らしに戻ることが大切だと言えるわけです。