どの色を見るかによって、心身の調子やパフォーマンスが変化するのであれば、この現象を有効活用したいものです。

昔から、見る色の違いによる心理面の変化につきましては様々な見地から実証されていて、色彩心理学などという分野も確立されており、商品の色、建築物や内装の色、交通標識の色などを決める際に利用されています。

或いは、子どもの運動会などで色分けした場合、赤色のチームが優勝する確率が高くなったり、オリンピックをはじめとした大人の競技においてもユニフォームやチームカラーとして赤の配色が多いチームの勝率が高くなることが知られています。

或いは、格闘技でコーナーを赤色と青色に分けた場合、チャンピオンは赤コーナーに、挑戦者は青コーナーに割り当てるのが一般的になっていますが、挑戦者から見るとチャンピオンの背後に赤色が見えることになり、挑戦者の闘争意欲を高める意味があるのだという話があります。

そして、上述のような現象が現れるのは、やはり心理学的な理由からであろうというのが一般的な常識になっています。即ち、赤色は血液の色であったり、熟した実の色であったりして、平穏とは逆の色であるため、ヒトも活動モード、場合によっては闘争/逃走モードへと切り替えなけらばならない事態を連想させる色だから…、ということです。

では、上手くマインドコントロールできる人であれば、敢えて赤色を見なくても、心の中で闘争心を沸き立てるだけで同様の勝率を導き出すことは可能なのでしょうか…?それとも、マインドコントロールだけでは達し得ない、色に頼らざるを得ない現実があるのでしょうか…。言い換えれば、赤色は交感神経を刺激して優位に導くという作用の他に、何らかの特別な影響をもたらすのか否か、ということが気になるわけです。

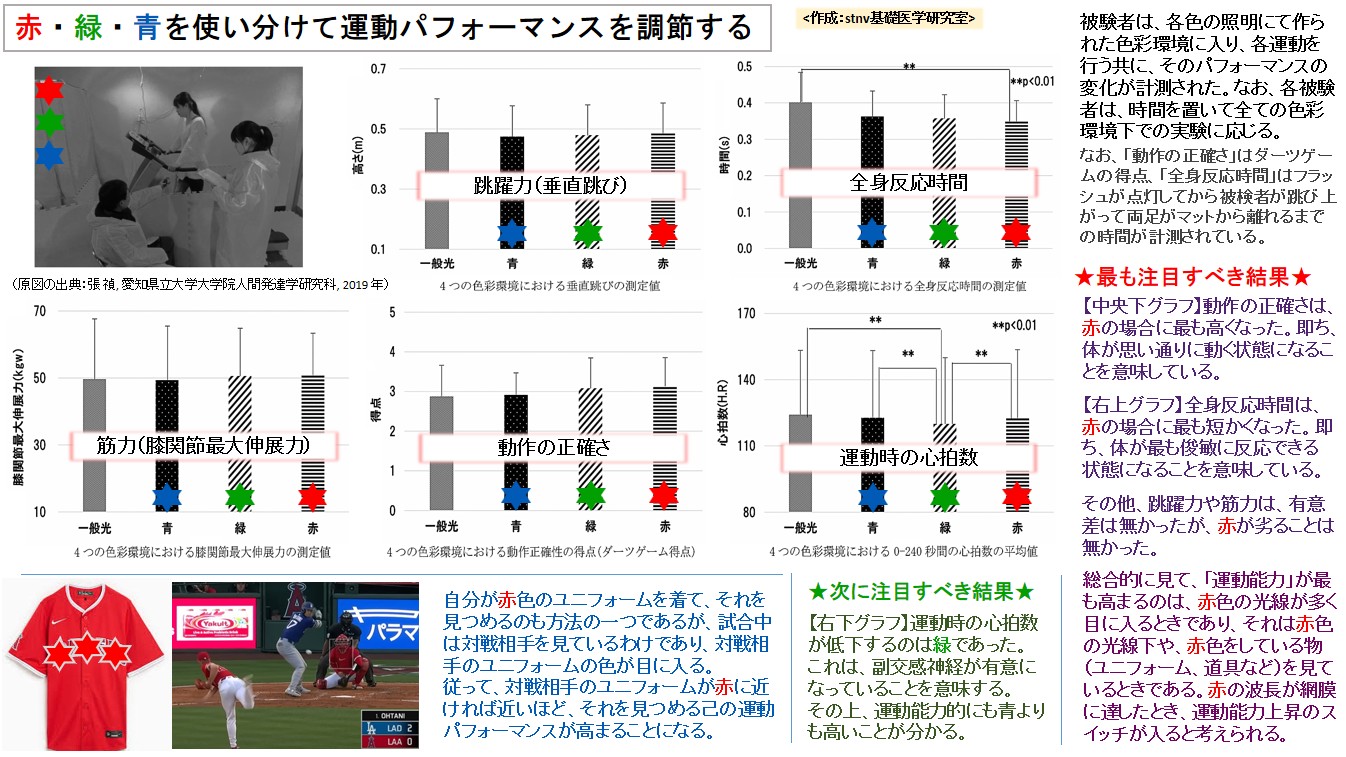

最も気になるであろう実験結果から見ていくことにします。掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央下のグラフなのですが、これは「動作の正確さ」を調べた結果です。なお、実験方法は次のようです。複数名の大学生の男女が被験者として選ばれ、各色の照明にて作られた部屋(色彩環境)に入り、一定時間後に各運動を行う共に、そのパフォーマンスの変化が計測されました。なお、各被験者は時間を置いて全ての色彩環境下での実験に応じていますので、個人差は打ち消されています。そして、「動作の正確さ」は、各色の色彩環境下でダーツゲームを行い、その得点が計測されました。

その結果、赤色の環境下に置かれた場合に、ダーツゲームの得点が最も高くなりました。即ち、「動作の正確さ」が最も高まったのです。

一般的に、交感神経が高ぶった状態、即ち闘争モードで興奮状態になった場合、「少し落ち着きなさい」とアドバイスを受ける状態になるはずです。それは、その状態では動作の正確さが低下しているはずだと考えられるからです。しかし、結果はそうではなく、赤色は動作の正確さを向上させたのです。このことは、赤色は単に闘争心をあおって交感神経を高ぶらせるというよりも、運動能力の全てを向上させる可能性があるのだということになります。

では、次の実験結果を見てみましょう。右上のグラフを見て頂きたいと思います。これは「全身反応時間」が調べられた結果です。なお、実験方法は上記に準じたものなのですが、反応時間の計測は、フラッシュが点灯してから被検者が跳び上がって両足がマットから離れるまでの時間が計測されました。

その結果、赤色の環境下に置かれた場合に「全身反応時間」が最も短くなりました。

上記の二つの結果、即ち「動作の正確さ」と「全身反応時間」が共に高まれば、かなり多くの競技の成績が向上することになります。野球のバッターであれば、コースや球種に素早く反応して、理想的なタイミングで理想的な位置にバットを出すことが可能になります。

次に、運動能力の要素である「跳躍力(垂直跳び)」の結果(中央上段のグラフ)や、「筋力(膝関節最大伸展力)」の結果(左下のグラフ)を見てみましょう。有意差は無かったのですが、赤色は全体的に優秀な結果となっています。

また、右下の「運動時の心拍数」の変化を見ても、赤色が特に心拍数を高めるという、交感神経優位のデメリットを生じることはありませんでした。

以上の結果を総合すると、「赤色は交感神経を刺激して…」といった単純な機序ではなく、「運動能力の要素となる全ての能力を高める」ということになります。

なお、運動後には緑色の環境下に身を置くことによって、最も早く副交感神経を優位にしてクールダウン&リラクゼーションを促すことができることになります。

では、冒頭に挙げましたユニフォームの色の件を見直してみましょう。自分が来ているユニフォームが赤色であった場合、団体競技ならば他のメンバーも赤色のユニフォームでしょうから、隣の子の赤色のユニフォームを眺めているだけで運動能力(パフォーマンス)が向上することになります。なお、個人種目で赤色のユニフォームを着ているのが自分だけの場合は、自分で見える範囲で自分のユニフォームを眺めれば結構でしょう。

一方、自分のチームのユニフォームが青であった場合、どこか他の場所に赤色がないかを探して見つめることで運動能力を高めることができます。幸運にも、相手チームのユニフォームが赤色であった場合は、試合中に相手チームのユニフォームを見ることによって運動能力を高めることができます。

なお、相手チームにも赤色が無かった場合は、自分で赤色のサポーターをするとか、赤色の何かを持参して眺めることでも目的を達せられるでしょう。また、赤コーナーを背にしたチャンピオンは、相手を赤コーナーに追い詰めれば赤色の恩恵を受けられることになります。

逆に言えば、自分たちのユニフォームが青色であった場合、相手チームの運動能力を低下させるためには、自分たちの青色を大いに見せつければよい、ということになります。これは、dodgersの作戦の一つと言えるかも知れません。