お猿さんも温泉に浸かりに来る季節になってきましたが、温泉に含まれている各種の成分は、皮膚のどのあたりまで浸透するのか、或いは浸透しないのか…という疑問について答えを出していきたいと思います。

先ずは、温泉というものの概略についてですが、温泉が出る地域には地下の深部にマグマ溜まりが存在していて、その温度によって地下水が加熱されます。加熱された水は、岩石の成分や火山ガスを溶かし込みながら地表に向けて上昇し、温泉として湧出します。地域や場所によって溶け込む岩石中の成分や火山ガスの種類と量に違いが出てきますので、温泉は「泉質」として幾つかの種類に分けられています。

「単純泉」と呼ばれるものは、総溶存物質が1g/kg未満というのが目安になっていまして、刺激が少なく、入浴感が穏やかなものになります。その温泉の代表例としましては、下呂温泉(岐阜)や 湯布院(大分)を挙げることが出来ます。

「塩化物泉」と呼ばれるものは、塩化物イオン(Cl⁻)が多く、保温(湯あたり感)、保湿、殺菌、鎮静、創傷治癒に効果があるとされています。その温泉の代表例としましては、熱海温泉(静岡)や別府(大分)を挙げることが出来ます。

「炭酸水素塩泉(重曹泉)」と呼ばれるものは、炭酸水素イオン(重炭酸イオン;HCO₃⁻)が多く、角質軟化、洗浄、血行促進、新陳代謝向上、保湿、美肌の効果があるとされています。その温泉の代表例としましては、有馬温泉(兵庫)や別府(大分)を挙げることが出来ます。

「硫黄泉(硫化水素型)」と呼ばれるものは、硫化水素(H₂S)や総硫黄が検出されるもので、低濃度で殺菌・抗菌、角質軟化・ピーリング作用、血管拡張・血行促進の効果があるとされています。もちろん、高濃度の硫化水素ガスは危険ですが…。その温泉の代表例としましては、登別温泉(北海道)や草津温泉(群馬)を挙げることが出来ます。

「酸性泉」と呼ばれるものは、pH値が低くて(酸性で)殺菌作用が強く、角質軟化・ピーリング作用、慢性皮膚病の改善に効果があるとされています。その温泉の代表例としましては、新潟の殺生石周辺や、酸性の泉源が在る地域を挙げることが出来ます。

「二酸化炭素泉(炭酸泉)」と呼ばれるものは、溶存CO₂の濃度が高いもので、血管拡張による血行促進や高血圧の改善、新陳代謝の向上、保温や保湿に効果があるとされています。その温泉の代表例としましては、下呂温泉の一部や、神戸・有馬近傍の微炭酸湯を挙げることが出来ます。

「含鉄泉」と呼ばれるものは、鉄イオン(Fe)が検出されたり、赤茶色の析出や特有の臭気が見られるもので、保温、慢性皮膚炎、婦人病に効果があるとされています。その温泉の代表例としましては、鉄輪(別府)の一部や、鉄泉をもつ地方温泉を挙げることが出来ます。

「硫酸塩泉(石膏泉・芒硝泉)」と呼ばれるものは、硫酸イオン(SO₄²⁻)を多く含み、傷の治癒促進、炎症緩和、保湿・保温、血行促進などの効果があるとされています。その温泉の代表例としましては、乳頭温泉郷(秋田)、その他、芒硝を含む地域を挙げることが出来ます。

「放射能泉(ラドン泉)」と呼ばれるものは、ラドンなどによる放射能量の表示がある場合のもので、低線量による効果、即ち、消炎鎮痛、新陳代謝や免疫力の向上、自律神経やホルモンバランスの調整、生活習慣病の改善、慢性皮膚病やアレルギーの改善などが期待されています。その温泉の代表例としましては、乳頭温泉の一部や北東北等の例を挙げることが出来ます。

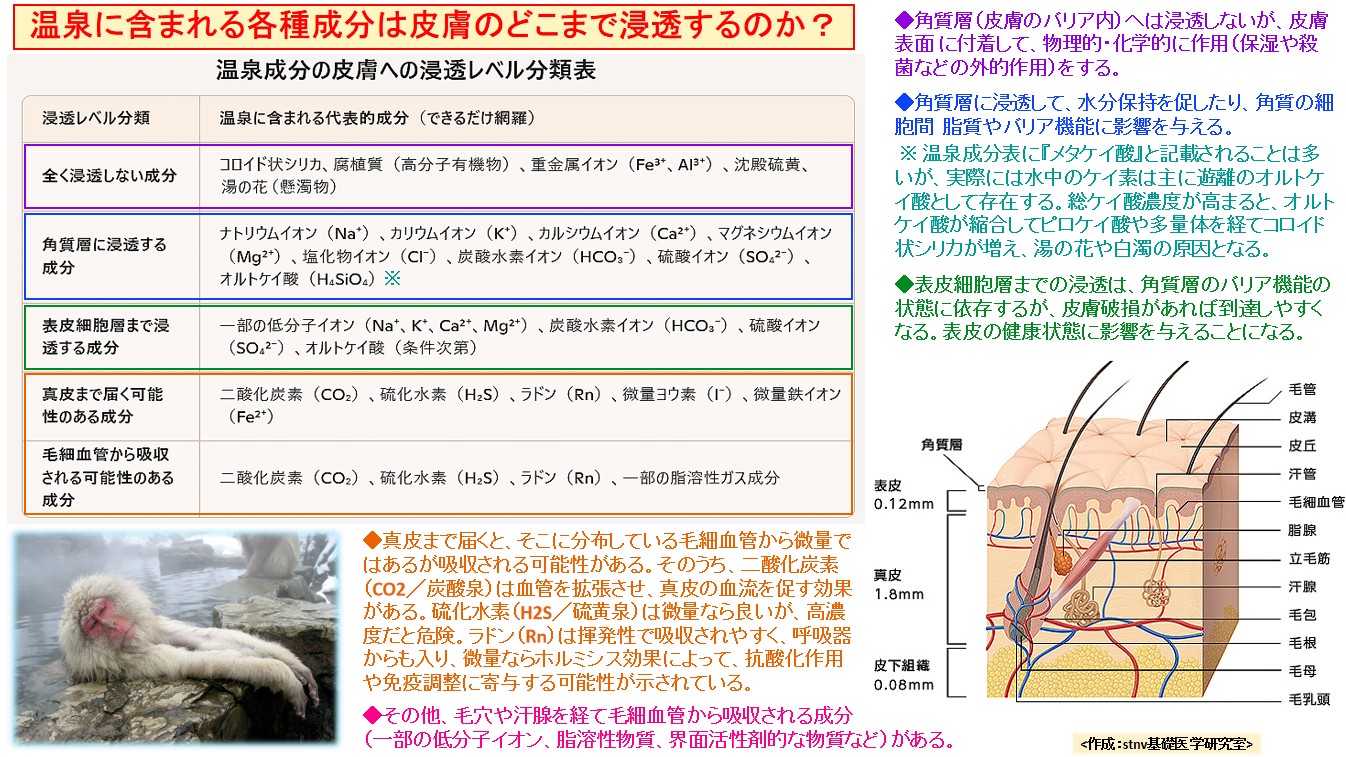

では、タイトルに示しましたように、温泉に含まれる各種成分は皮膚のどこまで浸透するのか?という問いに対する答えに迫っていくことにしましょう。結論としましては、添付した図(高画質PDFはこちら)に示したとおりです。

理解を速めるために、表の下から見ていくことにしましょう。皮膚における深度に合わせて表を作っているのですが、一番下は血中にまで移行する可能性のある成分を挙げています。そしてそれは、二酸化炭素(CO₂)、硫化水素(H₂S)、ラドン(Rn)、および一部の脂溶性ガス成分(前記3成分の他にはメタン(CH₄))です。メタンは効能を示す成分には入らないのですが、その他の3成分の効能は上述の内容に準じたものになります。

即ち、これらの成分は、真皮にまで浸透して、真皮中を走っている毛細血管内に取り込まれたり、毛穴や汗腺を取り巻いている毛細血管内に取り込まれたりする成分だということです。ただし、その量は極微量であり、血中濃度を高めたりするようなレベルではないということです。それでも、効果として実感できるレベルにはある、ということになります。

表の下から2段目は、真皮まで届く可能性のある成分を挙げているのですが、上述しましたもの以外には、ヨウ素イオンや鉄イオンがあります。ただ、これらのイオンは血中に取り込まれることは殆ど無い、ということです。そもそも、イオンの膜移動はイオンチャネルやイオンポンプなどを介する必要があって、膜に浸透して透過するという現象は起き難いことを意味しています。

表の下から3段目は、表皮細胞層まで浸透する成分を挙げています。Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、HCO₃⁻、SO₄²⁻などの小さな無機イオンは、基本的に細胞間隙を通って角質層から表皮細胞層へ拡散することになります。また、オルトケイ酸(H₄SiO₄)も親水性で小分子ですので、同様に細胞間隙経路が主体です。

オルトケイ酸の効能については上述していませんので、それは次のようです。保湿、角質の柔軟化、間接的には抗酸化や抗老化、美肌効果などです。

因みに、上述しました脂溶性のガス成分(CO₂、H₂S、ラドン)は、表皮細胞層を通過してしまうため省いています。これらは、細胞内経路と血管周囲への拡散が加わって、最終的に血管内にまで入り込むことになります。

表の上から2段目は、角質層に浸透する成分を挙げているのですが、上述しましたような真皮や毛細血管内にまで達する成分は省いています。基本的に、表の1段目に挙げているものを除いた殆どの成分が、角質層に浸透すると解釈すれば結構だと思われます。これらは概して、角質層に浸透して、水分保持を促したり、角質の細胞間脂質やバリア機能に影響を与えることになります。

表の1段目ですが、全く浸透しない成分として、コロイド状シリカ、腐植質(高分子有機物)、重金属イオン(Fe³⁺、Al³⁺)、沈殿硫黄、湯の花(懸濁物)を挙げることが出来ます。ただ、これらは角質層へは浸透しませんが、皮膚表面 に付着して、物理的・化学的に作用(保湿や殺菌などの外的作用)をすることになります。

以上、タイトルに挙げた問いに対する答えを述べたわけですが、総じて言うならば、温泉に浸かることのメリットは、成分的には上述の事柄になりますが、水圧、浮力、温度、湿度、景観からくるリラックス効果など、非常に沢山あります。機会があれば、ぜひ温泉に行きたいものです。